Come stanno i gemelli

Nel 1961 i ricchi, liberali e democratici Stati Uniti avallarono un esperimento dai risvolti inquietanti.

Un gruppo di psichiatri, con l’aiuto (verrebbe da dire con la complicità) di un’agenzia per le adozioni, aveva promosso uno studio sugli effetti del contesto sociale sullo sviluppo di individui con lo stesso patrimonio genetico. Agli ignari genitori in cerca di un figlio da amare veniva nascosta l’esistenza di uno o più gemelli del bambino/bambina adottati, i quali sarebbero cresciuti, separati, sotto la supervisione di un team di scienziati che monitorava i loro comportamenti nel corso degli anni. Alle famiglie veniva detto che i test attitudinali rientravano nella consueta prassi dei protocolli legati alle adozioni. Lo spettro di oscene sperimentazioni avvenute sui gemelli nel tempo più buio della nostra storia sembrò aleggiare persino sui luminosi anni Sessanta, almeno fino alla Dichiarazione di Helsinki del 1964 che stabiliva nuove regole circa la sperimentazione sugli esseri umani per fini scientifici: «il soggetto di ricerca deve dare il proprio consenso e avere piena facoltà di interrompere la ricerca qualora lo ritenga necessario». Lo psicanalista Peter Neubauer, a capo del progetto, non agiva dunque illegalmente (sebbene gli ambigui risvolti etici avrebbero dovuto fargli sorgere dei dubbi) e dell’esperimento saremmo all’oscuro se non fosse accaduto un fatto straordinario raccontato in un documentario dal titolo “Three identical strangers” (2018) che vidi in occasione di un festival al quale partecipavo come giurata.

Nel 1980 tre ragazzi americani di diciannove anni scoprono, per puro caso, di non essere figli unici. Separati dalla nascita, erano stati dati in adozione. Robert Shafran si iscrive in un college, non conosce nessuno, non vi ha mai messo piede prima, eppure gli altri studenti lo accolgono con inaspettata familiarità, baci, abbracci e pacche sulle spalle. È disorientato, non capisce. Sarà il suo roommate a chiarire il mistero. «Come ti chiami?» gli chiede. «Robert», risponde il nuovo arrivato. Il compagno di stanza gli mostra allora una foto di Eddy Galland, ex studente del college, al quale somiglia come una goccia d’acqua. Gli affettuosi attestati di benvenuto erano in realtà manifestazioni di bentornato.

La vicenda dei due gemelli ritrovati viene riportata da un servizio televisivo. Ed ecco un nuovo, clamoroso colpo di scena: in un’altra città degli Stati Uniti vive il terzo gemello che si riconosce negli altri due vedendoli in TV. La prima parte del film ha dunque il sapore romantico e un po’ retorico degli affetti ritrovati, dell’invincibilità dei legami di sangue: i ragazzi ormai inseparabili vanno a vivere insieme, aprono un ristorante e diventano famosissimi, TV e giornali se li contendono. Ma l’annunciato happy ending non sarà affatto scontato e la seconda parte rivela un lato oscuro e inquietante. Si scopre infatti che i tre gemellini sono stati oggetto di un esperimento, di quell’esperimento. A raccontare questa storia, quarant’anni dopo, solo due dei tre gemelli. Il terzo si è tolto la vita nel 1995.

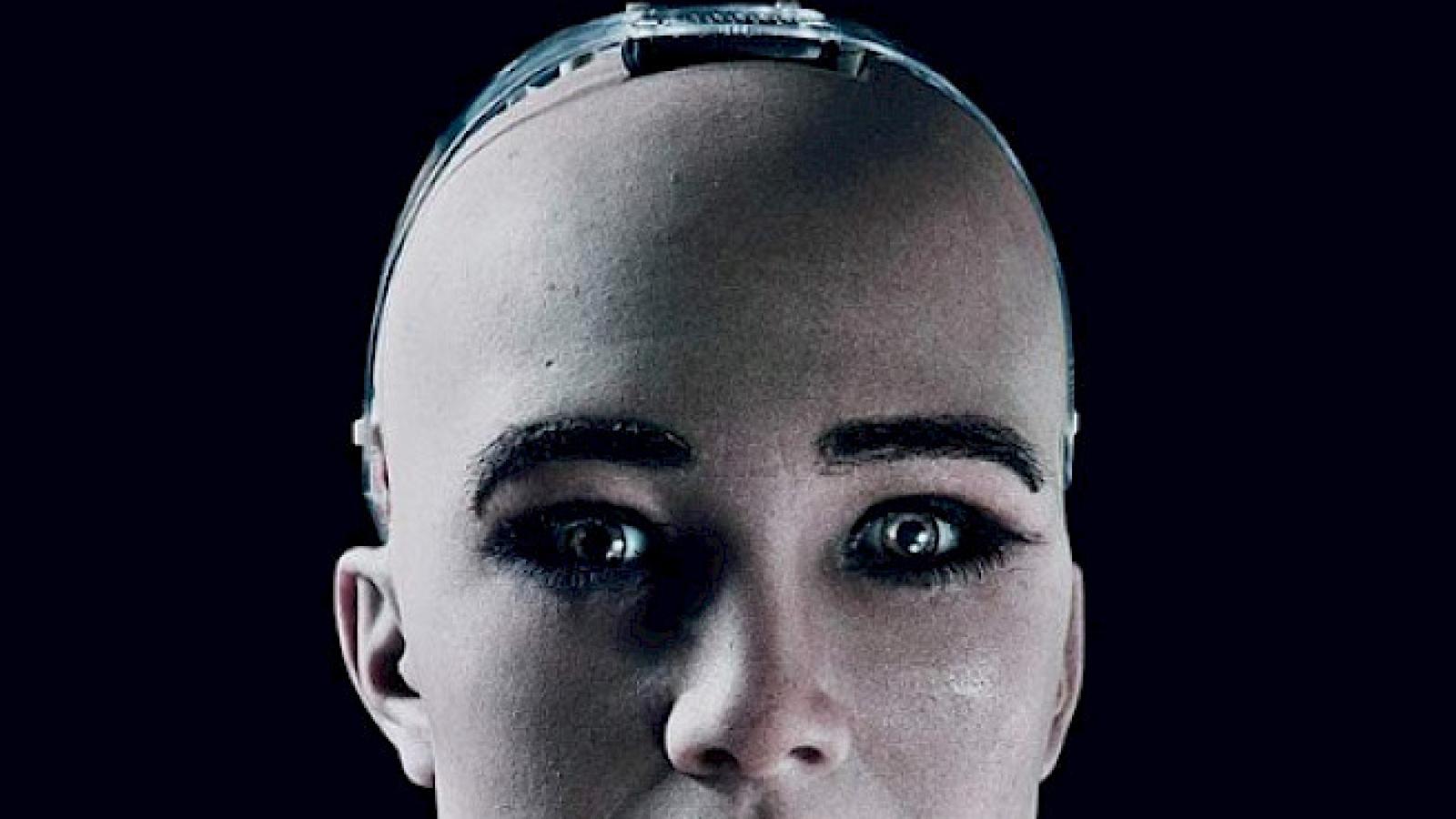

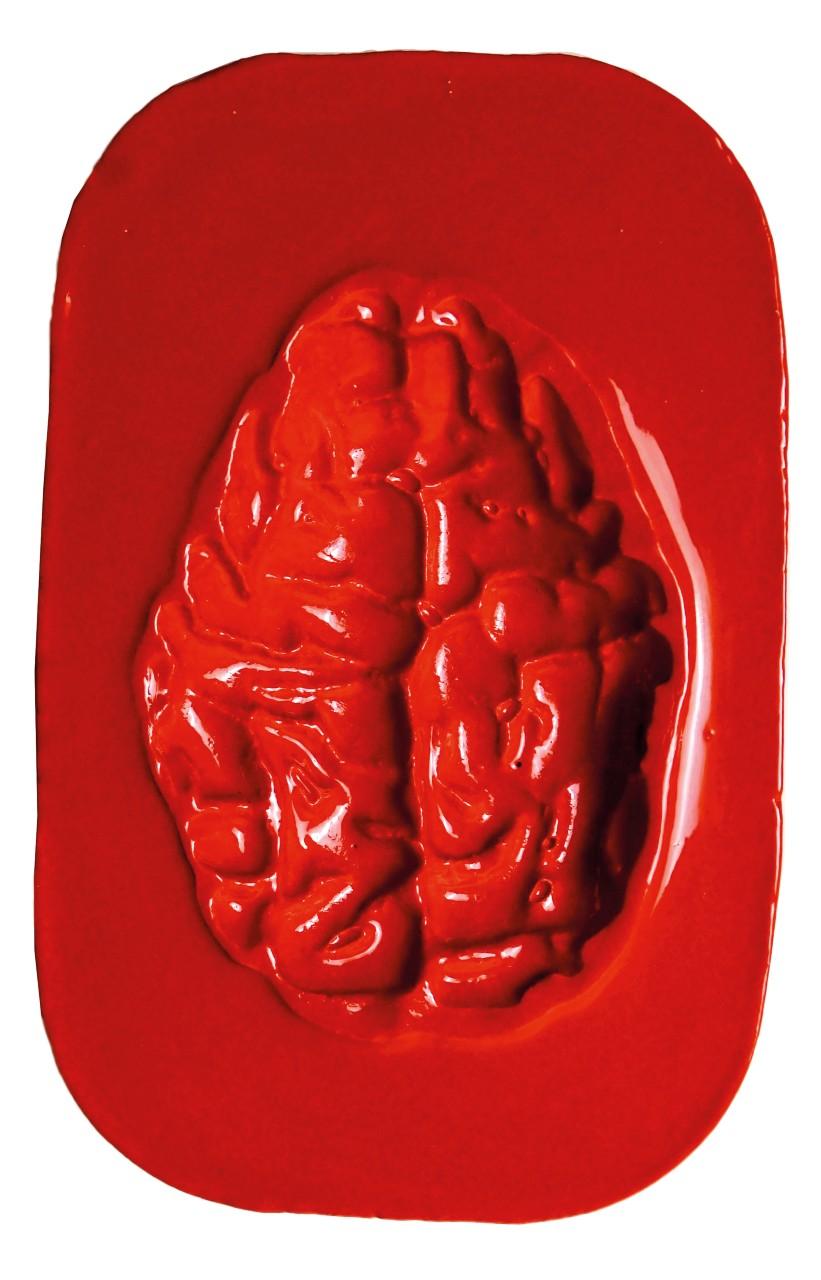

(Copertina) Same but not, Annette Schreyer, 2012. (Sopra) Ubi consistam. Organi, Marina Sagona, 2018, smalto su gesso

L’aureola morbosa che avvolge il rapporto gemellare ha spesso scatenato l’immaginario di registi e scrittori (uno su tutti David Cronenberg, con il suo inquietante film “Inseparabili”), probabilmente perché, come i gatti neri, i gemelli sono atavicamente legati ad antiche superstizioni originate dai miti greci, dalle culture arcaiche che li hanno spesso rappresentati come nemici, portatori di conflitti (Romolo e Remo, Eteocle e Polinice che si uccidono a vicenda), ma questo riguarda soprattutto gli omozigoti, costantemente sottoposti al confronto, non soltanto interno alla coppia ma anche esterno, negli occhi e dunque nel giudizio altrui. Una relazione senza dubbio più complessa rispetto a quella che mi riguarda personalmente e che considero un vero privilegio.

Per buona parte della mia infanzia io non esistevo. Esistevamo noi: mio fratello gemello e io. «Dove sono i gemelli?», «Chi va a prendere i gemelli?», «Come stanno i gemelli?». Io e lui, lui e io. Siamo nati il 21 di aprile, Natale di Roma, la città fondata da due gemelli. Non ho mai sofferto di mancanza di identità, o se vogliamo di bisogno di individualità, giacché nel doppio consiste la mia identità. Da quando ero una cellula infinitesimale ho diviso il mio spazio con l’altro, dall’utero materno alla carrozzina, dalla camera da letto alla vasca da bagno, ho spartito giocattoli, merende, condiviso segreti e combinato pasticci: tutto ciò che mi riguardava, ci riguardava. All’epoca (parlo della metà degli anni Sessanta), una coppia di gemelli dizigoti suscitava stupore e interesse, talvolta morboso (difficile dimenticare ciò che mellifluamente sussurrava, nella penombra del confessionale, il prete che ci “preparava”, durante il ritiro spirituale, al sacramento della comunione. Il fatto che fossimo in due, maschietto e femminuccia, non lo faceva dormire la notte).

Li ricordo ancora gli sguardi curiosi su di noi: Leonardo biondo come un cherubino e Francesca scura come una gitana, vestiti però con gli stessi colori (sguardi più scientifici ci furono rivolti nel famoso Istituto Mendel, che si occupava di gemellologia e genetica, dove ogni tanto nostra madre ci portava).

Di certo non passavamo inosservati, tanto che anche la TV nazionale (per via di un sadico scherzo di mio fratello maggiore che aveva inoltrato la richiesta alla Rai) ci convocò a una audizione per concorrere allo “Zecchino d’Oro”. Il mio già spiccato esibizionismo venne solleticato dall’opportunità, e nonostante non possedessi alcun talento canoro non vedevo l’ora di mettermi in mostra. Mio fratello, al contrario, era di una timidezza disarmante: la prospettiva lo riempiva di angoscia. Il giorno del provino adottò il metodo più semplice ed efficace per sabotare la prova: fece scena muta, non emise una sola nota. Malgrado gli inviti ripetuti del maestro di canto (e anche miei, devo ammettere), fu inamovibile, e la nostra partecipazione allo “Zecchino d’Oro” sfumò sul nascere. Col senno di poi l’ho più volte ringraziato di non averci fatto diventare due piccoli mostri.

Ubi consistam. Organi, Marina Sagona, 2018, smalto su gesso

L’avvento della pillola e le cure contro la sterilità hanno reso più frequenti i parti gemellari, oggi considerati meno fenomenali di un tempo, ma quel credersi fenomeni, appunto, era una sensazione bellissima, come bellissima era la consapevolezza di non sentirsi mai soli. L’umanità poteva pure scomparire, noi saremmo rimasti uniti.

Tutto ciò che esisteva all’infuori di noi ci interessava poco, inclusi gli altri fratelli, gli amichetti, persino i genitori. Eravamo concentrati su noi stessi: meno presenze avevamo attorno, più ci sentivamo felici. E invincibili. Un legame fusionale molto intenso durante l’infanzia, interrotto bruscamente intorno ai dieci anni. Il preside della scuola francese che entrambi frequentavamo non si fece troppi scrupoli a convocarci insieme ai nostri genitori, e puntando il dito verso di noi, disse: «Lei può restare, lui no». Il suo unico parametro di idoneità scolastica consisteva nei buoni voti in pagella, ed effettivamente quelli di mio fratello non soddisfacevano le sue alte aspettative. E così, d’emblée, fuori uno. Senza tante cerimonie. So bene che illustri psicologi ritengono necessaria e salutare la separazione scolastica per una coppia di gemelli, e non dubito siano nel giusto, ma per noi due l’episodio fu traumatico. Certo, ci restavano le attività sportive, i giochi e tutto il resto, ma per buona parte della nostra giornata abbiamo dovuto imparare a non stare più insieme. Ad avere compagni di scuola diversi, uscire la mattina da casa prendendo strade distinte, vivere esperienze disgiunte. L’implacabile vita adulta, in seguito, congiurò contro la nostra unione. Prima o poi doveva accadere.

È forse alla mia metà maschile, così diversa ma complementare, che devo l’armonia che ha da sempre contraddistinto i miei rapporti con gli uomini, verso i quali nutro un’istintiva complicità. Se esiste un mito a cui riferirsi, il mio è quello di Apollo e Artemide, i gemelli figli di Giove e Latona. Lui il sole, lei la luna.

Il fantastico mondo dei gemelli ha sempre suscitato il mio interesse (ma credo sia interessante a prescindere), ho avidamente letto libri sull’argomento, visto film e documentari, approfondito il tema del doppio in letteratura e filosofia. E ne ho scritto. Nel mio primo romanzo, “Il sogno cattivo”, misi in scena il conflitto fra due gemelli (eterozigoti anch’essi ma dello stesso sesso) evidenziando l’opposizione del fratello dominante sul più debole gregario. In una scena che li vede bambini, la madre offre loro una mela, dividendola in due parti uguali: «Uno più uno fa due», poi unisce di nuovo il frutto e guardandoli negli occhi aggiunge: «a volte, però, uno più uno fa uno. Voi siete una cosa sola». I gemellini si allontanano stringendo nelle mani il dono materno, poi si fermano nello stesso punto. Riccardo (il dominante) si volta verso il fratello e lo guarda, senza dire nulla. Emanuele (il gregario) obbedisce a un ordine non impartito verbalmente, e senza dire nulla gli consegna la sua metà. «La gemellitudine è un concetto misterioso, fatto di parole d’ordine. È un mondo a parte in cui la parità non può essere utopia ma regola. Non si concepisce lo spazio singolarmente perché si è strutturati alla divisione. Non si ha memoria di sé senza l’altro perché

anche lo spazio più intimo e ristretto, l’utero materno, è stato condiviso, e da quel momento il numero uno non ha alcun significato. E non importa se il colore dei capelli è diverso, se le strade si separano, se i gusti cambiano. L’altro è comunque una parte di te. L’altro sei tu».

Leggi anche

"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley

Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.

150 anni di Marconi: il primo imprenditore globale dell’innovazione

Elettra Marconi racconta il padre e la nave laboratorio che porta il suo nome: a bordo dello yacht Elettra l’inventore della radio ha girato il mondo compiendo straordinari esperimenti

5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua

Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.

Ambivalenza o equivalenza

Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.