Il cognome delle cose

Torino, città di contrasti e creatività, culla di progetti audaci.

Sul finire degli anni Quaranta, in una Torino invernale così in bianco e nero da sembrare una vecchia fotografia, due uomini camminano sotto i portici, forse quelli di Via Po o di Piazza Castello. Quello più a sinistra ha i baffi e grandi occhi scuri leggermente infossati in un viso asciutto, tiene un braccio un po’ alzato in un gesto vagamente teatrale. L’altro porta un cappello sulla testa rotonda, si percepisce una certa eccitazione nel suo sguardo, cammina tenendo le braccia dietro la schiena, si capisce benissimo che stanno parlando, sono concentrati, sembra che guardino leggermente all’insù come a cercare nell’aria qualcosa che ancora non c’è. L’architetto, proprio lì sulla sinistra, è Carlo Mollino. Il signore con il cappello invece è mio padre.

La memoria fa strani percorsi e quell’immagine, stampata nella mia mente, è un frammento del racconto che mio padre mi fece del giorno in cui diede appuntamento a quell’architetto geniale e visionario in un appartamento vuoto sul Lungo Po per chiedergli di progettarne gli interni. Ne discussero poi a lungo in un caffè del centro, non mi disse quale. Ma in “Scritto di notte” Ettore Sottsass ricorda che a Torino, subito dopo la guerra, mio padre lo portò in un locale un po’ nascosto dove un barman simpatico faceva cocktail con nomi americani. Ecco, potrebbe essere stato proprio quello il posto in cui, parlando fitto davanti a un Black Russian o a un Old Fashioned, immaginarono quella che ancora oggi, pur non esistendo più, si chiama Casa Orengo. Devono avere continuato a parlarne anche dopo, passeggiando sotto quei portici e per i mesi a venire, a casa di Carol Rama per esempio, quando amicizia e collaborazione si fondevano in serate alcoliche che richiamavano visioni, condivise fino all’alba con quell’entusiasmo elettrico che fa perdere la nozione del tempo e dello spazio.

L’entusiasmo di mio padre per quell’impresa riesco a figurarmelo così bene che quasi mi sembra di avvertirlo anche io, così come l’eccitazione di fronte ai primi bozzetti dei mobili, l’attesa febbrile di vedere e toccare quegli oggetti sfacciatamente moderni per una città conservatrice e chiusa come Torino che per giunta, all’epoca, Mollino non lo amava affatto. Città strana Torino, ha una doppia natura, una, più superficiale e giudicante, è rigida e rivolta al passato, nell’altra, più subacquea, si nascondono sacche di straordinaria creatività e anticonformismo. Insomma, è sempre stata una città piena di contraddizioni – vissute sotto l’occhio critico della sua parte laboriosa e borghese – capace di partorire idee originali e intraprendere grandi progetti per poi spesso perderli per strada. Un po’ come mio padre.

Aveva una curiosità da ragazzino che lo portava a spingere lo sguardo oltre il chiuso orizzonte in cui si sentiva costretto, si incapricciava di tutto quello che non era ancora troppo visto o che non era ancora stato fatto, purché – bisogna rendergliene atto – fosse elegantissimo. Animato da un idealismo un po’ folle aprì una casa editrice immediatamente dopo la guerra: libri stupendi, grafi che di Sottsass, ma in quel momento di sfacelo, con la città ancora devastata, fu un fallimento imprenditoriale. Però poco importava, l’unica cosa che contava per lui era poter spingere lo sguardo più avanti. Anche attraverso i figli. Ha avuto me a 55 anni, mia sorella l’anno dopo. La sua croce è sempre stata la sensazione di essere nato troppo presto, era visceralmente attratto dalla modernità e sempre perseguitato dall’idea che quello a cui voleva assistere sarebbe successo in un luogo del futuro a cui lui non avrebbe avuto accesso. Il futuro gli sfuggiva e lui lo rincorreva. Un giorno, mia sorella e io avremmo avuto 6 e 7 anni, arrivò a casa con l’ultimo modello di uno stereo portatile. Una volta constatato che il libretto delle istruzioni era scritto minuscolo, e per giunta di una noia mortale, ci consegnò lo stereo e disse a mia madre: «sono aggeggi nati insieme a loro, sapranno sicuramente farlo funzionare». Aveva ragione, un’ora dopo avevamo imparato. Ci guardò con ammirazione, come se noi fossimo già là dove avrebbe voluto essere lui.

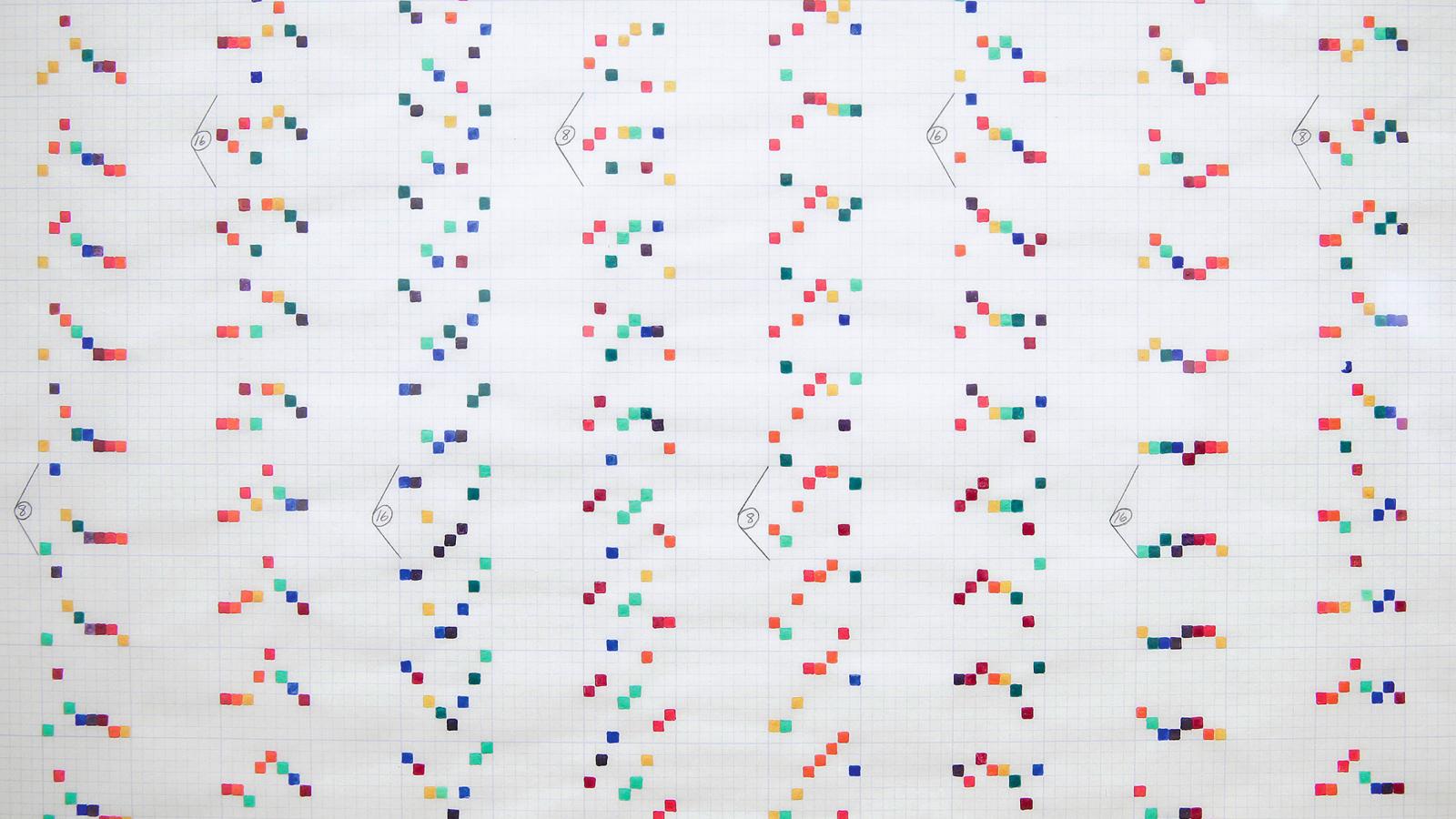

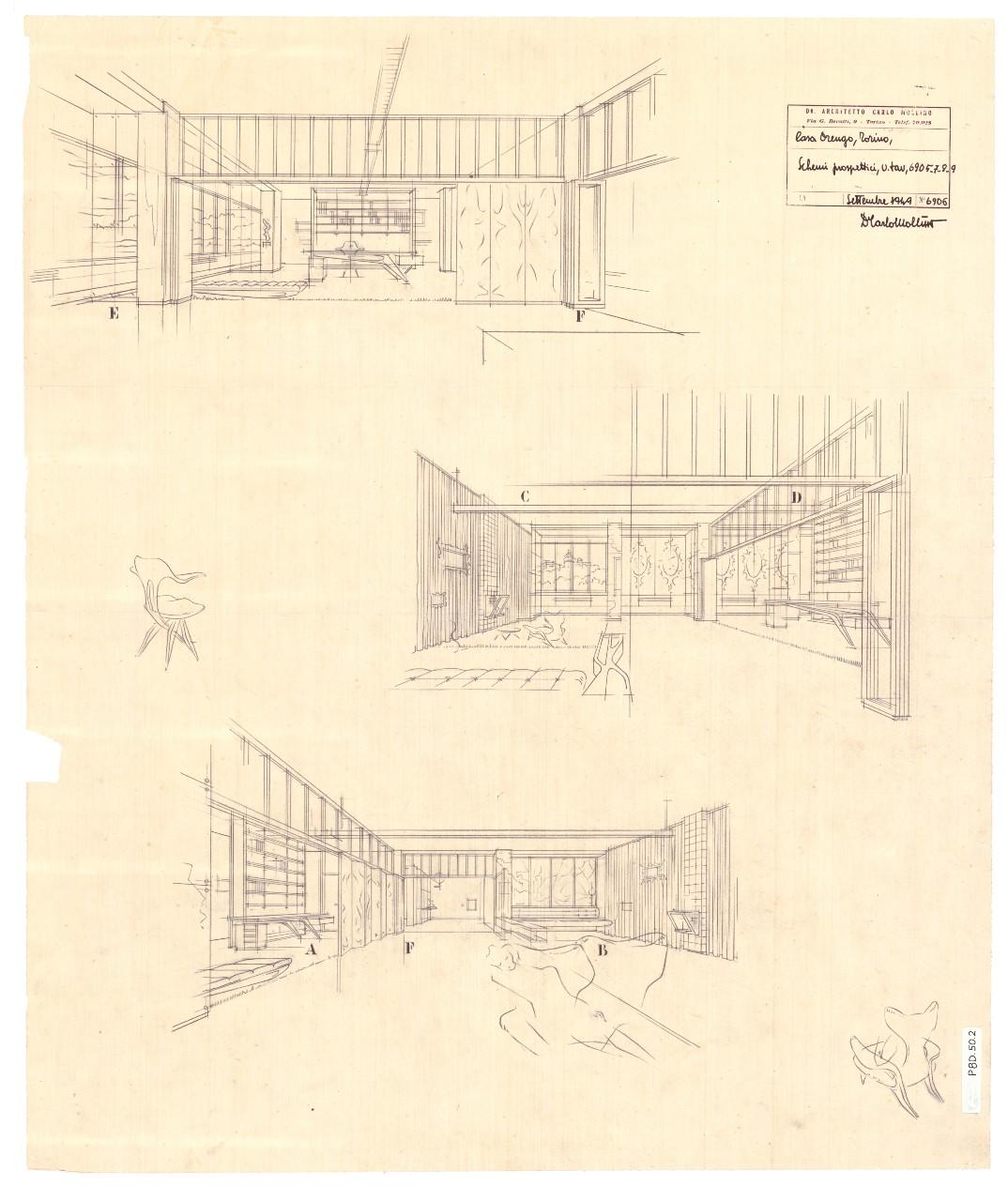

Schemi prospettici di Casa Orengo, Carlo Mollino, settembre 1949. Per gentile concessione dell’Agenzia del Demanio, Fondo Carlo Mollino conservato al Politecnico di Torino, Sezione Archivi Biblioteca “Gabetti”

Se il racconto di quell’incontro con Mollino è così ben impresso nella mia immaginazione sopravvissuta all’infanzia è perché quel giorno davanti al suo cocktail mio padre fece il primo passo verso un sogno. Avere una casa come ancora quasi non ce n’erano, una casa che affacciasse sul fiume e sul futuro, che si lasciasse alle spalle gli interni polverosi degli aristocratici palazzi torinesi, pieni di meraviglie, certo, ma che per lui guardavano sempre e solo all’indietro.

Chi meglio di quell’architetto votato al culto della bellezza, eccentrico e talentuoso, che amava la velocità e il volo ed era capace di immaginare oggetti senza spigoli, sinuosi come corpi di donna, flessuosi e drammatici come scheletri di animali, poteva esaudirlo?

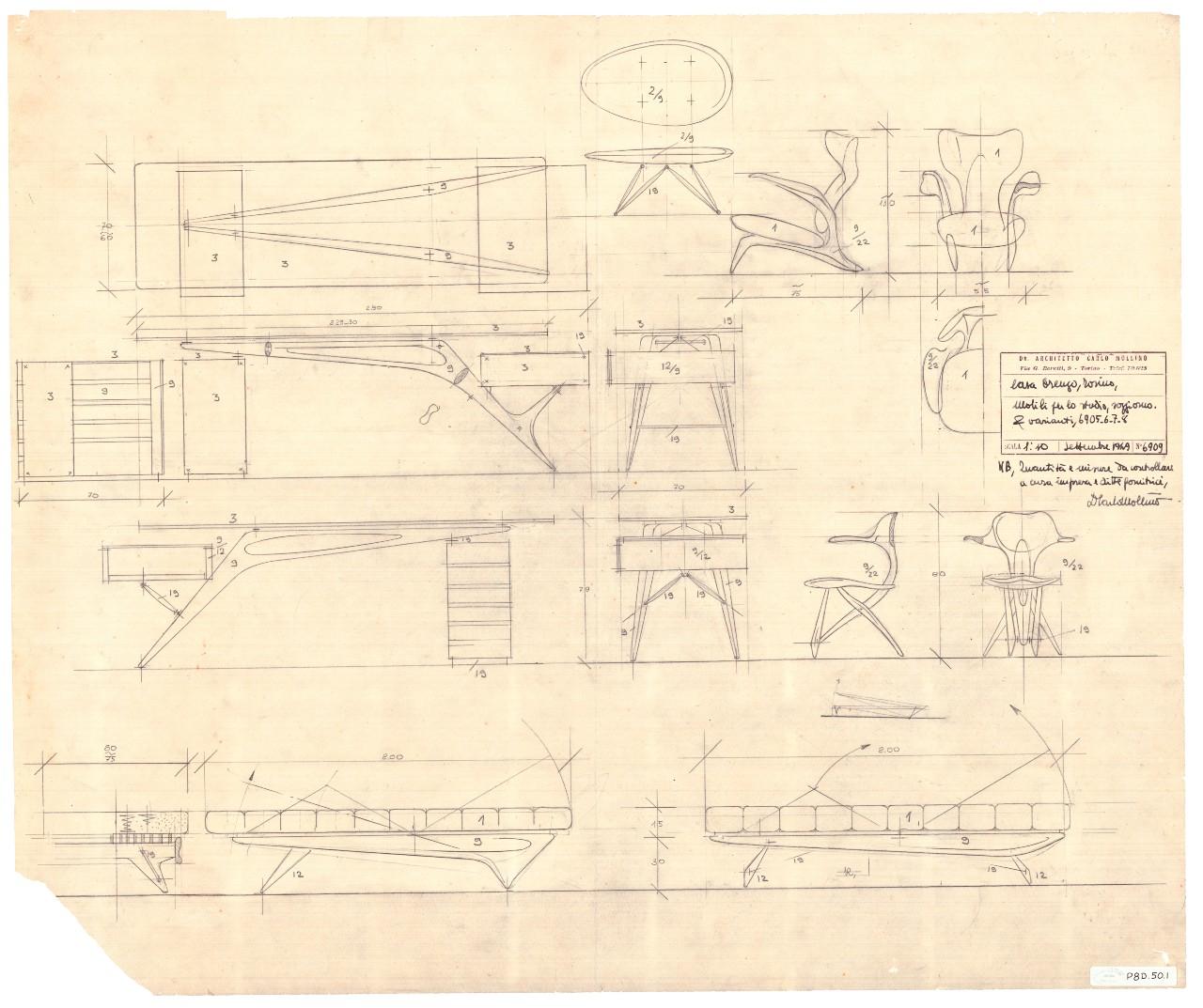

Deve essere stata un’impresa lunga e laboriosa, ma alla fine la Casa Orengo vide la luce entrare dalle grandi finestre che davano sul Lungo Po e sulla collina del Monte dei Cappuccini. Troppo moderna per i torinesi di allora, per qualcuno quasi esotica con quei pannelli scorrevoli a separare gli ambienti, persino trasgressiva per chi vedeva un’eccessiva sensualità nel continuo di linee curve dai rimandi anatomici. Mi pare quasi di sentirli i commenti di alcuni amici e familiari, gli sguardi dubbiosi di fronte alla sua scrivania (adesso si chiama Cavour perché è entrata in produzione ma era un pezzo unico, come il resto) o al coffee table Arabesco o all’enorme riproduzione fotografica dell’incisione di Heinrich Böhmer realizzata da Riccardo Moncalvo, con la cascata che voleva dare l’illusione che il fiume entrasse in casa e che infatti sembrava inondare il divano del salotto. Cosa pensare? Hai visto la casa di Vladi? Ben strana, non trovi? So che di lui si diceva fosse un po’ bizzarro, ma poi nessuno osava mai dirgli nulla perché si sapeva anche che spesso aveva ragione. Di sicuro ha spiato quelle reazioni e ne ha sorriso divertito con la soddisfazione che si prova quando si mette a segno una provocazione.

Varianti di mobili per lo studio e il soggiorno di Casa Orengo, Carlo Mollino, settembre 1949. Per gentile concessione dell’Agenzia del Demanio, Fondo Carlo Mollino conservato al Politecnico di Torino, Sezione Archivi Biblioteca “Gabetti”

Nel 1951 “Domus” dedicò alla casa una decina di pagine con il titolo “Casa verso la collina”. Ma per capire quanto avesse avuto ragione ci è voluto ancora del tempo. Per ragioni su cui mio padre ha sempre un po’ sorvolato ma che non sono poi così difficili da intuire, la casa con tutto quello che c’era dentro a un certo punto passò di mano. Io non ho fatto in tempo a vederla né ad abitarci. Mollino invece morì nel 1973, alla sua veglia funebre un piccolo manipolo di persone. È stato soltanto dopo molti anni che il mondo lo ha riscoperto insieme alle straordinarie cose che aveva creato. Così anche gli arredi appartenuti a Casa Orengo sono stati rintracciati dai mercanti e sono ancora in giro, inseguiti dai collezionisti. Un tavolo, la chaise-longue e l’Arabesco sono stati battuti da Christie’s a cifre stellari, alcuni milioni di euro per ciascuno di essi, e sono andati ad abbellire lussuosi salotti americani. Poi le mostre: Torino, Monaco, Parigi. I pezzi di quella casa continuano a farsi ammirare, incuranti degli anni e delle vite che passano. D’altronde questa è la maledizione crudele che riserva il destino a noi poveri umani, quasi sempre gli oggetti che abbiamo creato, desiderato, costruito ci sopravvivono. Addirittura, come in questo caso, possono tornare di moda dopo molto tempo, vivere una nuova giovinezza e successi clamorosi.

Mio padre è morto parecchi anni fa e tutto questo non lo ha potuto vedere. Non sa che anche gli ambienti più chiusi e conservatori di Torino adesso vanno fieri del loro architetto visionario. Non sa che quella casa porta ancora il suo nome e compare su svariati cataloghi tradotti in parecchie lingue. Non sa nemmeno che se si digita su Google “Casa Orengo” compaiono sullo schermo le fotografie di casa sua. Non lo sa e non sa nemmeno di non aver fatto in tempo a conoscere Internet, che avrebbe accolto con entusiasmo e curiosità, con lo spirito dello stereo per noi bambine. Io invece ogni tanto guardando quelle immagini cerco di immaginarmelo seduto alla scrivania Cavour mentre batte sui tasti della sua Olivetti con il leggendario gatto Napoleone appollaiato sulle ginocchia o mentre legge comodamente sprofondato nella poltrona foderata di velluto verde accanto al camino. E allora mi viene in mente che è vero, lui non ha potuto assistere alla lunga vita scintillante delle cose che aveva desiderato e amato, ma l’aveva intuita.

Tra tante fotografie ce n’è una: in primo piano l’ingresso, in fondo si intravede lo scorcio dello studio e una porzione del salotto. Sulla sinistra, attaccati al muro, ci sono i sei ganci appendiabiti di legno laccato disegnati dallo stesso Mollino. Ecco, proprio lì, appesi a quei ganci, ci sono il suo cappotto e il suo cappello. Se mi concentro mi sembra quasi di sentirci ancora attaccati il freddo umido del Lungo Po e un sentore vago di acqua di colonia. In uno scatto che sembra curato nei dettagli se ne stanno lì come uno sbaglio, così incongrui nella loro normalità rispetto al resto. Forse una distrazione, una svista del fotografo, ma a me piace pensare che sia stato invece un giochino di mio padre: un trucco per essere traghettato nel futuro e farsi beffe del tempo.

Casa Orengo, Riccardo Moncalvo, 1951, Archivio Riccardo Moncalvo, Torino

Leggi anche

"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley

Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.

5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua

Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.

Ambivalenza o equivalenza

Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.

Astronavi sulle spighe

Peppino Caldarola – già redattore presso il catalogo Laterza, due volte a capo de “l’Unità”, direttore di “Civiltà delle Macchine” – è stato un comunista.