Infinito variabile. Una declinazione poetica dello Spazio

Meditare apre le soglie, le socchiude, le spalanca, le accosta.

Non restano per sempre invariabilmente aperte né invariabilmente chiuse. È lo spazio la prima vastità aperta sull’infinito che si percepisce. Lo sfondo visivo a occhi chiusi, respirando, si rivela in movimento e in espansione, si rivela vivo e pulsante e apre a una spaziosità della mente e del cuore che è sconfinata, non troviamo i suoi confini, le sue sponde. Non incontriamo limiti. Spaventa. Ci si deve avvicinare piano piano, come in alta montagna bisogna abituare gradualmente i polmoni all’aria sottilissima delle altezze. E anche degli abissi. Si tratta dell’infinito percepito da una creatura, un sentirsi totalmente inermi, vulnerabili, fuggevoli e vaghi, fatti di qualcosa che non è.

Respirare mette in contatto con un flusso di arrivi e partenze: il respiro entra in noi ma già porta con sé notizia di abbandono, ci percorre, e infine ci lascia, c’è una piccola sosta nel vuoto, poi ritorna, si riaccende, porta la notizia che un giorno non tornerà.

La poesia va e viene, non sempre bussa, non sempre si fa presagire. Ci becchetta da un libro, da un pensiero, da un angolo aperto, da una stanza chiusa. Altre volte tace totalmente, mai esistita. È fatta della necessità di parola e di silenzio, i suoi a capo non garantiscono ritorno e sbrecciano il linguaggio portando la notizia di una possibile polverizzazione, di un definitivo silenzio della parola. La limitatezza del linguaggio rispetto alla sconfinatezza da cui proviene e che bussa per farsi intuire mi incanta, come si incantano i meccanismi se non vengono ricaricati. Sento che l’incanto è l’infinito che incontra il limite. Alla morte di mia sorella, sono arrivati questi versi: «(…) guerriera qui ti arrendi / come si arrende l’infinito / alla trasparenza magnifica / del limite». È il limite la soglia dell’infinito. Lo si intuisce, quando sconfitti si sta con la fronte appoggiata a un muro.

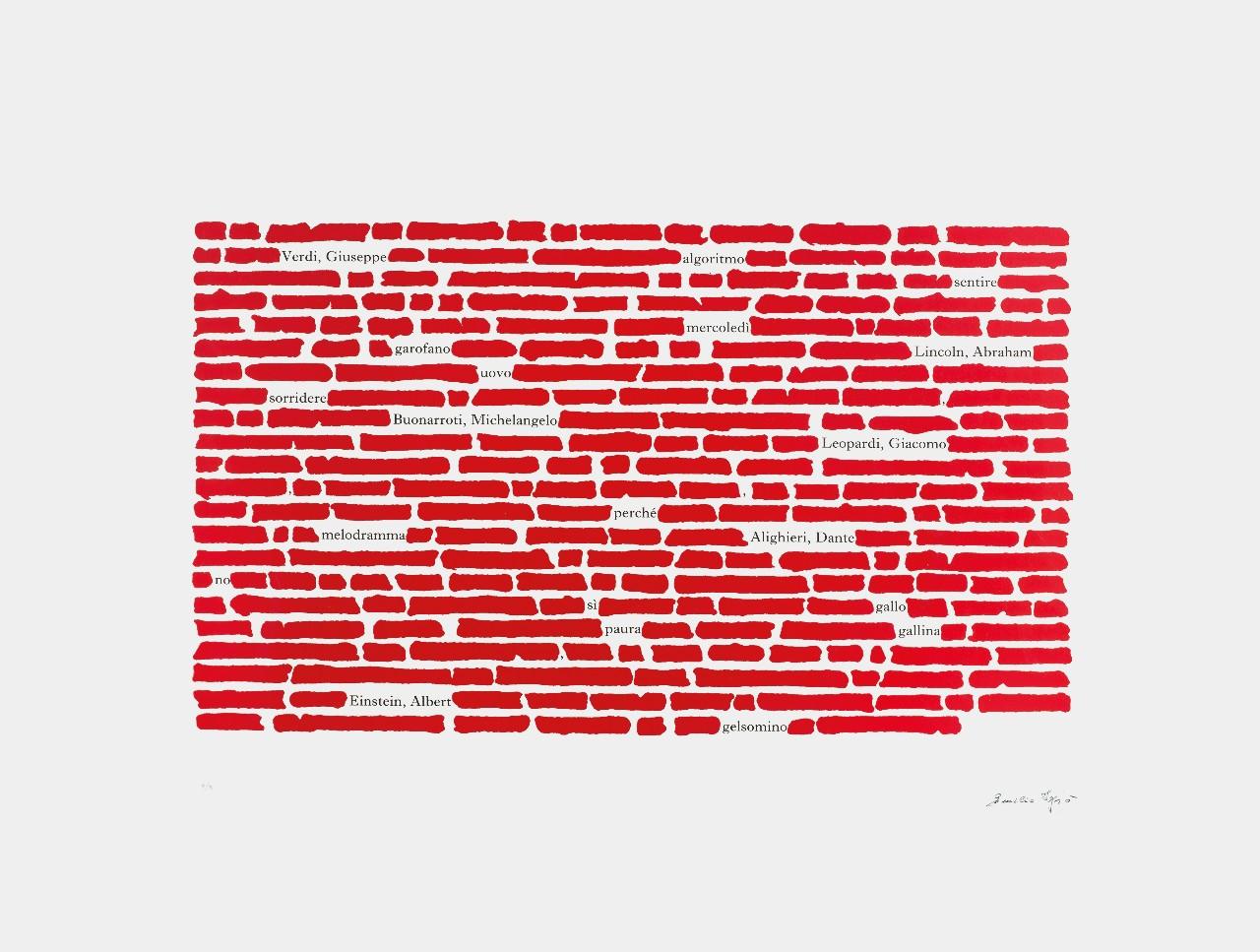

Copertina Curved Negative-positive, Bruno Munari, 1950, olio su tavola. Sopra Venti voci per la Treccani e dieci virgole per il mondo, Emilio Isgrò, 2019, serigrafia su carta

Certe volte, dedicandosi a un piccolissimo compito che addestra all’apertura, raccogliendosi sul poco, come camminare lentissimi, senza guardarsi intorno, su e giù per un breve tratto sempre ripetuto, senza meta, senza scopo, ci si ritrova rivolti all’infinito, come rivolti all’eterno erano i cavalli di Emily Dickinson quando la morte si fermò per lei. L’eterno è la sospensione del tempo e così l’infinito ci si spalanca quando intuiamo la sconfinatezza del limite: il filo d’erba rivolto oltre sé stesso eppure totalmente solo sé, ma coinvolto in un insieme che da lui dipende e a cui lui dipendendo partecipa.

L’infinito non sta nel pensiero e così lo spalanca. C’è una frase del Buddha su come vagliare ciò che ci viene insegnato: «Mettilo in pratica e se scopri che conduce a un tipo di saggezza che è come guardare un muro e poi il muro crolla e vedi in maniera sconfinata, allora puoi fidarti». Succede, praticando la meditazione e anche la poesia, di avvertire il pensiero come imprigionato nella sua legge di gravità e di sentirlo limitato e stretto, opaco, privo di trasparenza. Poi arriva la piccolezza del respiro, il suo flusso che, se investito di attenzione indivisa e senza preferenze, apre a uno spazio senza fine, dove le opinioni cedono il posto a una chiarezza priva di oggetto. Così, in attesa della poesia, il pensiero pesa e si fa stretto, domestico, senza avventura ma poi, senza garanzia alcuna, arriva un puro conoscere, uno sguardo di meraviglia e il linguaggio si avvicina in un’improvvisazione che ha dietro di sé tutte le parole e davanti l’infinità del possibile. Il libro, i libri, dovrebbero sempre stare alle spalle, mai davanti, altrimenti si scrivono idee, bordi, e non lo sbordare incognito del limite che si fa liquido.

«Gioisci di chi ti impiega / come uno strumento», è Rilke in “La vita monastica”. Quando la poesia arriva gioisco ma quando ammutolisco a lungo sono uno strumento che non sa più di esserlo. Impolverato, triste come un attrezzo che non viene più sollevato, preso in mano.

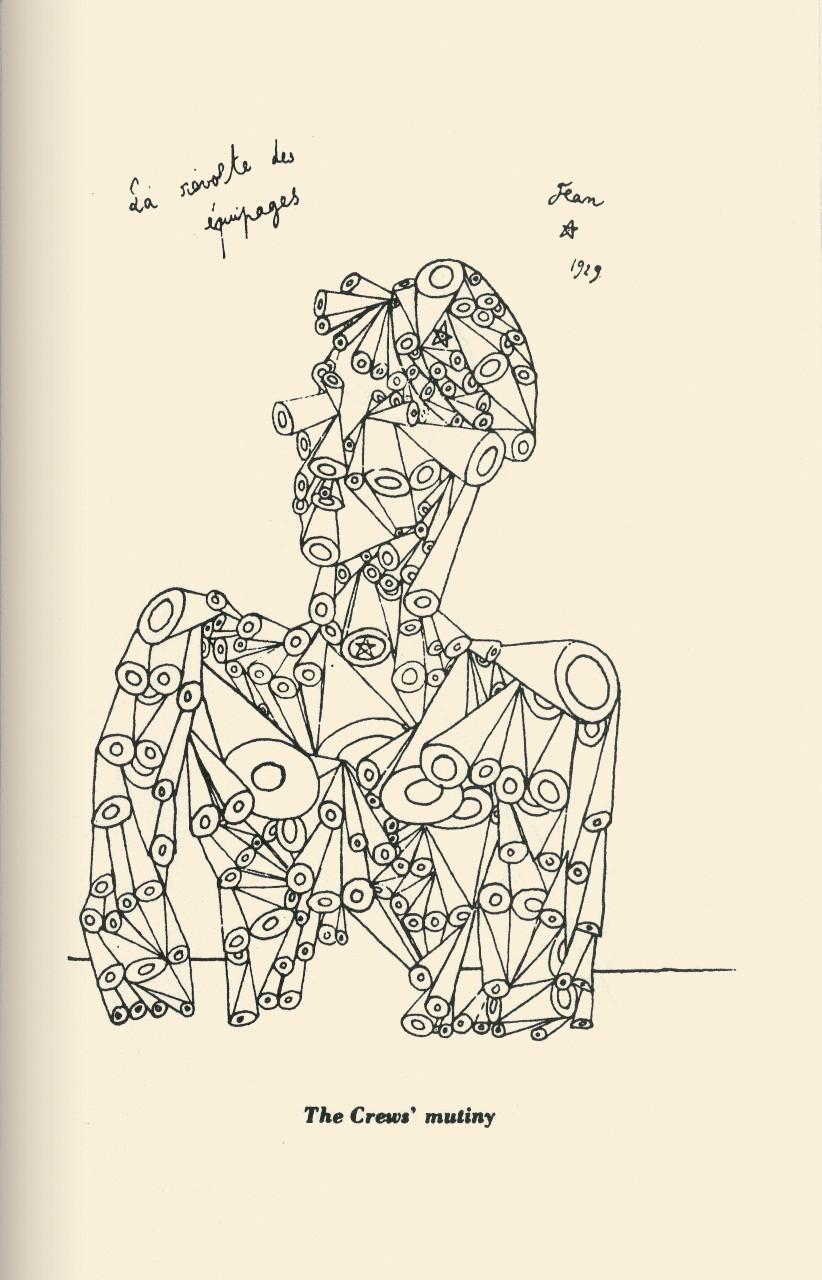

Pagina da Opium: The Diary of His Cure, di Jean Cocteau, traduzione di Opium: Journal d’une désintoxication, Peter Owen Publishers, 2001

L’infinito che finora ho incontrato è molto delicato, schivo, timidissimo, variabile e vulnerabile. Una pesantezza di tono o di gesto o anche di pensiero lo fa ritrarre, scompare lasciandoti col dubbio del delirio. Quando poi ricomincio a toccare il mondo sognando, a sentire le sue sottili vene, ritorna la spalancatura e non dubito più, finché il mondo non si richiude un’altra volta nelle rassicuranti consuetudini dello sguardo che vede solo il già visto o della parola che dice solo il risaputo. Eppure non è lo straordinario che spalanca infinito, ma anzi l’ordinario visto in trasparenza, nel suo tessuto di veli sovrapposti. Un verso di Pessoa da “Il mondo che non vedo”: «Essere è essere nostro velo». E ancora: «Fra l’albero e il vederlo / dov’è il sogno?».

La nostra smania di portare a termine, di non lasciare essere l’incompiuto è una dimensione immersa nel finito, nel finire, l’infinito è incompiuto, altrimenti non sarebbe più infinito. Si va a tentoni nell’infinito, vacillando, bambini che imparano a camminare e a balbettare, versi che non conoscono il senso, che cercano la parola non ancora ricevuta. L’infinito quando invita a entrare, quando aspetta aperto, rende umili, tutte le soglie rendono umili, ignudi.

In “Il metodo del dunque” Odysseas Elytīs scrive: «La poesia è la prova che la morte non ha l’ultima parola».

Resto su questo vacillante bordo e mi fido della poesia, del suo trasalimento. Resto incompiuta e passeggio nel bosco senza meta, ogni passo che tace l’altrove mi apre all’insegnamento invisibile, addestrata come un asino giorno dopo giorno a mettermi da parte, a essere periferica, affacciata a una finestra da cui non si vede niente. La vista è vastissima.

Leggi anche

16 Psyche, l’asteroide miliardario: il viaggio verso il satellite d’oro

Situato tra Marte e Giove, nella fascia principale degli asteroidi, si trova un corpo celeste che potrebbe rivoluzionare l'economia del nostro pianeta: 16 Psyche.

Astri nascenti della scienza italiana alla NASA. Tre astrofisiche si raccontano

A pochi chilometri dal centro di Washington c’è la sede di uno dei più importanti laboratori di ricerca aerospaziale del mondo, il Goddard Space Flight Center della NASA.

Conquiste spaziali a Torino

C’è uno spettacolo, che si chiama “Tracce”, messo in scena da Marco Baliani, che è il più grande dei monologhisti italiani, che racconta lo stupore e l’incantamento.

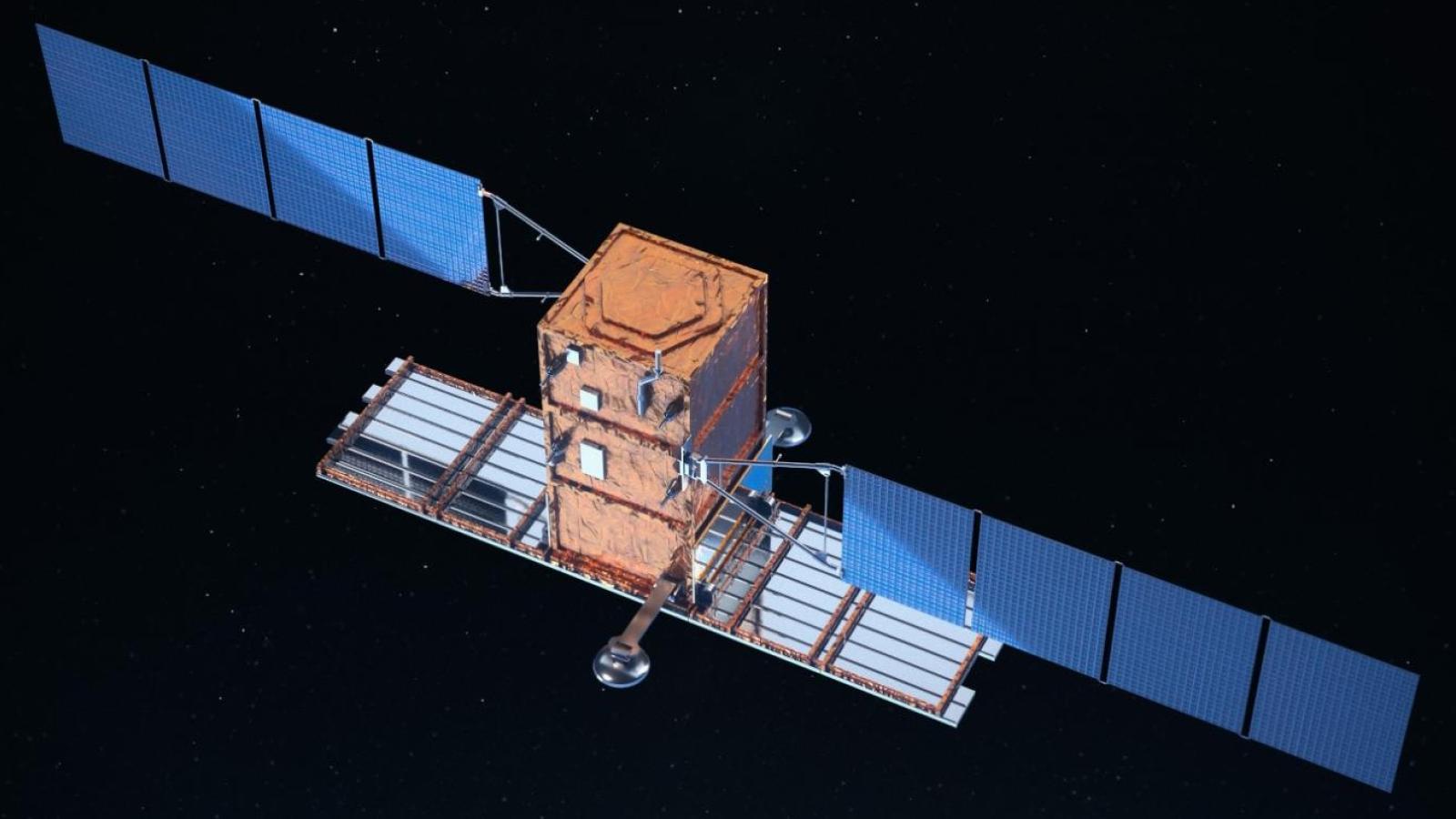

Cosmo-SkyMed e la staffetta satellitare

Cosmo-SkyMed nasce come missione di Osservazione della Terra a scopo civile e militare.