Manifattura e sviluppo

Hamilton nel 1791 difese la manifattura come fulcro dello sviluppo economico.

Una riflessione sulla relazione tra manifattura e sviluppo economico non può prescindere da quella che fu una delle prime formulazioni di questo nesso: il “Rapporto sulla questione delle manifatture” che nel 1791 Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America, allora segretario del Tesoro, presentò alla Camera dei rappresentanti. «La manifattura non solo provoca un aumento positivo della produzione e delle entrate di una società, ma contribuisce essenzialmente a rendere queste ultime più ampie di quanto potrebbero essere in assenza della manifattura stessa». Questa constatazione giustificava la razionalità del sostegno alle attività nel settore secondario e induceva Hamilton a esortare il Congresso a non puntare per il futuro sviluppo del paese solo sulle attività agricole e sulla commercializzazione del loro prodotto. Il segretario del Tesoro rispondeva a un’istanza della Camera dei rappresentanti, che pochi mesi prima, su impulso del presidente George Washington, aveva deciso di interrogare il responsabile della politica economica statunitense circa la possibilità di rendere il paese indipendente sotto il profilo degli approvvigionamenti militari e di quello di alcuni prodotti considerati strategici. Tuttavia Hamilton, prendendo spunto dalla lezione di Adam Smith, che aveva pubblicato “La ricchezza delle nazioni” solo quindici anni prima, nella sua risposta andava oltre la specifica richiesta dei congressisti. Secondo lui, infatti, la manifattura non era da considerarsi importante perché in grado di garantire la sicurezza militare e quella degli approvvigionamenti, ma piuttosto perché, attraverso la divisione del lavoro e l’uso estensivo delle macchine, apportava un deciso contributo al prodotto finale della nazione. In aperta contrapposizione all’impostazione fisiocratica, prevalente fino a qualche tempo prima e che considerava davvero produttive solo le attività agricole, Hamilton spiegava come fosse proprio il divario di produttività esistente tra il settore primario e quello secondario a rendere necessaria una politica di incentivi a favore di quest’ultimo.

A distanza di più di due secoli da quando il politico statunitense presentò al Congresso il suo rapporto sulla manifattura il tema della funzione del settore secondario si pone in termini non del tutto dissimili. Oggi, dopo due anni di pandemia, che hanno messo a dura prova le catene internazionali di approvvigionamento, e in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, che dopo decenni di integrazione dei mercati stanno rapidamente riportando all’ordine del giorno il problema delle forniture strategiche, sembra nuovamente di attualità il quesito che aveva impegnato Hamilton sul finire del Settecento: quale sia cioè il ruolo della manifattura nello sviluppo di un paese. Anni di deindustrializzazione e progressivo incremento delle attività terziarie nelle economie avanzate avevano alimentato, negli scorsi decenni, l’ipotesi di un possibile trasferimento delle manifatture in paesi contraddistinti da un più basso costo del lavoro, congiuntamente alla concentrazione nei paesi più ricchi delle sole funzioni di coordinamento e delle attività a più alto contenuto di conoscenza e tecnologia. Tuttavia, il complicarsi del contesto internazionale sta portando a una riconsiderazione del problema, alla luce delle difficoltà incontrate dal sistema degli scambi e degli approvvigionamenti.

In realtà, il tema del possibile ritorno delle attività produttive nei paesi avanzati non è completamente inedito. Già un decennio addietro, sia in Europa sia negli Stati Uniti, si è cominciato a pensare a come alimentare il processo noto come reshoring, il rientro cioè delle attività produttive nei paesi che in passato hanno dato vita a processi di esternalizzazione. Di particolare interesse, per le conclusioni cui giungeva in tema di rapporto tra manifattura e sviluppo economico, è un ampio studio promosso dal MIT al termine della prima amministrazione Obama, intitolato significativamente “Production in the Innovation Economy”. Come si diceva, il punto di partenza non è molto distante dal dilemma che si erano posti i padri fondatori degli Stati Uniti. Lo studio si chiedeva infatti se, nell’era della deindustrializzazione, si stesse ponendo di nuovo un’alternativa tra due settori produttivi: alla fine del Settecento la manifattura era in procinto di soppiantare l’agricoltura, ora il settore dei servizi stava sorpassando la manifattura. Ma può un paese – si chiedevano retoricamente gli studiosi impegnati nell’analisi – prosperare solo basandosi sul settore terziario, per quanto avanzato questo sia?

Senza negare il contributo dei servizi al prodotto interno lordo, specie di quelli a più alto valore aggiunto, la risposta contenuta nei rapporti finali dello studio era negativa: di fatto, solo la manifattura sembrerebbe essere in grado di trasformare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in prodotti commercializzabili, introducendo innovazioni di prodotto e di processo e sostenendo così la vitalità del mercato. Ciò sembra vero a maggior ragione oggi quando, grazie alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’attività manifatturiera ha progressivamente integrato entro i suoi processi produttivi e distributivi rilevanti componenti delle attività di servizio, permettendo sempre più avanzate personalizzazioni dei prodotti finiti. Tra l’altro, non è solo la netta distinzione tra manifattura e servizi che sta venendo meno, ma forse anche quella, che si è sempre pensata essere più rigida, tra manifattura e agricoltura. I moderni impianti di agricoltura verticale indoor sembrano infatti molto più simili, sotto il profilo tecnologico e organizzativo, a una moderna manifattura, piuttosto che alla classica attività agricola, indipendentemente dai livelli di automazione di quest’ultima.

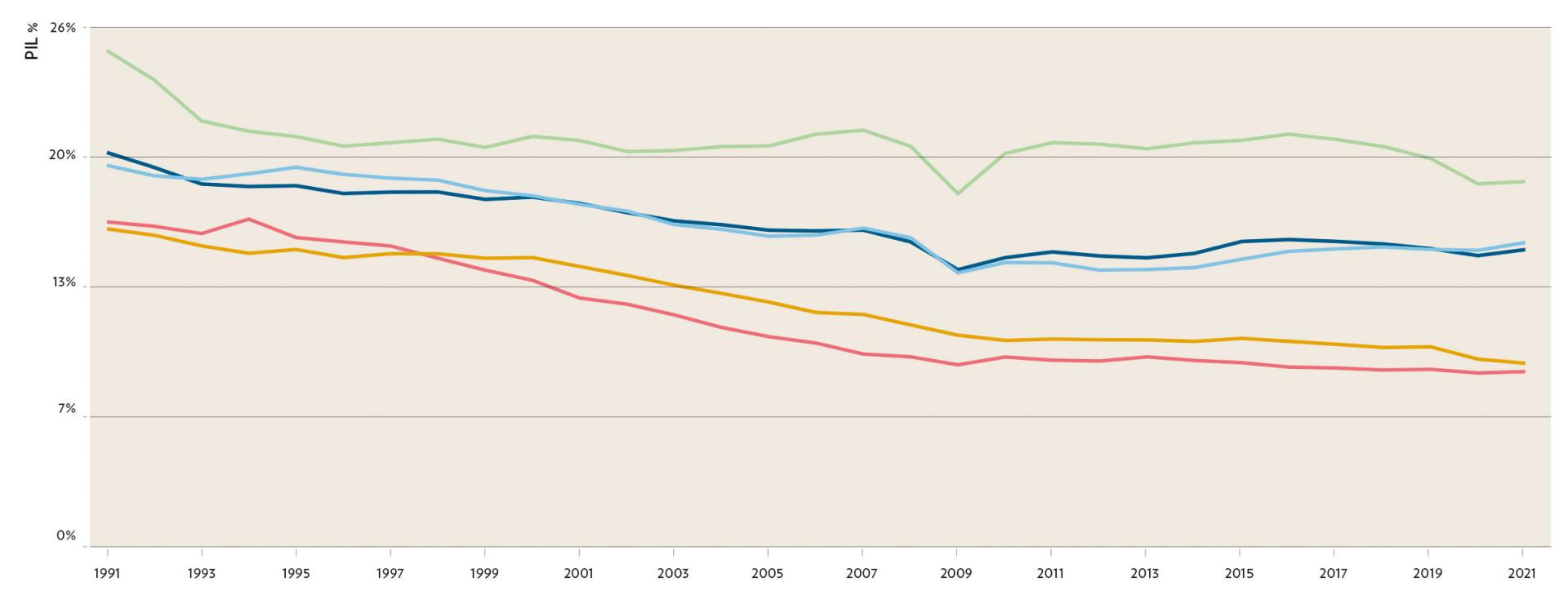

Figura 1. Manifattura, valore aggiunto come percentuale del PIL, 1991-2021Fonte: elaborazione dell’autore su dati World Bank: (verde) Germania, (arancione) Francia, (azzurro) Italia, (rosa) Regno Unito, (blu) Unione europea

La manifattura dunque, tornando alle conclusioni dello studio, permette in via prioritaria la diffusione dell’innovazione e in questo modo contribuisce in maniera rilevante alla crescita della produttività dell’intero sistema economico. Secondariamente, ha un indubbio ruolo strategico sotto il profilo geopolitico.

Ma non è tutto: il settore secondario non produce solo innovazione, produce anche occupazione. E quando pure non sia in grado di produrre occupazione per sé, dal momento che gli alti livelli di automazione danno vita a impianti industriali sempre meno popolati da lavoratori, la manifattura genera occupazione attraverso i servizi accessori – ad alta e bassa intensità tecnologica – necessari per sostenere le attività produttive dell’industria, ma anche i bisogni vitali dei suoi dipendenti. La manifattura, infine, secondo diversi studi, avrebbe un ruolo nel ridurre o, quantomeno, nel limitare la crescita del livello di diseguaglianza economica interno a un paese, dal momento che la dispersione salariale che la contraddistingue è decisamente meno elevata di quella che caratterizza il settore dei servizi.

Sviluppare un avanzato sistema manifatturiero è dunque auspicabile per tutti quei paesi che vogliano porsi sulla via della crescita, e lo è anche di più per un paese come l’Italia, che a partire dalla seconda metà del Novecento è stato uno dei protagonisti dello sviluppo manifatturiero e nel quale ancora oggi le attività secondarie contribuiscono a una quota rilevante del prodotto lordo. Come si può vedere nella Figura 1, le attività del settore secondario hanno avuto in Italia un calo di rilevanza nel corso dell’ultimo trentennio, ma il loro peso resta in linea con quello che esse rivestono nella media dei membri dell’Unione europea, nella quale convivono un paese, la Germania, dove il valore aggiunto dell’industria è pari quasi al 20% del prodotto interno, altri, come la Francia, che hanno seguito il Regno Unito sulla via della deindustrializzazione, e molti paesi di più recente adesione all’Unione, che per tanti anni sono stati una delle destinazioni dei processi di delocalizzazione prima menzionati. Il problema non è tuttavia solo quello della dimensione del settore industriale, ma anche, e soprattutto, della sua intensità tecnologica, della sua capacità di trasferire l’innovazione al mercato e quindi di generare effetti di sistema.

Figura 2. Indici di specializzazione di Lafay (ISIC Rev. 4), per intensità tecnologica, Italia 2021Fonte: elaborazione dell’autore su dati OECD

(arancione) 1-4

Settori a bassa intensità tecnologica D16: Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili) D10T12: Industria alimentare, delle bevande e del tabacco D13T15: Industria tessile, dell’abbigliamento e della pelletteria D17T18: Produzione di carta e cartone, stampa e riproduzioni

(azzurro) 5-12

Settori a medio-bassa intensità tecnologicaD241T31: Industria siderurgicaD19: Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio D25: Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) D23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di metalli non metalliferiD242T32: Produzione di metalli non ferrosi D31T32: Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere D301: Costruzione di navi e imbarcazioni D22: Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

(verde)13-18

Settori a medio-alta intensità tecnologica D28: Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.a.c. D302A9: Costruzione di locomotive, materiale rotabile e mezzi di trasporto n.a.cD20: Fabbricazione di prodotti chimici (esclusi i farmaceutici) D27: Fabbricazione di apparecchiature elettriche D29: Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semi-rimorchi D26X: Fabbricazione di prodotti elettronici e ottici non appartenenti al settore ICT

(rosa)19-21

Settori ad alta intensità tecnologica D21: Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici D26ICT: Fabbricazione di prodotti ICT D303: Industria aerospaziale

È proprio da questo punto di vista che l’industria italiana presenta alcuni segni di arretratezza, come si può vedere dalla fotografia delle specializzazioni produttive al 2021, riportata nella Figura 2. L’indice di Lafay, cumulato nel grafico secondo l’intensità tecnologica crescente dei settori considerati, è un indice calcolato a partire dalle esportazioni nette – la differenza cioè tra esportazioni e importazioni – ed è costruito in modo tale da porre in risalto il livello di specializzazione in uno specifico settore industriale, rispetto al livello medio di specializzazione in tutti i comparti produttivi presenti nella realtà analizzata. Tolto il settore della meccanica strumentale – primo tra il gruppo dei settori a medio-alta intensità tecnologica (misurata dall’OECD sulla base del quantitativo di risorse spese in ricerca e sviluppo da ogni settore) – l’Italia presenta una generalizzata de-specializzazione nei settori a più elevato contenuto di tecnologia (quelli protagonisti della discesa della curva sul lato destro del grafico, che registrano tutti indici di valore negativo).

Indubbiamente questa fotografia ha radici lontane che risalgono alla crisi della grande impresa manifatturiera, che era stata protagonista del miracolo economico; crisi che ha cominciato a manifestarsi tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta del Novecento. A essa ha poi fatto seguito un lungo e controverso processo di ricerca di un modello di sviluppo alternativo, centrato questa volta sulla piccola dimensione e i distretti industriali, entrato anch’esso in crisi nei decenni più recenti, di fronte alla concorrenza dei nuovi paesi industrializzati, che hanno fatto del basso costo del lavoro il proprio vantaggio strategico. Sul campo sembrerebbe essere rimasto un sistema industriale ridimensionato e caratterizzato da bassi livelli di produttività. Certo, questo non vuol dire che non esistano imprese nei settori ad alto contenuto tecnologico, capaci di competere a livello internazionale, come, per esempio, nel settore farmaceutico o in quello aerospaziale, o che siano da biasimare gli investimenti nei settori tradizionali a minor contenuto tecnologico, molti dei quali appartengono a quello che viene spesso definito, non senza una discreta dose di vaghezza, il Made in Italy. Tuttavia, è il sistema nel suo complesso che risulta caratterizzato da scarsi livelli di intensità tecnologica e quindi, tornando al discorso iniziale, da ridotta capacità di promuovere la crescita del paese nel suo complesso. E qui non si possono non chiamare in causa le politiche industriali perseguite dai governi che si sono succeduti alla guida del paese nel corso degli ultimi decenni. Se tra gli obiettivi di un’efficace politica industriale possiamo enumerare la crescita degli investimenti, l’incremento della dimensione d’impresa e lo sviluppo tecnologico, difficilmente questi possono essere perseguiti con delle politiche eminentemente orizzontali, rivolte cioè a tutti i settori industriali, senza alcun criterio selettivo. Queste possono infatti avere un qualche effetto benefico nel migliorare l’esistente, ma difficilmente sono in grado di produrre cambiamenti strutturali. Indubbiamente, è questo un tema che, stante l’odierno contesto di integrazione dei mercati e delle politiche europee, si pone a livello comunitario, ma sarebbe opportuno che si avviasse a tale proposito una riflessione anche a livello nazionale.

Leggi anche

"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley

Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.

150 anni di Marconi: il primo imprenditore globale dell’innovazione

Elettra Marconi racconta il padre e la nave laboratorio che porta il suo nome: a bordo dello yacht Elettra l’inventore della radio ha girato il mondo compiendo straordinari esperimenti

5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua

Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.

Ambivalenza o equivalenza

Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.