Nuovi codici e nuovi uomini

Derrick De Kerckhove, sociologo belga naturalizzato canadese, fa luce sull’epoca di transizione che viviamo.

Allievo di Marshall McLuhan, insegna all’Università di Toronto. De Kerckhove legge la società a partire dalla rivoluzione annunciata dal quantum, dagli scenari futuribili aperti dalla smartcity e dal Metaverso, tenendo presente uno snodo cruciale: il passaggio dalla scrittura al digitale.

Professore, ritiene che siamo in un’epoca di transizione? Da cosa è determinato un passaggio d’epoca?

La presa di consapevolezza di un cambio d’epoca è un processo graduale. Le persone se ne rendono conto molto lentamente. Trent’anni fa, quando il computer era ancora una grossa macchina, avevo capito che era in corso qualcosa. Perciò scrissi un libro sulla cultura digitale. Oggi, allo stesso modo, sento che qualcosa si muove: ed è il quantum.

Di cosa parliamo quando parliamo di quantum?

Per capirlo dobbiamo partire dallo stato attuale. Oggi la transizione è tra due sistemi operativi, ovvero fra sistemi che permettono a un pc di eseguire delle operazioni. Ma da Microsoft a Apple è già molto complesso. Per intenderci meglio, anche le culture hanno i propri sistemi operativi. La cultura occidentale, per esempio, ha come sistema la scrittura. Ed è una tradizione – quella della scrittura e della parola – che ha più di duemilacinquecento anni. Una tradizione nella quale si è ancorata la cultura dell’individuo. Se ci pensiamo, il linguaggio è il sistema operativo di culture diverse, che a loro volta comunicano in lingue diverse. Ma la scrittura è il vero sistema operativo che unifica tutti. Oggi, poi, il digitale – che è il nuovo sistema – non passa più attraverso il linguaggio: se ne serve al più come di un aiuto non indispensabile. Tutti i sistemi algoritmici passano infatti per una successione di comandi che eliminano l’obbligo di passare attraverso il discorso umano.

Cosa determina questo cambio di sistema operativi?

Determina un momento di crisi epistemologica, che è quello che stiamo vivendo. E questo accade perché il sistema di costruzione della conoscenza non usa più la sensorialità. Bisogna però pensare che il senso è stato alla base della vita di tutti gli animali, se non altro per sopravvivere. E lo stesso Giambattista Vico ha fatto uno studio fenomenale sulla storia del linguaggio che comincia coi gesti. Il primo algoritmo dell’animale umano è proprio il senso: l’uomo tocca, vede, sente... L’animale capisce il verso di un altro animale e lo traduce come significato. L’umano ha tanti gesti e i sensi contribuiscono al significato.

L’algoritmo, oggi, si sbarazza anche del senso inteso come significato?

Se il linguaggio si moltiplica e si scrive, e se la scrittura è un sistema di base che struttura le culture con lo stesso codice scritto, l’algoritmo, per contro, fa a meno del significato e punta solo alla direzione. Archiviando la sensorialità. In sostanza, si comporta come Google Translator: traduce un libro di trecento pagine in dieci minuti ma non ne coglie il senso. La struttura dell’algoritmo fa passare la realtà umana dallo scambio dei sensi a uno scambio di direttività. Ma il problema è che tutta l’oggettività del mondo, oggi, comincia a rifugiarsi dentro l’intelligenza artificiale.

Siamo al salto dei salti? È un passaggio, questo, che la storia aveva in qualche modo preparato?

Non porrei la questione in questi termini. Potremmo anche affermare che l’uomo ha preparato la cultura digitale. Ma sarebbe come parlare di bruchi e farfalle: prima di diventare farfalla, il bruco non sa che lo diventerà.

Come si figura la vita quotidiana nei prossimi due decenni?

Non sono un buon profeta. E, da buon allievo di Marshall McLuhan, aggiungo che per essere buon profeta non bisogna predire qualcosa che non sia già stato predetto. Le cose cambiano velocemente. Oggi la gente dice che il computer quantico necessita di altri vent’anni. Io, di mio, credo che già nel 2030 ci sarà un avanzamento importante. Vediamo adesso ChatGPT3, che simula un poema di Shakespeare talmente bene che persino gli esperti possono sbagliare nel capire di chi sia frutto. Quello è un sistema con 175 mila miliardi di parametri. Ora, per il GPT4 – 175 trilioni di parametri! – americani e cinesi sono in competizione.

Cosa distingue la creatività di Shakespeare rispetto a quella di GPT3?

Il talento particolare di Shakespeare è e resta un mistero. Esso dipende, ovviamente, dall’esperienza personale del poeta. Dalla sua accumulazione di esperienza e conoscenza che prendono forme nella poesia e nella tragedia.

Cosa accade col digitale? Stiamo perdendo creatività?

Non posso rispondere. Ma certo posso dire che stiamo cambiando tipo di creatività.

In che termini?

La creatività nasce da un talento intimo. All’inizio è un bisogno: non si crea nel vuoto, ma in un contesto. E questo contesto richiede, a sua volta, un modo diverso di affrontare il problema. Se tu sei un grande scrittore, questo dipende da un rapporto fra domanda e risposta, fra contesto e creatività, per cui il modo di creare dipende anche da un più vasto ambiente culturale. Io sono molto interessato all’idea di McLuhan sulla psicologia Gestalt secondo la quale il primo principio è il rapporto fra background e figure-ground. Oggi le tecnologie sono il fondo, generalmente sconosciuto, e noi vediamo solo il primo piano. In tal senso, i cinesi sono molto più interessati al background, al contesto, mentre noi normalmente non nutriamo interesse per il fondo ma più per la figura. Ecco, secondo me la scrittura è stato sinora il fondo a partire dal quale scuole, biblioteche, burocrazia sono sorte e si sono sviluppate.

Oggi il fondo è il digitale?

Sì. E oggi la tecnologia – che è il principio del digitale – non si avvale del senso, come ho già detto. Quando si cambia la tecnologia di base, cambiano di conseguenza l’economia, il potere, la politica. E chi non lo comprende, continua a stagnare nell’obsolescenza mentre il contesto si rinnova. L’artista di oggi ha capito, invece, che dobbiamo ripensare completamente il nostro modo di essere.

Lei parlava della scrittura come sistema operativo dell’occidente.

Sì. Le scritture hanno bisogno di due elementi per essere comprese: la conoscenza della lingua e la conoscenza di ciò che trattano. Se parliamo di occidente, quindi, pensiamo all’alfabeto greco, creato a partire da quello fenicio. I fenici avevano un alfabeto semitico, senza vocali. Le vocali si leggevano automaticamente, senza essere rappresentate. E per questo occorreva sapere la lingua. Accadde che i fenici trasmisero il loro sistema ai greci, per ragioni commerciali. E così i greci si ritrovarono un sistema brillante. Ma avevano bisogno di inserire le vocali per ripeterlo nella loro lingua. Fu un’operazione fondamentale, che staccò il testo dal contesto, e che non richiese più di conoscere il contesto per leggere il testo.

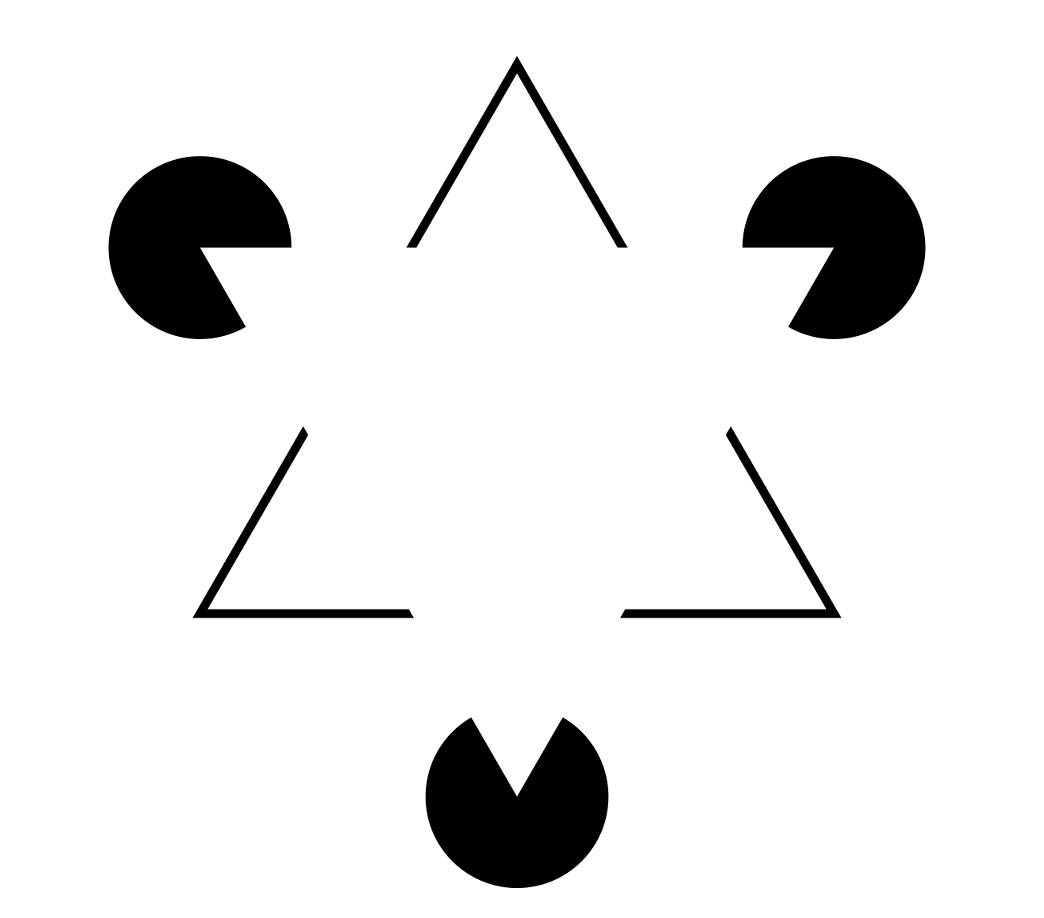

Il tringolo di Kanizsa (Psicologia della Gestalt)

Cosa ha determinato questo nell’anima occidentale?

La separazione fra testo e contesto è la separazione fra l’essere e il mondo. È la creazione di un sé internalizzato, che diviene autocoscienza. Il mondo esternalizzato determina la separazione fra le cose e la persona. E questa separazione crea la fisica classica, cioè il fatto che tutti noi abbiamo una definizione. Il fatto che nel mondo ci sono delle categorie. L’oggettività dipende dalla soggettività, e questa dipende a sua volta dall’oggettivazione del mondo. Del “nostro” mondo. Perché tutto quello che diciamo risulta impossibile per un cinese.

Perché?

Un cinese non avrebbe bisogno del linguaggio orale, perché fa riferimento a una complessificazione fenomenale. Ovvero quella di 242 segni di base – i segni pittografici – con tutte le definizioni che si sviluppano attorno. Questo vuol dire che la Cina, anche sul piano politico, ha potuto imporre il mandarino monosillabico, dove l’unico modo di distinguere il senso di una sillaba dal senso di un’altra sillaba consiste nel fare un segno. Lingue polisillabiche – come il giapponese e il coreano – sono state unificate a partire dal mandarino. L’impero cinese è quindi fondato sulla scrittura e non sulla parola. Tornando al “nostro mondo”, vediamo poi come tutti i problemi occidentali sono problemi di associazione di un nazionalismo a una lingua, come nel caso russo-ucraino. Noi abbiamo una civilizzazione di nazionalismi basati sulla lingua e loro una civilizzazione di impero e di comunismo. Il nostro linguaggio, che riflette la cultura individuale, ci ha poi permesso di inventare un Dio personale: Cristo, che viene fuori da Yahweh (il Dio del popolo), e che riflette ognuno di noi, nel solco del pensiero greco che dà avvio al destino individuale. Noi occidentali – a partire da questa cultura – abbiamo bisogno, per stare in società, di conoscere la colpevolezza: il sentimento di disagio dell’individuo quand’è consapevole di aver fatto qualcosa di male. Ed è appunto consapevole perché ha un destino. Quando si vive la colpa, si ha coscienza di rovinare il proprio destino. E anche se nessun altro conosce il male compiuto, l’individuo soffre. Al contrario, in una cultura della vergogna l’orientamento non è verso di sé ma verso l’altro.

La cultura della vergogna è per l’appunto quella cinese.

Sì. Nella cultura occidentale abbiamo potuto sostenere una società di eguali che si autodeterminano. Nella cultura cinese si è eterodeterminati. Ed è interessante che anche la cultura digitale faccia di noi degli eterodeterminati. Da una parte perché si è in un sistema di influenza, dall’altra perché non si ha più la resistenza. Quella che ha costruito dentro di noi la lettura e la scrittura. Scrivere vuol dire, in questo senso, avere potere sul linguaggio, internalizzarlo. Attraverso la scrittura – insisto – il linguaggio, che normalmente era un sistema di comunicazione, diventa un sistema di riflessione, di meditazione. Ed è una situazione umana completamente diversa da quella che i cinesi vivono adesso. Prima era maleducato, in Cina, avere segreti. No privacy. Ma anche noi, che l’abbiamo inventata, stiamo perdendola.

La collettività non è intelligente, come sostiene Pierre Lévy?

Un punto di disagio fra me e Lévy è proprio sull’intelligenza collettiva, che per me non ha definizione, è qualcosa di astratto. L’intelligenza connettiva, invece, indica una rete – anche piccola – di persone. Si tratta solitamente di un gruppo: ciascuno con competenze particolari e un progetto in comune. È questa è la grande differenza fra il collettivo e il connettivo. Dopotutto l’intelligenza connettiva si trova in tutti i sistemi di software che utilizziamo. Dal blog al metaverso.

Può farci un esempio più preciso di intelligenza connettiva?

Al Politecnico di Milano abbiamo piccoli gruppi, ciascuno dei quali opera sul Metaverso. Questo mi sembra un buon esempio di come io penso l’intelligenza connettiva: connessioni pertinenti e mirate.

Dunque parliamo di Metaverso.

Che dire? Alcuni pensano che sia come Internet, altri dicono che i Metaversi sono tanti in quanto non interoperabili. Io sono d’accordo con loro. O questi diventano interoperabili, o lasciamo perdere il Metaverso così come abbiamo lasciato perdere Second life. Sono sette le leggi di Tony Paradisi sul Metaverso. La prima dice che il Metaverso è unico; la seconda, che non è di proprietà di nessuno; la terza, che non è interoperabile… Più che al Metaverso io penso a una meta-città: a un servizio pubblico che usi il principio del Metaverso per realizzarsi.

Come?

La meta-città sarebbe simile Metaverso, da un lato; dall’altro richiamerebbe la smartcity per quel che riguarda energia, pulizia… Mi viene in mente la città “gemella digitale” di Singapore, che è la riproduzione della città in tre dimensioni ma non è ancora capace di permettere al cittadino un’interazione con l’ambiente urbano. La meta-città opererebbe proprio in questo senso.

Sarebbe quindi una sintesi fra smarcity e Metaverso.

La cosa importante è che si darebbe al cittadino un modo di penetrare nella città virtuale in una riproduzione uguale alla città reale. E da lì potrebbe decidere e negoziare col comune i vari cambiamenti. Il concetto di meta-città potrebbe avere un futuro perché costituirebbe un servizio pubblico. Oltretutto, l’uso della città virtuale creerebbe un rapporto più stretto del cittadino con il comune e una responsabilità più grande verso le istituzioni. E, non ultimo, forse anche un orgoglio maggiore, derivante dall’esser parte di questa comunità.

Qual è il futuro della democrazia?

Temo che oggi democrazia sia in pericolo. Se il potere è nella macchina, non è più il demos che prende le decisioni. In questo senso, più potere si dà al robot, al sistema neuromimetico, meno potere abbiamo noi. È un cambiamento fondamentale, anche di cultura, di modo di essere. Io lo vedo come una transizione verso la cultura quantistica. Pensiamo che alcuni scienziati hanno creato la possibilità di mandare 150 betabyte di informazione, con una linea di fibra ottica con fotoni, a partire da un solo processore. Questo dato corrisponde a due volte il traffico di Intenet nel mondo. Come è possibile, in uno scenario futuro, avere una democrazia per come la conosciamo? Oggi siamo alle soglie di una data-crazia, che certo deve essere moderata dagli umani. E questo è il problema.

Come possiamo uscirne?

Non possiamo forzare la democrazia a restare fra noi a meno che non ci sia la possibilità, fra gli uomini, di condividere le decisioni. Possiamo lottare, andare nel deserto, ma è fondamentalmente capire cosa succede per cambiare l’atteggiamento di chi è incapace di considerare altre possibilità.

Abbiamo parlato di tecnologia, politica e creatività. In questo contesto, qual è il ruolo dell’artista?

Nella cultura occidentale l’artista è un anti-environment, nel senso di anti-sistema. È colui che lotta lo stato delle cose. Greta, in questo, è stata un’artista ovvero una anti-environment. Ma la categoria di artista è larghissima e contiene anche tanti faiseur, tanti imbroglioni. L’artista, secondo McLuhan, è quello che trova nuove modalità di espressione. Quello che prende il cliché e lo trasforma in epifania. Io ho una teoria vulcanica dell’arte, per cui l’artista è una sensibilità ed è molto più “sensoriale” che “semantico”. Semplicemente, traduce i suoi sensi. E più è incosciente, più è bravo. Ma è anche meno vicino al pubblico comune. L’artista, per me, risponde a una sorta di teoria omeopatica. All’inizio sta nella sua stanza e se la omeopatia funziona, allora arriva al pubblico. Al punto di cambiarlo.

In uno scenario futuro di cambio del sistema operativo, cosa cambia per noi e per chi opera nel campo dell’arte?

Per noi cambia tutto. E anche per l’artista, che in un certo senso approfitterebbe dell’incertezza. Tempo, spazio e sé sono le nostre grandi strutture di base. Nella cultura occidentale, il tempo e lo spazio sono separati. Ma nella cultura occidentale il tempo è il punto di qualche partenza che segna una continuità irreversibile. E dà luogo a una visione del tempo e dello spazio infiniti. E sono queste le due idee di base della nostra cultura. Ora accade che, nella cultura quantica, c’è chi dice che il tempo non esiste – come me e come Carlo Rovelli – e sostiene che la realtà, tutta la realtà, sia parte di una unità temporale. Il mondo diventa una epifania. Le categorie, le frontiere e i limiti si dissolvono. E così l’oggetto va verso il soggetto. Da una parte l’artista approfitta dell’incertezza.

Ha ancora senso pensare che esistano due mondi separati, reale e virtuale?

Sì, ha ancora senso la differenza tra reale e virtuale. Oggi, in effetti, abbiamo da gestire tre diversi spazi. Lo spazio mentale, lo spazio fisico e lo spazio virtuale. Che col Metaverso diventerebbe “teatrale”. Si tratterebbe di vedere il mondo da dentro.

Viviamo in un mondo “figitale”?

“Figitale” è una sperimentazione di parola, che può anche andar bene. Ma per il momento il linguaggio è in difficoltà. Ciononostante io penso che il linguaggio continui a essere un sistema operativo fondamentale. Almeno per ora.

Leggi anche

12 Il big bang del metaverso

Dopo l'annuncio di Mark Zuckerberg del cambio di nome di Facebook in Meta, gli investimenti nelle aziende del Metaverso sono cresciuti del 4.500% tra il terzo e il quarto trimestre del 2021.

14 Spazio ai giovani

Nel primo episodio della terza serie tematica (Frontiere tecnologiche: spazio e intelligenza artificiale).

2 Il Gruppo Creativo

L'intelligenza collettiva non nasce con Wikipedia: dalla Firenze dei Medici alla Silicon Valley, la collaborazione tra menti creative ha favorito l'innovazione e il progresso in vari settori, dalla scienza e dalla tecnologia all'arte e al design.

2 Lavoro e tempo libero

Come le persone gestiscono il loro tempo libero, l’importanza dell’educazione in questo ambito, e come le scelte professionali possono essere influenzate dalla famiglia e dalla scuola.