Storie di copertina

Nell'era post-industriale, il dialogo tra cultura umanistica e tecnica persiste, nonostante la deindustrializzazione.

In quest’epoca della post industria, iniziata, secondo le definizioni storiche, dall’ultimo quarto del XX secolo, cosa resta di vitale, a settant’anni dal primo numero di “Civiltà delle Macchine”, di quella ricerca di dialogo tra cultura umanistica e tecnica e arte, che costituì la ben nota finalità e diffusione di valori della rivista voluta da Giuseppe Luraghi e creata da Leonardo Sinisgalli in Finmeccanica?

Tanto più in una Italia dove la fenomenologia post industriale, invece che segnare un’evoluzione intrinseca alle tipologie del processo produttivo, ha comportato una repentina deindustrializzazione e regressione della relativa cultura.

Oggi, infatti, proprio nell’epoca del predominio totalizzante della tecnologia, quell’aspirazione a elevare la meccanizzazione a visione del mondo, ponendo perciò come cruciale la questione della sua compatibilità umana, pare confinata nell’utopia culturale e svanita dall’attualità del sentire comune. Nel numero di avvio della rivista, gennaio 1953, Giulio Carlo Argan focalizzava con perentoria chiarezza estetica – riguardante cioè la ragione filosofica dell’arte – proprio questa finalità dell’equilibrio tra tecnologico e umano. Nell’articolo “A chi spetta il comando”, indicava la componente reazionaria e moralistica invece che fenomenica – in altre parole, la disposizione preclusiva verso il progresso della civiltà – del rifiuto della meccanizzazione: inclinazione tipica (allora come oggi) di un tradizionalismo acritico diffusamente italiano. Ne precisava la contrarietà verso ogni tentativo di conformare l’arte all’interpretazione della vita moderna implicita nello sviluppo tecnologico. Al positivo, chiariva come la funzione imprescindibile di una considerazione dell’arte interna ai processi meccanici, dovesse, nella sua integrità e unità, costituire l’istanza di una soggettività sociale protagonista e agente della produttività, non suo strumento e vittima.

Erano tesi razionaliste e funzionaliste che risalivano alla sua riflessione sul Bauhaus, intrapresa da giovanissimo, già negli anni Trenta. Sul trauma della chiusura forzata, nel 1933, dagli ostacoli opposti dal regime nazista, di quella Scuola che univa le facoltà dell’educazione artistica, dell’esecuzione artigiana e meccanica, in una nuova metodologia della progettazione, quei temi maturavano in lui dal contatto con Edoardo Persico e Giuseppe Pagano e dall’orientamento direttivo da loro impresso, soprattutto dal 1935, alla rivista “Casabella”. Già in quell’anno era stato coinvolto da Persico in “Dopo Sant’Elia”, raccolta di saggi per le edizioni Domus: forse la sua prima occasione di intervento su problematiche di avanzata teorica del progetto. Venuti tragicamente a mancare i suoi principali riferimenti, dapprima Persico, morto improvvisamente e in circostanze molto dubbie nel 1936, quindi Pagano, in prigionia, nel 1949, nel dopoguerra furono i contesti della ricostruzione e la coincidenza con la necessità di una radicale modernizzazione del paese, a intensificare quell’elaborazione, che ebbe il suo culmine nella pubblicazione, per Einaudi nel 1951, del “Walter Gropius e la Bauhaus”. Erano anni di eccezionale apertura della disciplina critica e tentativi di estensione delle pertinenze dell’estetica entro la realtà aziendale. Tale fiducia nella potenzialità innovatrice del capitalismo e nella direzione umanistica del processo industriale, Argan sviluppava in stretta prossimità con gli ideali che Adriano Olivetti aveva enunciato già dagli anni Trenta. Nell’immediato dopoguerra veniva particolarmente rappresentata proprio dal periodico “Notizie Olivetti” (che nei primi anni Cinquanta, aveva ospitato frequenti interventi esplicativo programmatici di Argan, sul disegno industriale; sulla misura umanistica del rapporto tra funzionalità e bellezza degli oggetti; sulla funzione e valore sociale della qualità estetica nel disegno industriale).Nella neonata “Civiltà delle Macchine”, Argan pare trovare una sede acutamente consona a rinnovare lo scambio tra architetti, poeti e artisti, che “Casabella” aveva animato in tempi e modi pionieristici diciassette anni prima. Ora, il contesto programmatico, definito in termini estetici dal suo intervento, corrisponde in pieno alla linea culturale dell’azienda. Luraghi, infatti, nominato direttore generale nel 1951, provenendo da una dirigenza in Pirelli dal 1948 al 1950, li aveva posti come strutturali agli interessi industriali.

L’intrinsecità alla funzione industriale del dialogo tra cultura umanistica, qualità tecnologica e arte, è una peculiarità tutta italiana di quegli anni. L’assai più avanzato mondo industriale e finanziario nordamericano ed europeo collocava altrove gli aspetti artistici e culturali, negli ambiti del diletto intellettuale, della pubblicità o del mecenatismo, quale contorno esteriore, distinto da modi, ragioni produttive, interessi e finalità del capitale. Il dirigente d’azienda Luraghi, di formazione economica ma dalla giovanile esperienza giornalistica, considerava invece la propria vocazione umanistico letteraria una militanza civile e professionale. Contemporanea al mestiere industriale e aziendale era la sua produzione di poeta e attività di editore (nel 1947 aveva fondato le Edizioni della Meridiana, che diresse fino al 1956, pubblicando autori affermati come Montale, Ungaretti o Sinisgalli, quanto esordienti come Fortini, Pasolini o Zanzotto). Già alla Pirelli aveva voluto al suo fianco Sinisgalli, che era stato partecipe dell’esperienza Olivetti fino dal 1938, come direttore artistico dell’Ufficio tecnico di pubblicità dell’azienda. Con lui condivideva la coincidenza di professione tecnica e vocazione poetica; assieme avevano lavorato alla trasformazione della rivista aziendale Pirelli in sede di confronto tra scienza, arte, letteratura.

Da genio della pubblicità quale era, Sinisgalli portò con sé in “Civiltà delle Macchine” Riccardo Manzi, per il suo talento poetico umoristico di vignettista e la sua struggente sensibilità di pittore. Nel nuovo incarico aziendale, con la libertà delegatagli da Luraghi e il suo impulso, Sinisgalli volle riferirsi intenzionalmente e in modo eccezionalmente immaginifico e costruttivo, al “Politecnico” di Carlo Cattaneo, quel “Repertorio mensile di studi applicati alla prosperità e coltura sociale” che, dal 1839 al 1844 e poi dal 1859 al 1869, era stato lo strumento più acuminato per portare il meglio dello spirito empirista lombardo preunitario nel fuoco novatore del sentimento sociale e solidale della nuova patria. Così Sinisgalli intendeva fare rivivere l’esperienza di Elio Vittorini, al cui “Politecnico”, tra il 1945 e il 1948 aveva dato energicamente il proprio contributo, essendosi incontrati a fine anni Trenta in Olivetti.

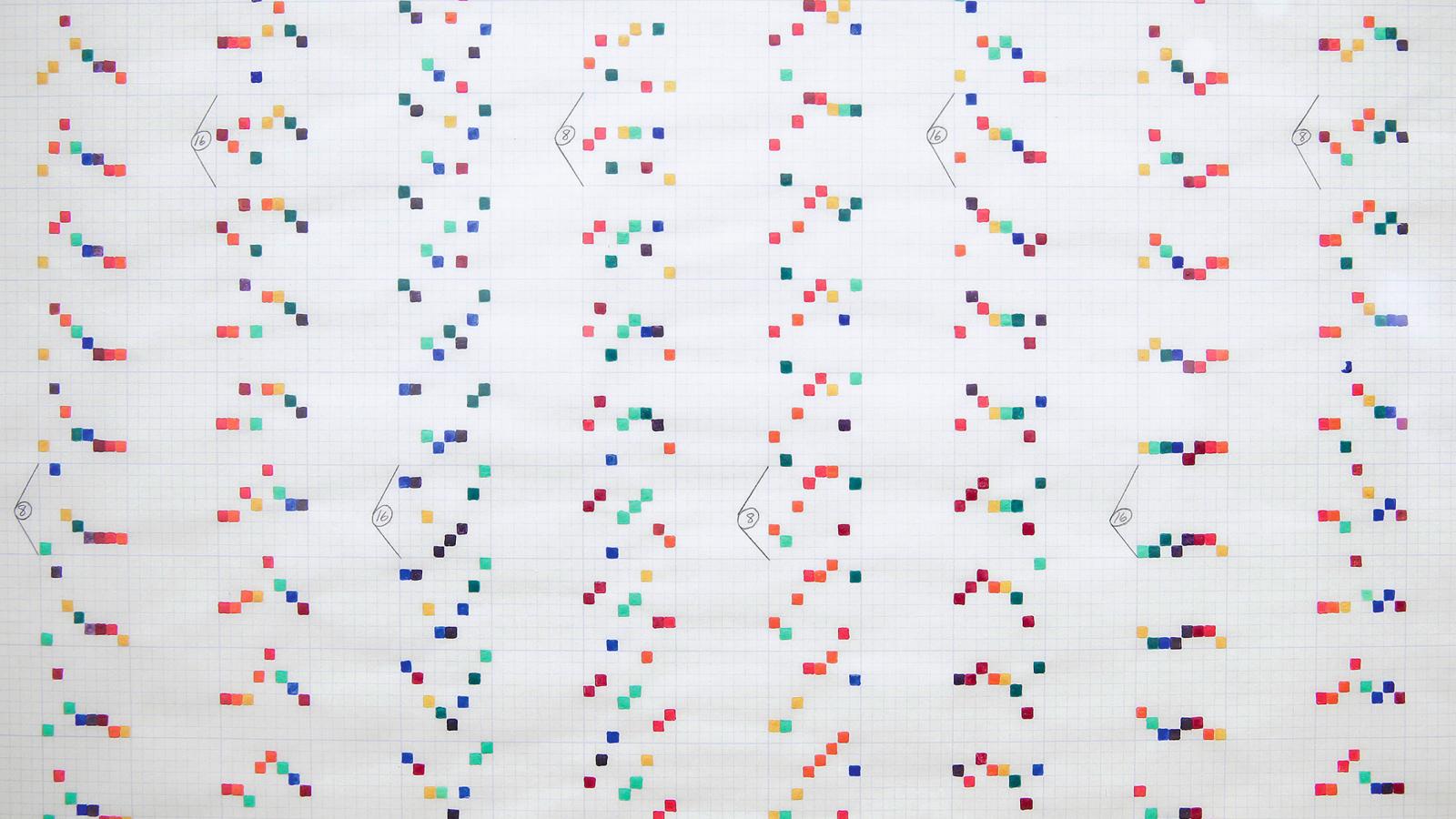

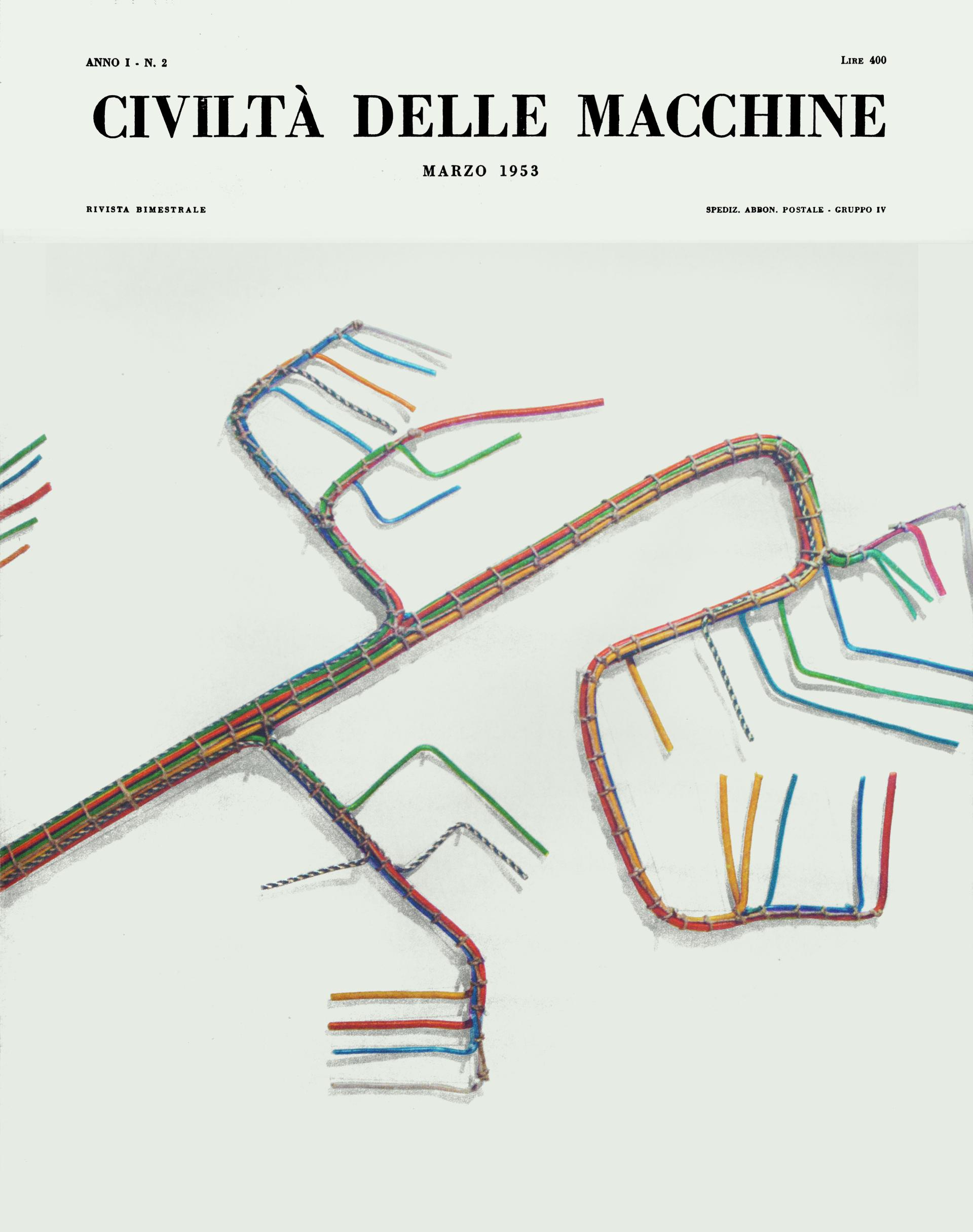

Di tutti gli argomenti e riferimenti intellettuali enunciati da Argan nel primo numero di “Civiltà delle Macchine”, l’ingegnere-poeta Sinisgalli era pienamente consapevole, essendone stato spesso partecipe per impegno diretto. Nella direzione della rivista, quanto nei suoi articoli, esprimeva concetti analoghi, però con ineguagliabile commistione di ragione e passione. Della collaborazione tra artista e artigiano, della loro immersione entro le problematiche della funzione, dalle pertinenze tecniche dell’ingegneria a quelle dell’architettura, alla produzione industriale, aveva tratto da Persico la esaltazione in sentimento, intenso fino a configurarsi come esistenziale. Come passione, inscindibilmente esistenziale e politica, aveva immesso queste problematiche già in Olivetti e Pirelli. Il lavoro in Finmeccanica, con la vicinanza di Luraghi, porta tutto questo in lui a temperatura di specie così corporale da costituire la materia costruttiva, architettonica sarei per dire, del proprio lirismo di poeta. Ogni scelta, ogni dettaglio della sua direzione di “Civiltà delle Macchine”, è caratterizzata da una geniale e anticonformista originalità di pensiero e sentimento, animata da una generosità umana e poetica, energicamente versatile. Quale ingegnere e meridionale lucano trasferito a Milano, aveva compreso, giovanissimo e con percettività affatto unica, quanto il sentire, il fuoco del sentimento, potesse costituire uno strumento e una forza cognitivi. Con lirismo di poeta, anche nella prosa più tecnica, proclama il proprio debito nei confronti di Persico, cui attribuisce una funzione di magistero, prossimo all’apostolato. Ogni volta che l’argomento gliene offre l’opportunità, ribadisce quanto dalla sua frequentazione avesse tratto il senso acutissimo della tipografia. Del valore strutturale da Sinisgalli attribuito alla grafica, prove più che manifeste e stupefacenti risultano tuttora le copertine della rivista. Dopo quella del primo numero, composizione fotografica di fogli di Leonardo da Vinci con i disegni sul volo (emblematica degli intenti del periodico, non solo nel soggetto iconico, ma soprattutto nel rigore della figurazione e del tono cromatico dell’impaginazione), le successive, fino a tutto il 1955, non riproducono forme artistiche. Ciascuna in diversa apparenza, dalla bicromia bianco nero a policromie atonali, tutte si compongono di particolari estratti da tecnologie. Fonte e funzione originarie non sono facilmente riconoscibili: parti di circuiti radar, porzioni di pannelli di calcolatrice automatica, ritagli di labirinto psicotecnico, quadrati di calcolo combinatorio, iconografie della fisica, quanto dettagli della meccanica siderurgica. Ogni fascicolo espone in copertina una pungente coincidenza figurativa con la visualità artistica degli astrattismi costruttivisti della pittura, della scultura, della grafica: ogni copertina è confondibile con linguaggi di artisti tra anni Trenta e attualità del momento. Riproducono invece funzioni della scienza reale, opportunamente elaborate nell’inquadratura. L’effetto semantico è allora la trazione di scienza e tecnica nell’artistico, quanto, all’inverso, della libertà linguistica della creazione artistica entro il dominio del reale funzionale.

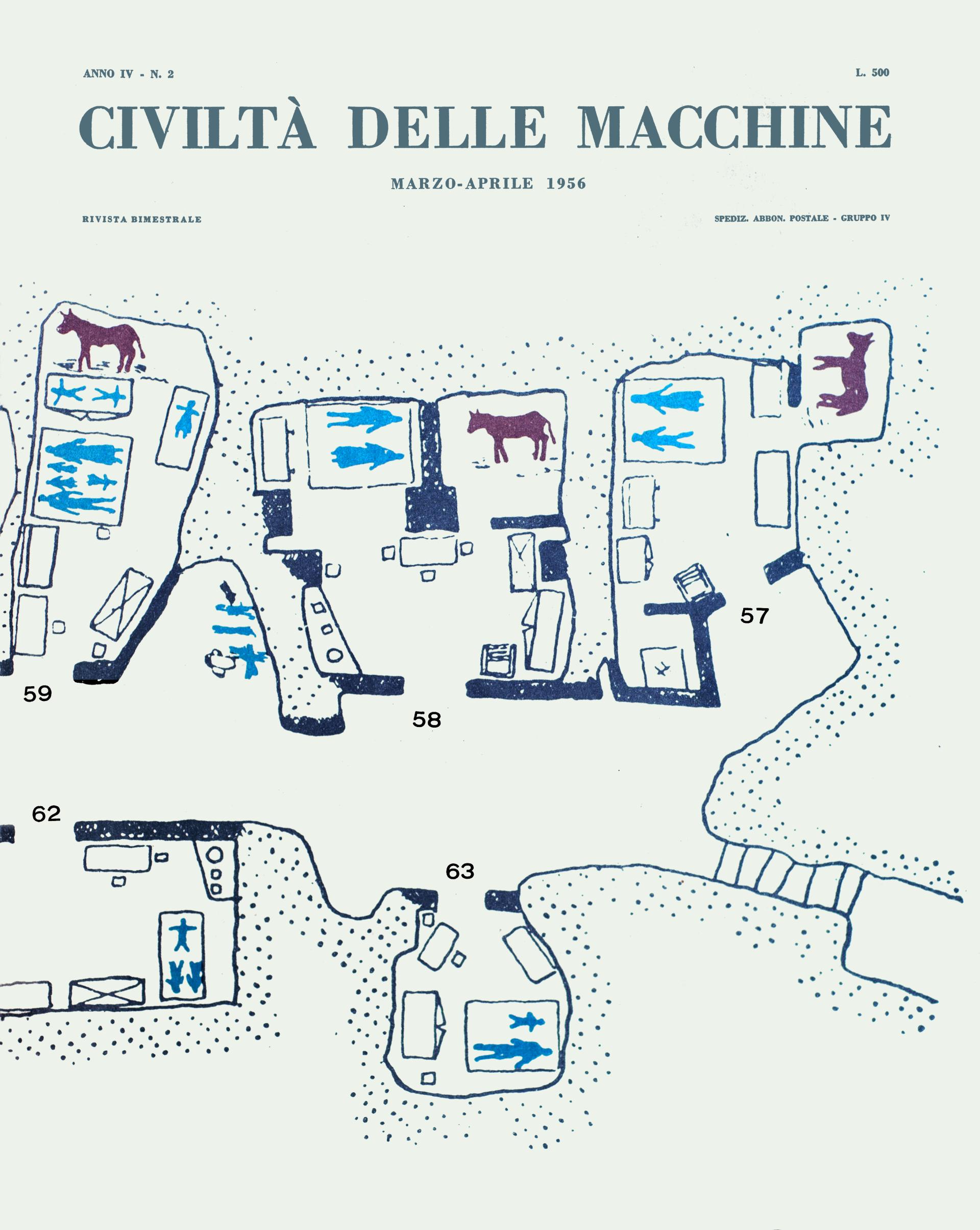

Con il 1956, poi, Sinisgalli inizia a utilizzare particolari di opere d’arte, in inquadrature molto ravvicinate, oltre a trattamenti dello spontaneo e involontario astrattismo dei procedimenti meccanici o delle elaborazioni progettuali (la pianta di un vicinato di Matera, argomento allora attualissimo, in quanto oggetto di legislazioni speciali e dei primi studi socio urbanistici preliminari alla pianificazione del decennio successivo). Le scelte artistiche sono rivelatrici del suo eccezionale acume critico. Per l’ultimo bimestre del 1956, il particolare di una “Combustione” di Alberto Burri invade la copertina e la qualifica per un bianco nero stampato con un’accuratezza tecnica capace di rendere la complessa policromia monocroma prodotta dalla fiamma sui materiali dell’opera originale. È questo assicurare alla rivista l’elemento flagrante della produzione più recente, che l’artista avrebbe mostrato pochi mesi dopo alla Galleria l’Obelisco di Irene Brin e Gaspero del Corso, che rivela l’originalità critico poetica di Sinisgalli, nel suo programma di diffondere tramite Finmeccanica il gusto della trasformazione della materia prodotta dalla tecnica.

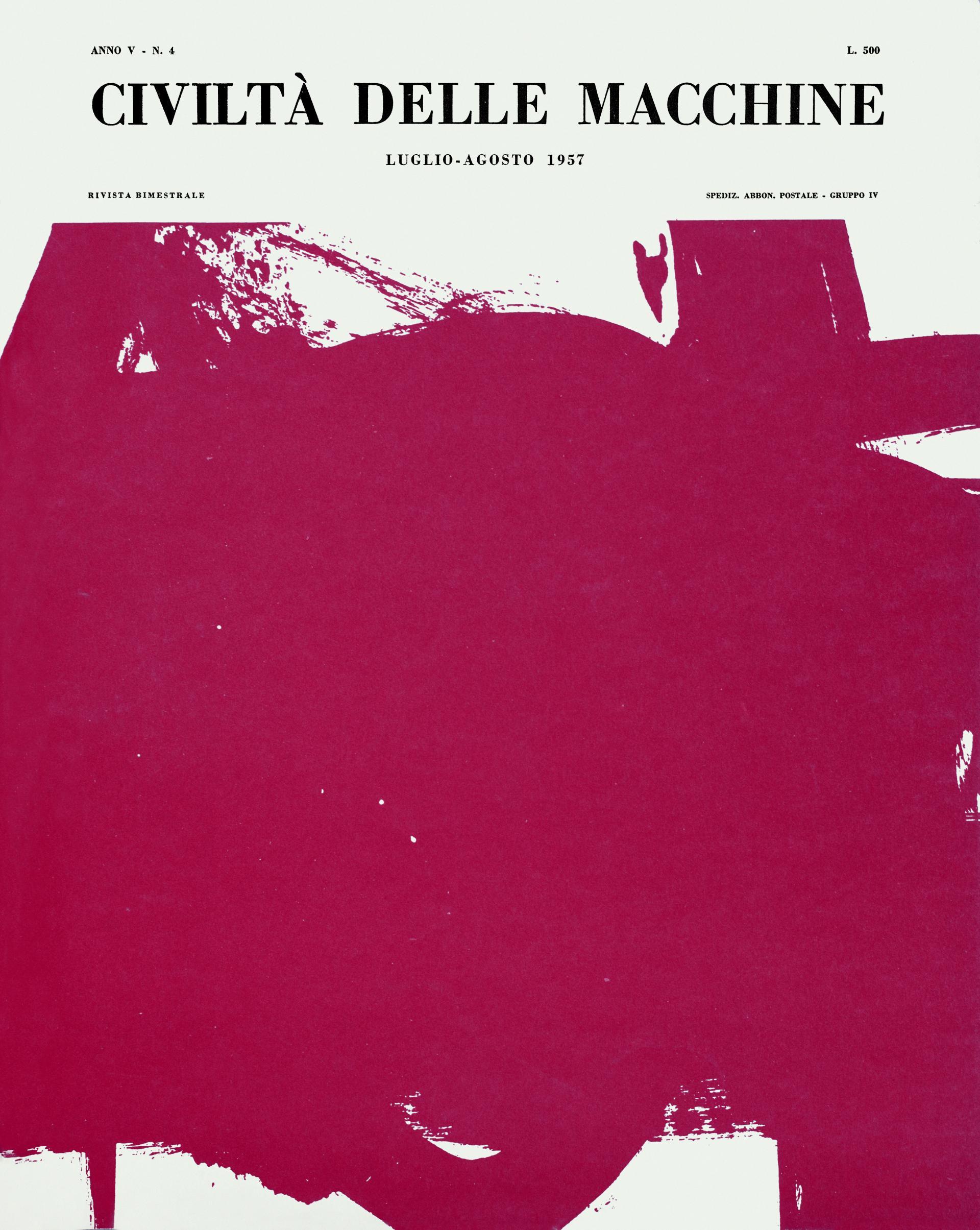

La copertina del numero estivo del 1957 inquadra, fino all’irriconoscibilità dell’opera, l’area centrale di un disegno di Franz Kline. Nei primi mesi del 1958, la Galleria La Tartaruga di Plinio De Martiis avrebbe presentato la prima personale dell’artista statunitense in Europa. La notorietà di Kline a Roma si doveva al viaggio a New York di Toti Scialoja nel 1956, fondamentale per il ponte che contribuirà a gettare tra le due città. Già nell’estate del ’57, dunque, la violenza lirica della gestualità nero su bianco di Kline dilagava sulla copertina di “Civiltà delle Macchine”, segnando una breccia nel gusto corrente, in quegli anni e mesi, di molte, intense, incalzanti evoluzioni successive. Ma l’anno prima, in Finmeccanica, le divergenze con intenti e metodi della presidenza IRI avevano portato Luraghi alle dimissioni. Convintosi di una mutazione degli ideali aziendali, Sinisgalli, al secondo numero del 1958, decise di lasciare la direzione della rivista. Gli subentrò Francesco Flores d’Arcais junior, che la resse a lungo, fino alla chiusura nel 1979, per essere poi partecipe di un tentativo di ripresa, nel 1983, come “Nuova Civiltà delle Macchine”.

È sufficientemente riconosciuto – e riconoscibile – come i primi numeri della direzione d’Arcais volessero proseguire la fisionomia originaria di “Civiltà delle Macchine”, ma erano i contesti, soprattutto artistico culturali, a essere mutati, rispetto all’ideale del loro inserimento nel processo produttivo quali modelli strutturali, qualificanti e umanizzanti. Con il passare dei bimestri, “Civiltà delle Macchine” si distinguerà per essere una rivista molto bella, per scelte iconiche, configurazione grafica e qualità di stampa. Le copertine mostreranno vivacità e varietà di scelte, ma saranno sempre più riproduttive di opere artistiche. A quel punto, l’arte, nella individualità delle sue espressioni, fodera della propria qualità di confezione i contenuti interni del fascicolo. Ma questi, nella loro pertinenza informativa o problematica, conservano l’aderenza al proprio autonomo dominio. Periodicamente, la copertina esibisce un’affinità tra sembianze stilistiche dell’arte e apparenze esteriori della scienza e della tecnologia. D’Arcais, invitando gli artisti a interpretare con il segno le parole di campi eteronomi, persegue una equivalenza. Una condizione che rinnova il classico “paragone” tra le arti, precedente quella scissione tra scienza e arte che, all’inizio del secolo XVII, aveva costituito la premessa dell’era moderna. La rivista non chiede più obbligatoriamente e preliminarmente una crisi delle categorie tradizionali e un travalico dei relativi confini, fidando che la forma possa inventare processi unitari, tra poesia, matematica e meccanica, funzionali alla produzione. Sinisgalli ricercava qualcosa di più radicale: quell’osmosi, che un fisico, quanto un filologo classico, avrebbero potuto chiamare “coalescenza”, tra i saperi. Un ideale di impronta Bauhaus, questo, che alla visionarietà di Olivetti e alle esperienze industriali che nei primi anni Cinquanta vi si ispiravano, imprimeva la passione, lirica e civile, del poeta, sullo sfondo del grande tema marxista dell’alienazione.

Ma la mutazione della rivista con la direzione d’Arcais non è effetto di volontà individuale e arbitraria. Le cause sono sì intrinseche alle variabilità nel contesto industriale, ma soprattutto allo sviluppo dell’arte dalla seconda metà degli anni Cinquanta in avanti. Fino dal primo numero di “Civiltà delle Macchine” la fiducia negli effetti umanizzanti dell’immissione del valore estetico entro i processi della tecnologia e della produzione è carica di interrogativi. Tutt’altro che ingenua o inconsapevole, è la forma, nel linguaggio individuale degli artisti, ad articolare di dubbi e obiezioni l’utopia olivettiana, fino a destrutturarla dall’interno. Questa dinamica critica dell’arte, che si fa sempre più complessa nel tempo, è assai più significativa e rilevante delle divergenze interne all’industria o alla politica. È l’arte stessa a non accettare di essere organica: per intrinseca natura non avrebbe potuto esserlo, né rispetto all’industria, ma neppure a programmi estetici che fossero vincolanti o imposti. Tra correnti artistiche in continua evoluzione, “Civiltà delle Macchine” tiene il punto delle proprie ragioni istitutive. Evitando la tentazione dell’attualità, che sarebbe stata incongrua rispetto alle tematiche proprie della rivista, esclude tendenze intrinsecamente estranee e, con una certa riconoscibile costanza, vi oppone scelte orientate piuttosto verso artisti considerabili visivamente affini alle tematiche originarie.

Con il tempo, nel campo industriale, l’esigenza di un valore estetico del prodotto, la ricerca di una sua originalità creativa, progrediscono sufficientemente da divenire strutturali e intrinseci al sistema produttivo. Si precisano in termini funzionali, nelle specifiche metodiche del disegno industriale. Dalla fine degli anni Cinquanta il design diviene infatti un elemento indiscutibile della prassi industriale, comunque venga risolto in ogni singola realtà produttiva. Quando questa ricerca non si verificasse efficacemente, sarebbe per intenzionale trascuratezza, strumentalità economicistica, ovvero per arretratezza culturale. L’esigenza estetica è ormai comunemente acquisita dalla programmazione industriale. Quanto al problema filosofico, sociale e politico, dell’effetto massificante e alienante delle stereotipie, dalla fine degli anni Cinquanta, con il riconoscimento, in USA, dell’arte pop, esso riceve un’evoluzione di significati che lo trasforma radicalmente. I seguaci dell’astrattismo, nell’arte italiana, dalle correnti più costruttiviste a quelle più espressive, dell’informale o del gesto, ne furono come travolti e un certo loro primato nel rapporto verso il mondo produttivo entrò in crisi.

La pop art, con i modi inediti della propria critica all’industrializzazione e alla serialità, attraverso la paradossale esaltazione del prodotto e del comportamento massificati, era arrivata in Europa nel giugno 1964, alla Biennale di Venezia.

Lì, gli Stati Uniti avevano programmaticamente proiettato sul mondo dell’arte il nuovo fenomeno, che l’anno prima aveva conosciuto la sua affermazione a Washington, con la mostra “The Popular Image Exhibition”. La sua presentazione internazionale, tramite la partecipazione americana alla Biennale, fu subito percepita come iniziativa quasi governativa: una strategia egemonico culturale. Come se gli Stati Uniti volessero dichiarare chiusa la stagione dell’espressionismo astratto, con i suoi debiti verso l’Europa, sostenendo un’arte che, nella libertà linguistica di ogni singolo artista, costituisse un nuovo immaginario, dalla genesi autoctona e dalla bruciante contemporaneità. Toccò dunque a Venezia, per la sua rilevanza espositiva internazionale, allora priva di competizioni, l’opera di irradiarne gli effetti. Nel 1964, l’impatto del Padiglione americano, organizzato dal curatore del Jewish Museum Alan Solomon, con l’appoggio della potente coppia di galleristi Leo Castelli e Ileana Sonnabend, fu enorme, anche per la scelta allora del tutto inedita di una seconda sede fuori dai Giardini, nella chiesa di San Gregorio a Dorsoduro, vicino al Consolato USA. La presentazione degli artisti americani più traumaticamente innovativi del momento (erano organizzati in due gruppi, l’uno definito “Quattro Pittori Germinali”, comprendente Morris Louis, Kenneth Noland, Robert Rauschenberg, Jasper Jones; l’altro semplicemente “Quattro Artisti Più Giovani”: John Chamberlain, Claes Oldenburg, Jim Dine e Frank Stella) provocò polemiche eccezionali, così come l’assegnazione a Rauschenberg del neoistituito premio internazionale riservato ad artisti stranieri. La pubblicistica tradizionale risultò prevedibilmente reazionaria e retriva; vi furono autorevoli eccezioni critiche, come quelle di Pierre Restany, Marisa Volpi o Dario Micacchi, ma anche Guido Piovene e Giovanni Marchiori fecero sentire la loro voce di osservatori illuminati, benché dalle proprie diverse fisionomie critiche.

Le reazioni degli artisti italiani più progressisti furono invece di interesse e consapevolezza del problema posto dai colleghi americani. Per molti di loro la pittura pop significava un ritorno della figura, nelle forme aggressive e travolgenti dell’icona dell’oggetto o dell’inserimento dei materiali della vita moderna nella loro concretezza tridimensionale. Ne percepirono il modo oltraggiosamente diretto come un’elusione delle problematiche di trasformazione del prodotto di massa, trattate dalle estetiche costruttiviste. Argan conservò la sua contrarietà concettuale nel modo intelligente che lo contraddistingueva: assieme a Palma Bucarelli manifestò apprezzamento per la vivacità innovativa portata dalla pop americana, ma era un modo di limitarne l’effetto a una esteriore superficialità, vedendo in realtà nel fenomeno una strutturale inconsistenza ideologica e conseguente sostanziale incapacità di trasformare il sistema. Ne derivò un rinnovato impegno delle correnti artistiche impegnate nell’ideale di una funzione sociale dell’arte, umanizzante il capitale.

Al momento, a “Civiltà delle Macchine” sfuggì la novità del fenomeno. Sul numero di agosto del 1964 la recensione della Biennale, tra le periodiche “Rassegne di attualità”, non si differenziò dalle reazioni più tradizionalistiche e di retroguardia. Sicuramente non coglieva la radice della divergenza della pop art dall’ispirazione della rivista, né il contrasto tra l’esaltazione del soggettivismo individuale, insita nell’utilizzazione ironica e paradossale del consumismo e l’ideale utopico di trasformazione interna della struttura produttiva capitalistica, perseguito tramite il confronto tra arte, scienze e tecnologie. Più attenta a questa ispirazione sarà, circa un anno dopo, nel numero di ottobre 1965, Giuliana Zavadini, recensendo il primo convegno di Verrucchio, “Comunicabilità del messaggio estetico”. Era un’iniziativa fortemente voluta da Argan che riproponeva un dialogo tra artisti, critici, studiosi d’arte sulla condizione attuale del problema, alla luce degli ultimi fenomeni dell’arte e della società. Era un tentativo di reagire all’individualismo portato dalla pop americana, alla concentrazione parodistica sul comportamento consumistico, per rilanciare una ricerca di sintesi, finalizzata a recuperare il valore estetico come struttura della comunicazione dell’arte e ristabilire una sua necessità nella coscienza dell’uomo contemporaneo. Anche la successiva Biennale, del 1966, indagando le correnti dell’arte cinetica e programmatica, portava a sua volta la ricerca in una direzione alternativa e critica della cultura pop. Ne derivò un giudizio limitativo, di accettazione remissiva dei modi del capitalismo, anche da parte dell’ultima generazione d’avanguardia italiana, da Schifano ad Angeli e Festa e Ceroli o Rotella, così come Mauri o Pistoletto o Paolini, che dell’iconismo americano erodevano dall’interno i possibili profili di disimpegno. Accadde a quel punto che un certo astrattismo dal nuovo rigore si distinguesse sempre più dal sensismo dell’informale, concentrando la ricerca sul linguaggio, sul segno e sulle problematiche della riproducibilità dell’immagine, derivandovi un impegno nella funzione sociale e educativa dell’arte, opposta alla pop, alle estetiche negative e concettualiste dell’autoreferenzialità dell’arte. Argan appoggiava particolarmente queste tendenze, come una rinnovata versione di costruttivismo, sviluppando e promuovendo soprattutto le implicazioni del multiplo e della stampa da matrice. Era una linea che prendendo origine dal costruttivismo degli anni Trenta, perseguì una propria tenuta appartata ma tenace, che prosegue tuttora, nello specifico ambito della stampa. Proprio per strutturare questa linea, a metà anni Settanta, Argan impegnò la sua influenza intellettuale affinché il neoistituito ministero per i Beni culturali e ambientali costituisse una specifica struttura di elaborazione critica e tecnica: l’Istituto nazionale per la grafica, nato dalla trasformazione dell’antica Calcografia papale. Le copertine di “Civiltà delle Macchine” si accostarono piuttosto a questo orientamento, diventandone una sorta di vetrina bimensile. Non solo con gli artisti più coinvolti in questo genere di ricerca, come Perilli o Dorazio, ma anche fungendo da occasione, per altri, come Capogrossi, Consagra, Mastroianni, Arnaldo Pomodoro o Franchina, di provarsi con un’applicazione calcografica del loro astrattismo. Estremamente significativo, oggi, che il luogo cui Francesco Flores d’Arcais ha voluto lasciare le matrici delle copertine di “Civiltà delle Macchine”, sia proprio la Calcografia dell’odierno Istituto centrale per la grafica e che le sue collezioni si possano fregiare dell’eccezionale patrimonio di prove di stampa e delle testimonianze della sapienza tecnica di Renzo Romero, celebre e grande stampatore cui d’Arcais affidava la responsabilità della stampa delle copertine di “Civiltà delle Macchine”.

Dunque, nei decenni intercorsi, non solo l’industria, ma l’arte e i reciproci rapporti erano completamente cambiati. A settant’anni di distanza, per quella rilevanza di significato e di necessità che il procedere del tempo imprime alle vicende umane, ogni numero di “Civiltà delle Macchine” rivela la necessità di una rilettura attuale, prossima all’urgenza. Densità e intensità, caratteri che imprimono intenzionalmente di sé i primi anni, in ogni componente della rivista, dalla selezione degli argomenti all’individuazione di problemi, alla grafica di testi e figurazione, l’orchestrazione cioè del bianco e nero, tra scrittura, immagini, riproduzioni fotografiche e inserti del colore, risultano oggi in sé di una sorprendente pregnanza di contenuto linguistico. Così, la loro evoluzione nei decenni, oltre ovviamente alla rilevanza degli autori, sempre di una qualità da renderli imprescindibili. Poiché ogni anniversario richiede di essere assunto nei modi di un ragionato auspicio rispetto all’oggi, raggiungere la diffusa accessibilità dell’intera serie sembrerebbe una iniziativa rilevante, in un paese dalla grave carenza di divulgazione digitale del proprio patrimonio storico documentario. Evitando un eccesso di storicizzazione o interpretazione semiotica, ma tornando a guardare la complessità dell’evoluzione del paese con quella duttilità che ogni fascicolo di “Civiltà delle Macchine” consente, attraverso ambiti e temi e modi di comunicazione tra i più importanti, ma costantemente trascurati e disertati dal gusto culturale del paese e dalle sue preferenze retrospettive. Parrebbe utile, soprattutto considerando l’odierna labilità della fiducia nel progresso, tanto più irrazionale quanto maggiore è la dipendenza dalle sue opportunità.

Sarebbe salutare anche nei confronti di arte e cultura, perché riproporrebbe quell’ordine di necessità che gli intenti fondativi di “Civiltà delle Macchine” auspicavano analogo a quello della scienza e che invece risulta appannato dal confinamento della fruizione artistica e culturale negli ambiti opzionali dell’evasione. Basterebbe tornare a guardare il fascicolo del gennaio 1953, precisamente quello di settanta anni fa, per trovare due chiavi di assoluta validità: la lettera di Ungaretti, carica di interrogativi di assai cruciale e circostanziata umanità, cui risponde auspicando «forza morale!», per affrontare i problemi legati all’aspirazione umana di giustizia e libertà; il ragionamento di Argan che, evocando Munford, concretizza l’urgenza che l’uomo conservi il comando sulla tecnologia, riconoscendovi un problema di spazio sociale e quindi di città. Che queste due questioni e i relativi valori vengano rinnovati alla coscienza contemporanea dall’ambito pratico della civiltà che origina dalla macchina, è il migliore auspicio che un anniversario possa produrre.

Leggi anche

"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley

Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.

5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua

Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.

Ambivalenza o equivalenza

Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.

Astronavi sulle spighe

Peppino Caldarola – già redattore presso il catalogo Laterza, due volte a capo de “l’Unità”, direttore di “Civiltà delle Macchine” – è stato un comunista.