Senza fonti. L’Italia in 160 anni

Anche per l’Italia, come per il resto dei paesi avanzati, l’età dei combustibili fossili ha rappresentato la fase di maggiore aumento del reddito, del benessere e della mobilità.

Oggi la sfida è di preservare tale benessere sviluppando fonti a minore emissione di carbonio. Un paradigma energetico è tuttavia l’esito di sovrapposizioni e combinazioni storiche di fattori diversi (dotazione di risorse, tecnologie, abitudini di consumo, scelte economiche e politiche, dinamiche geopolitiche) di cui è utile essere consapevoli per rendere più meditato il dibattito. Avviatasi alla fine dell’Ottocento, la transizione italiana ai combustibili fossili (carbone e idrocarburi) impiegò quasi un secolo per essere portata a compimento. Nel 1861, al momento dell’Unificazione, i consumi di carbon fossile rappresentavano il 7,5% dei consumi di energia (a tale data erano il 90% in Inghilterra), ma erano già passati a oltre il 40% alla vigilia della prima guerra mondiale, quando il petrolio ne rappresentava meno del 2%.

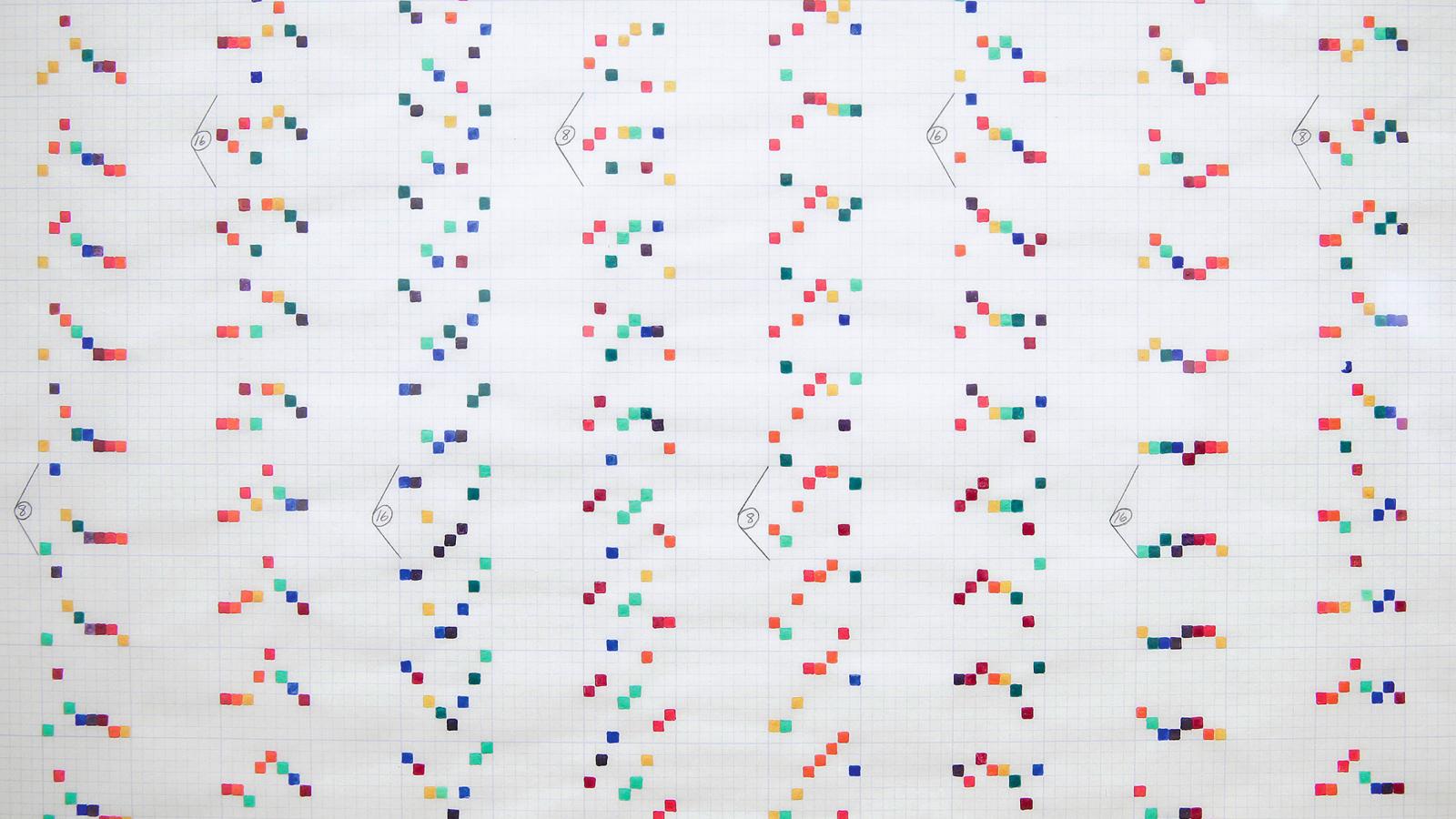

Oltre a essere fenomeni lunghi, le transizioni energetiche non procedono tanto per sostituzione di una fonte all’altra, quanto per accumulazione e trasformazione dei loro usi relativi. All’indomani della seconda guerra mondiale, in Italia il legno costituiva ancora il principale combustibile per il riscaldamento domestico e l’energia idroelettrica la principale fonte di produzione di elettricità. In termini assoluti, il consumo di petrolio in Italia ha cominciato a superare quello del carbone a metà degli anni Cinquanta e ha superato l’idroelettrico come fonte di energia elettrica alla fine degli anni Sessanta. Ma il consumo di carbone ha ripreso ad aumentare negli anni Settanta delle crisi petrolifere e di nuovo nei primi anni Duemila; ancora nel 2013 contribuiva per il 18% alla produzione italiana di energia elettrica. A sua volta, il gas ha superato il consumo di carbone a metà degli anni Settanta e quello di petrolio alla fine degli anni Novanta. Oggi gas e petrolio rappresentano il 47% dei consumi italiani di energia, il carbone il 5%, l’idroelettrica il 16%, le altre rinnovabili il 22%, e l’importazione diretta di elettricità da altri paesi il 10%. Rispetto al momento dell’Unificazione, i consumi di energia sono amentati di sedici volte.

Dietro questi dati c’è la storia della trasformazione dell’Italia in una moderna società industriale e della sua collocazione nella geopolitica dell’energia, una storia caratterizzata da una singolare combinazione di povertà di risorse e scelte politiche, e al tempo stesso da una sostanziale assenza della questione energetica dal discorso pubblico. Oggi si tratta di un tema ricorrente e insistente; ma con pochissime eccezioni (qualche passaggio negli anni della nazionalizzazione dell’energia elettrica o durante le crisi petrolifere) sarebbe difficile trovare un discorso programmatico di un presidente del Consiglio italiano che anche solo nomini il termine energia: bisogna forse risalire al Giolitti del giugno 1920, dopo una guerra che era stata la prima guerra industriale di massa (una “guerra di materie prime”, la definì Turati) e che aveva posto in primo piano le questioni dello sviluppo scientifico e tecnologico e delle fonti energetiche, non solo per la modernizzazione del paese ma anche per la sua sicurezza militare. La stessa storiografia ha rispecchiato la scarsa consapevolezza verso tale tema, che è semplicemente ignorato nelle storie d’Italia e in quelle dell’Italia repubblicana. Si tratta di un’assenza tanto più vistosa per un paese povero come il nostro («il più povero tra i più grandi paesi», scriveva nel 1905 Francesco Saverio Nitti ne “La conquista della forza”), per il quale le importazioni di materie prime energetiche hanno sempre costituito la voce più gravosa della bilancia dei pagamenti e il costo dell’energia una delle maggiori preoccupazioni dell’industria, che sono state anche all’origine di scelte di specializzazione produttiva: agli inizi del Novecento il carbone costava cinque volte il carbone inglese e tre volte quello tedesco. Ancora oggi, la bolletta elettrica è mediamente superiore del 37% rispetto agli altri paesi europei con i quali le nostre industrie competono, ed è il doppio di quella francese.

(Copertina) Modena, Luigi Ghirri, 1973. (Sopra) Ostiglia, Luigi Ghirri, 1985-89

Per l’Italia, la gestione di un regime energetico moderno ha dunque dovuto confrontarsi, intanto, con l’avvio nell’Ottocento di una industrializzazione, come è stato scritto, «senza carbone nell’età del vapore», quindi dipendente dalle importazioni, prima dalla Francia poi prevalentemente dal Regno Unito – «l’emancipazione dal carbone di Cardiff» è quanto auspicava il Turati di “Rifare l’Italia!”. Nei decenni a cavallo del secolo, la grande risorsa italiana fu la forza motrice dell’acqua: ancora nel 1877 i mulini producevano il 31% dell’energia disponibile per le attività industriali e l’acqua costituì infatti un importante fattore di localizzazione dell’industria (per esempio quella tessile nel Nord-Ovest del paese). E poi lo sviluppo del “carbone bianco”, l’energia idroelettrica, della quale l’Italia colse velocemente l’opportunità e raggiunse anche una posizione di avanguardia sul piano tecnologico-industriale: già nel 1914 l’idroelettrico provvedeva al 74% dell’energia dell’industria manifatturiera e negli anni Trenta copriva oltre il 90% della produzione totale di energia elettrica.

Quando agli inizi del Novecento si cominciò a sviluppare un mercato internazionale del petrolio, per i paesi europei si avviava un’inedita condizione di dipendenza geopolitica, mentre gli Stati Uniti e la Russia zarista emergevano tra i maggiori produttori mondiali. Il Regno Unito cominciò a costruire una propria sfera d’influenza petrolifera prima in Persia poi nei territori dell’ex impero ottomano, dove il petrolio veniva trovato a metà degli anni Venti nell’Iraq sotto mandato inglese. In questo quadro, la prospettiva di “scarbonizzare” l’Italia e “petrolizzarla”, come nel 1920 proponeva Mario Cermenati, direttore de “La miniera italiana”, si configurava come un progetto di modernizzazione che avrebbe richiesto, da una parte, una trasformazione della mano pubblica e della sua identità regolatoria, dall’altra una nuova visione e nuovi strumenti di politica estera. Tuttavia, esclusa dagli accordi segreti di Sanremo del 1920 in virtù dei quali inglesi e francesi avevano stabilito il nuovo ordine petrolifero in Medio Oriente, l’Italia era anche priva – scriveva Cesare Alimenti, uno dei primi esperti italiani di petrolio, autore negli anni Trenta di libri oggi dimenticati – di «menti lungimiranti ai posti di governo» e di «tecnici e studiosi specialisti in materia, che potessero dare utili suggerimenti», oltre che di «organismi commerciali e industriali a carattere nazionale che potessero fare sentire il loro peso». All’Italia non restava che ritagliarsi opportunità in spazi diplomatici innovativi, come la neonata Unione Sovietica, con la quale fin dal 1922 veniva avviata quella che diventerà una lunga tradizione di scambi di «tecnologie contro petrolio». La moderna tecnocrazia di settore auspicata da Alimenti si cominciò invece a formare in seguito alla nascita dell’Agip nel 1926 e fece parte di quella stagione di costruzione di una mano pubblica strategica nei settori portanti dell’economia, caratterizzata dalla creazione dell’IRI nel 1933, che poi sarebbe continuata nel secondo dopoguerra.

Con la fine della seconda guerra mondiale e l’avvio del boom economico occidentale cambiavano nuovamente la collocazione dell’Italia nella geopolitica dell’energia e il ruolo dello Stato nel settore. Gli impianti idroelettrici furono esclusi dai finanziamenti del piano Marshall e fu favorita invece la produzione termoelettrica alimentata a olio combustibile (il cui consumo quintuplicava tra il 1955 e il 1967). L’Italia fu tra le protagoniste del boom e i suoi consumi di energia quadruplicarono tra il 1958 e il 1970 (e quelli pro capite aumentarono di sei volte) e furono largamente coperti dal petrolio, anche in virtù dell’avvio della motorizzazione di massa e della conseguente domanda di benzina. Mentre i metanodotti della Snam indirizzavano il metano della valle Padana verso l’industria settentrionale, alla ricerca di spazi non monopolizzati dalle “sette sorelle” l’Eni di Mattei, fondato nel 1953, sarà la prima impresa europea a rompere la logica della cortina di ferro e concludere un accordo con i sovietici, sfidando l’ordine energetico americano della guerra fredda e portando l’Eni a essere riconosciuto come pari tra le grandi imprese petrolifere mondiali. Inoltre, la collocazione geografica rendeva l’Italia lo scalo privilegiato nelle rotte tra il Medio Oriente e l’Europa, come documentò il giovane Bernardo Bertolucci ne “La via del petrolio”, il tecno-film commissionatogli dall’Eni nel 1966 che seguiva il petrolio dalle montagne dell’Iran attraverso il canale di Suez fino al porto di Genova e alla raffineria tedesca di Ingolstadt. Tale collocazione geografica favorì lo sviluppo massiccio della capacità italiana di raffinazione, una scelta di politica industriale che, da un lato, consentirà prezzi più bassi nel mercato interno per i derivati e una minore pressione sulla bilancia dei pagamenti, dall’altro finirà per generare un eccesso di capacità produttiva già alla fine degli anni Sessanta ed effetti ecologici spesso devastanti destinati a rimanere nel lungo periodo, oltre che ulteriore dipendenza dalla produzione termoelettrica.

Bitonto, Luigi Ghirri, 1990

Nel 1963 l’energia idroelettrica rappresentava ancora il 65% della produzione di elettricità, ma era ormai ai limiti fisici di espansione per sostenere il miracolo economico, e mentre l’Italia veniva massicciamente “petrolizzata”, per riprendere il neologismo di Cermenati, le opportunità offerte dalla nascente energia nucleare venivano colte proprio da quella tecnocrazia nittiana che si era formata negli anni dell’ultimo fascismo. Francesco Giordani, già responsabile della chimica dell’IRI negli anni Trenta poi presidente del CNR, e il giovane Felice Ippolito, ingegnere geologo che aveva svolto i primi studi sull’uranio in Italia, nel 1952 diventavano l’anima del CNRN (Comitato nazionale ricerche nucleari), dal 1960 CNEN (Comitato nazionale energia nucleare). Il Comitato concepì l’ingresso nel nucleare come prospettiva strategica di diversificazione energetica e come progetto di politica industriale, e coordinò sia la ricerca di base sia l’ingresso nel settore di imprese italiane pubbliche e private, dalla Fiat all’Ansaldo. Rapidamente sviluppatosi con la costruzione di tre prime centrali nucleari, che facevano dell’Italia nel 1965 il terzo produttore mondiale di energia elettronucleare, il progetto nucleare finirà rapidamente ostaggio di lotte politiche interne negli anni del centrosinistra e della nazionalizzazione dell’energia elettrica. La concorrenza esercitata dai bassi costi del petrolio; le strategie dell’Enel, che non credette mai alla scelta nucleare; e il caso Ippolito, che in quelle lotte politiche interne ebbe la sua genesi, fecero sprofondare il CNEN in una lunga crisi e portarono al sostanziale rallentamento del programma nucleare.

La diversificazione delle fonti si indirizzò piuttosto verso il gas, il cui consumo crebbe in modo esponenziale negli anni Ottanta, e tanto più dopo il referendum sul nucleare del 1987, che provocò la chiusura delle quattro centrali in funzione e di una quinta in via di costruzione, apparentemente sull’onda emotiva dell’incidente di Chernobyl del 1986, ma che sanciva in pratica una scelta già da tempo adottata nei fatti. Le raccomandazioni in senso contrario da parte di tutti i tecnici e gli esperti che si radunarono nella Conferenza nazionale sull’energia del 1987 furono ignorate dai decisori politici dell’epoca, in una fase di grandi trasformazioni economiche (le privatizzazioni) e politiche, stretta tra la fine della guerra fredda e il crollo del sistema partitico della prima Repubblica. L’Italia metanizzata diventava così largamente dipendente da due grandi fornitori, Russia e Algeria. Contrariamente all’opinione corrente, tuttavia, il nucleare non è finito in Italia con la fine della produzione di potenza. In realtà, l’industria nucleare italiana dopo una serie di ristrutturazioni ha continuato a sviluppare competenze tecnologiche e capitale umano, e rispondendo soprattutto alla domanda estera partecipa a partnership internazionali ed è attiva nel nuovo settore industriale del decommissioning e in quello della fusione.

L’Italia è stata l’unico, tra i più grandi paesi, a essersi industrializzata pur essendo del tutto priva di materie prime energetiche.

Nei suoi 160 anni di storia unitaria, ha perciò sperimentato una varietà di strade per ridurre il peso prima del carbone, poi del petrolio, oggi del gas, provenienti dall’estero; ha ottenuto primati dapprima nella più antica delle energie rinnovabili, l’idroelettrica, poi nella precoce sperimentazione del nucleare; si è posta come un attore di peso nel mercato petrolifero internazionale. In particolare, ha mostrato di possedere saperi tecnici e scientifici e capacità imprenditoriali, pubbliche e private, e anche una certa ricorrente inventiva diplomatica, tali da compensare la povertà di fonti di energia e una posizione certamente svantaggiata sui mercati mondiali rispetto a più potenti e agguerriti concorrenti. Tuttavia, l’Italia è anche, tra i più grandi paesi, quello che negli ultimi trent’anni ha maggiormente aumentato la sua dipendenza energetica dall’estero. Le ricorrenti incertezze delle scelte politiche e la mancanza di visioni strategiche hanno continuato a pesare su una lunga e a tratti oscillante transizione. La stessa opinione pubblica, poco informata e coinvolta solo in momenti di penuria (come durante le crisi petrolifere) o di prezzi elevati (come in questi mesi di crisi dei mercati del gas) o di scelte che avrebbero richiesto una riflessione più articolata (come ai tempi del referendum sul nucleare), ha mostrato scarsa fiducia nelle istituzioni, che molti studi hanno dimostrato essere invece la componente fondamentale di un’equilibrata politica energetica.

Leggi anche

"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley

Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.

150 anni di Marconi: il primo imprenditore globale dell’innovazione

Elettra Marconi racconta il padre e la nave laboratorio che porta il suo nome: a bordo dello yacht Elettra l’inventore della radio ha girato il mondo compiendo straordinari esperimenti

5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua

Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.

Ambivalenza o equivalenza

Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.