Il futuro in un anniversario

Settant’anni fa nasceva “Civiltà delle Macchine”.

Il primo numero aveva una copertina leonardesca e si apriva con una lettera-editoriale di Giuseppe Ungaretti, che della rivista era il nume tutelare e lo sarebbe rimasto fino alla sua scomparsa. Poesia, genio matematico (nelle sue applicazioni) e creatività artistica (nelle sue applicazioni) costituivano i lati del triangolo che doveva sezionare la realtà e darne chiavi interpretative. Così accadde nei primi ventisei anni di vita della pubblicazione. Poi per complesse ragioni in cui ebbe un’influenza il declinante peso dell’IRI nel sistema industrial-economico-finanziario italiano la rivista chiuse nel 1979. Per i successivi quarant’anni le sopravvisse un’aura mitica – della cui origine tra poco. Riaprì sotto l’impulso di Gianni De Gennaro e Alessandro Profumo nel 2019, sotto la direzione di Peppino Caldarola. Chi scrive è il quinto direttore della testata. In questo numero raccontiamo la storia della rivista, in un anniversario che arriva dopo una vita editoriale a lungo interrotta; e proviamo anche a riflettere su come attualizzare la funzione delle origini.

C’è un aspetto della storia di “Civiltà delle Macchine” che desta curiosità in chi se ne occupa. Perché ha avuto così tanta influenza sull’immaginario di un pezzo della cultura italiana, soprattutto riguardo alla parte iniziale della sua esistenza? Schematicamente per tre ragioni. Innanzitutto per il momento in cui nasce, gli anni Cinquanta. In generale sottovalutati da un conformismo delle classificazioni con cui scandiamo il tempo, furono gli anni in cui l’Italia gettò i semi del benessere e di una modernità che forse non fu mai più moderna di allora e che rendeva compatibili le ragioni dello sviluppo economico, del progresso sociale e del tentativo di colmare le molte diseguaglianze con i tratti della specificità italiana: il patrimonio di bellezza, il talento come ingrediente del carattere nazionale, l’irrequietezza antropologica delle persone – riflessa questa irrequietezza nella prima, precoce, crisi del sistema dei partiti. Un decennio fondativo e complesso che si chiuse con la celebrazione un po’ stereotipata di una vita dolce, poi attribuita estensivamente ed erroneamente al decennio successivo, il quale decennio così dolce non fu.

La seconda ragione investe il contesto in cui si sviluppò la vita economica italiana. Il ruolo delle grandi imprese e il fortunato connubio con la cultura, che fu incoraggiato da quelle stesse imprese. Lo fecero le banche, le industrie manifatturiere, quelle tradizionali e quelle più innovative (si veda l’articolo di Giuseppe Lupo e il colloquio tra Fabiano Fabiani e Alessandro Profumo). “Civiltà delle Macchine” nacque in una impresa emblematica, la subholding industriale dell’IRI, la Finmeccanica, guidata da Giuseppe Luraghi. Emblematica per il ruolo che ebbe in quegli anni di ricostruzione e salvataggio dell’apparato industriale italiano colpito dalla guerra, e per le caratteristiche del capo azienda. Luraghi fu un manager umanista, tecnico e generalista.

In questo contesto contò il genio del fondatore della rivista Leonardo Sinisgalli, qui raccontato da Stefano Bartezzaghi, scelto da Luraghi perché insieme avevano già lavorato in Pirelli – la terza gamba dello sviluppo automobilistico italiano, con Fiat ed Eni – e insieme avevano fondato la rivista della Pirelli. Sinisgalli fu dunque il terzo e decisivo fattore del successo di “Civiltà delle Macchine”. Talentuoso, eclettico, multidisciplinare, poeta, ingegnere, pubblicitario, abile promotore di sé stesso, nella sua postuma esistenza è ancora oggi un presenzialista degli indici dei nomi, dai ritratti di Alberto Arbasino ai “Diari” di Antonio Delfini. Sinisgalli fu la rivista e colse fino in fondo un aspetto fondativo dell’italianità. Cercò di istituzionalizzare la convivenza tra l’inclinazione generalista e umanistica del carattere nazionale e il talento ingegneristico, scientifico, tecnico coltivato da una parte delle élite. Nel prosieguo della vita di “Civiltà delle Macchine”, contò altrettanto la solidità di Francesco Flores d’Arcais, di cui pubblichiamo un ritratto intellettuale, il primo sulla sua vicenda personale, scritto da Roberto Petrini.

Entrambi cercarono di tenere insieme scienza e umanesimo, ingegneria e filosofia; ed entrambi in un singolare allineamento ebbero l’intelligenza di usare come cerniera e come forma aggiuntiva di racconto l’arte contemporanea. È complicato valutare da questo punto di vista il loro lavoro – leggerete un ricchissimo articolo di Luigi Ficacci nelle pagine seguenti. Furono dei resocontisti assennati di quello che accadeva intorno a loro e degli eccellenti arbitri del gusto, più difficile giudicare quanto fossero in grado di anticipare le tendenze dell’arte contemporanea e di intravedere le avanguardie.

~

Questa osservazione ci porta a oggi e al senso di un anniversario. È possibile attualizzare il lascito e la funzione di una storia così ricca e carnale? Se è difficile capire in anticipo dove ci porteranno l’arte, la letteratura, la tecnologia e la marcia della scienza e quale parte dell’offerta intellettuale che ci circonda lascerà un’impronta precisa del nostro tempo storico, è ragionevole immaginare che lo stesso intuito (o la sua mancanza), la stessa percezione anticipata delle cose (o la sua mancanza) renderanno arduo prevedere tutto il resto. Il nostro futuro sarà più sorprendente di quanto ci immaginiamo e in parte già esso si manifesta accelerato e affannoso: l’energia, la guerra, gli squilibri demografici globali, la crisi ambientale. Quel tanto di riflessivo che resta al mondo ipermediatizzato dovrà essere rafforzato e accessibile. Nel nostro piccolo quadrante, sullo spazio che le riviste conserveranno per sé stesse troverete un piccolo dibattito tra sei persone che le hanno fatte, le conoscono e riflettono sul loro scopo e la loro

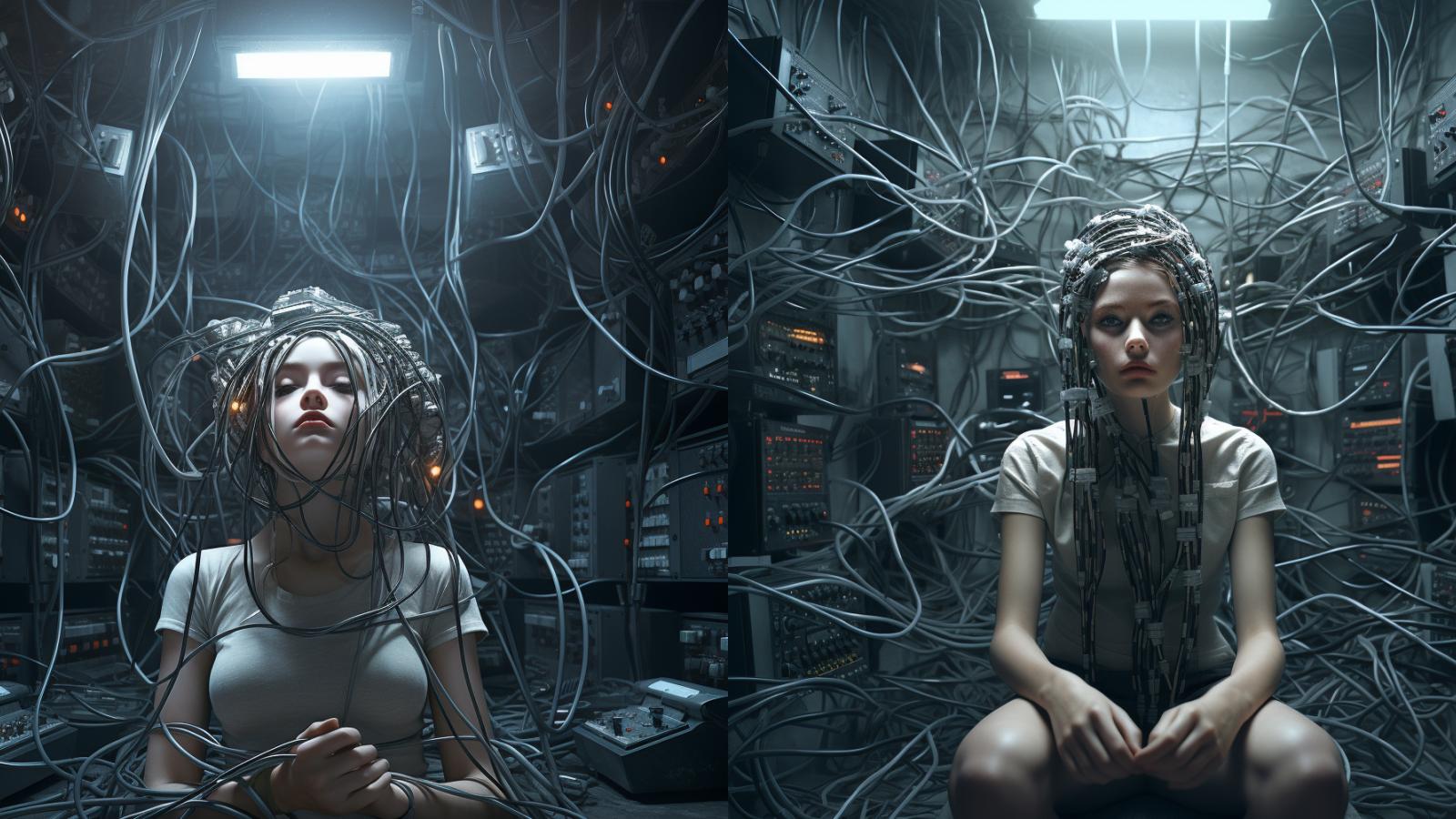

utilità (Marco Belpoliti, Dan Crowe, Éric Fottorino, Rea S. Hederman, Antonio Spadaro, Nadia Terranova). Quanto alla nostra, come leggerete nell’articolo di Luciano Violante, l’orizzonte è quello designato dall’indirizzo della Fondazione che la edita: l’umanesimo digitale, cioè l’uomo e la gigantesca macchina virtuale che lo sovrasta e che lo vorrebbe inglobare.

Non è una macchina pienamente intelligente, non è ancora autonoma, ma potrebbe diventarlo. È il terreno della nostra riflessione: quanto spazio lasciarle, come vivere insieme, accettare l’habitat che abbiamo costruito, l’infrastruttura virtuale, conservando per noi stessi una forma di emotività fisica. Il gemello digitale che viaggia accanto (a volte sopra) ognuno di noi non deve sopprimere il gemello reale. Salvare il gemello Ryan.

Mai come oggi la questione della civiltà delle macchine è stata più attuale, in tutte le sue implicazioni, culturali, economiche, antropologiche. Il fatturato globale dell’economia digitale è in crescita costante. E l’infrastruttura digitale impone dei cambiamenti anche al funzionamento della nostra intelligenza. Tra le decine di migliaia di app che soccorrono il nostro modo di vivere moderno, prendiamo come piccolo popolare esempio, l’affascinante Shazam, un riconoscitore algoritmico di musica. A volte ti dice amichevole: identificare questa combinazione di note è molto difficile. È implicito un segno di stima da parte della macchina, è difficile persino per me, sottintende. Ai tempi di Shazam è uno sforzo inutile cercare di risalire con il solo uso della memoria alla canzone, o opera o concerto cui appartenga una frase musicale, isolata, colta in un frammento pubblicitario, in una colonna sonora, in uno zapping radiofonico mentre guidiamo verso il mare. La digitalizzazione ha minato l’emotività rivelatrice della memoria musicale, il passato che si ripresenta inatteso nella scaletta di un dj. Possiamo rintracciare e ricostruire tutto e riascoltarlo per ore e ore, per sempre, a costi irrisori. Oggi per Swann, la sonata di Vinteuil e il suo soprannaturale significato di resurrezione del passato non avrebbe più senso.

Ci sono app che insistono sulle nostre capacità di invenzione. Progettare ponti, condomini, razzi interstellari. ChapGPT potrebbe persino cambiare il nostro modo di scrivere, potrebbe abolire l’intelligenza adattativa di un traduttore e la creatività di uno scrittore. Non diventeremo più stupidi, ma saremo diversi.

La mutazione antropologica, l’evoluzione del funzionamento di noi stessi sarà indirizzata dalla tecnologia. E la bellezza del cambiamento sarà affidata soltanto alla misura dell’uomo.

Leggi anche

Dove ci porta l’AI? Verso il “sorpasso”

Stando all'AI Index Report 2024 della Stanford University, il 2024 sarà un anno di rapidi progressi per l’AI generativa

La vera natura dell’odio online

Studio italiano pubblicato su "Nature", condotto su mezzo miliardo di messaggi, mette in dubbio la tossicità dei social e spiega l'origine della polarizzazione. Il tutto partendo da una strana legge formulata negli anni Novanta da un avvocato americano che in realtà voleva solo fare dell'ironia

Rivoluzione Digitale in Parlamento: L'AI entra in aula

L'intelligenza Artificiale sbarca a Montecitorio attraverso un progetto innovativo di Google Cloud per indicizzare i provvedimenti di Camera e Senato

Con Llama 3 Meta rilancia sull’AI con servizi su WhatsApp e Instagram

Zuckemberg ha lanciato l'intelligent assistant di Meta che integrerà l'intelligenza artificiale sulle sue piattaforme e rivoluzionerà le capacità di processione degli LLMs. Ma in Italia bisognerà aspettare