Quattro minuti e venti secondi

I due amanti hanno microfoni collegati al petto col nastro adesivo, così che gli altoparlanti possano amplificare il battito forsennato dei cuori e il ritmo sempre più accelerato dei respiri.

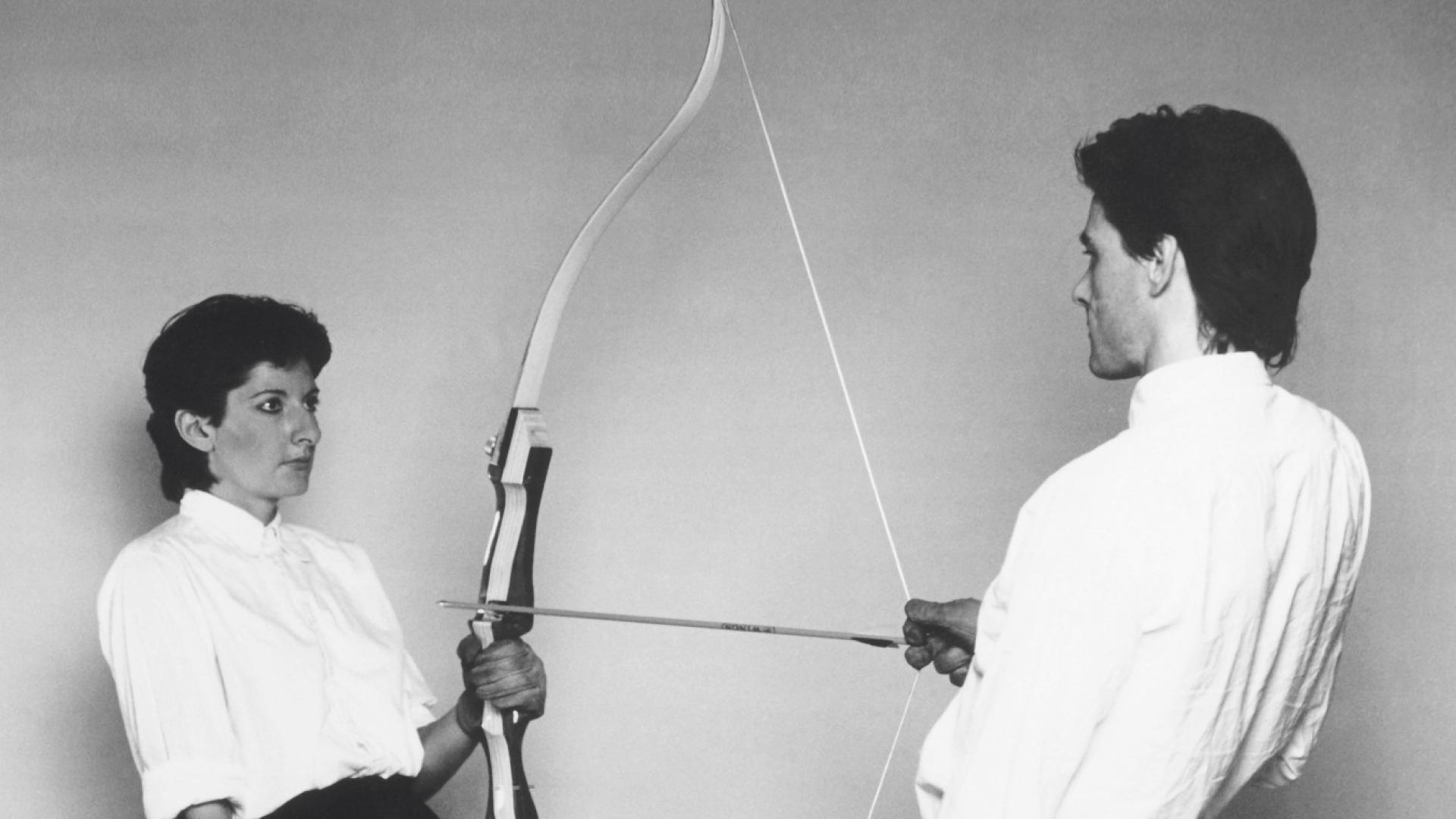

Se ne stanno aggrappati a un arco e a una freccia e si guardano negli occhi. L’arco è nelle mani di lei, la freccia tra le dita di lui. Hanno spinto indietro il peso del corpo, trovato un punto precario di equilibrio. L’arco è teso, la freccia punta dritta al cuore della donna. La resistenza dei muscoli è al limite. Devono evitare di pensare: hanno svuotato la mente e l’hanno blindata, possono farcela solo se il dubbio o l’incertezza ne restano fuori. Basterebbe un’insignificante distrazione, un fremito nelle falangi di lui, una lieve vertigine, e la freccia verrebbe scoccata, trapassando la carne e il torace della donna, e uccidendola.

Era il 1980, a Dublino. Per quattro minuti e venti secondi, un tempo che sembrava infinito, Marina Abramović e Ulay hanno trasformato in arte la fiducia più estrema, quella che annulla il dubbio e, a volte, annienta la ragione. La performance si intitolava “Rest Energy”: «È stata la cosa più difficile della mia vita», ha raccontato Marina. La più sorprendente prova del loro leggendario amore, la raffigurazione esaltante e terrificante di tutti gli amori, della dipendenza reciproca, della bellezza, dell’equilibrio e dell’armonia, che all’improvviso possono trasformarsi, diventare arma che ferisce o che uccide.

In quei quattro minuti la fiducia reciproca è stata assoluta e il loro amore eterno. Solo otto anni dopo, la vita li avrebbe dirottati altrove: avrebbero percorso la Muraglia Cinese, ognuno nella propria solitudine; sarebbero partiti dalle estremità opposte del Drago e si sarebbero incontrati a metà strada. Al novantesimo giorno di cammino, lui aveva un gran paio di baffi e un berretto da baseball. Aspettava l’arrivo di Marina in un punto particolarmente scenografico e fotogenico della Muraglia. Aveva messo incinta la sua interprete cinese e non vedeva l’ora di andarsene. Lei aveva indossato l’ultimo vestito pulito e aveva trovato il modo di truccarsi, ma appariva terribilmente stanca e infastidita. La performance si intitolava “The Lovers”, era stata concepita per celebrare il loro matrimonio. I cinesi, però, ci avevano messo un bel po’ a dare i permessi e la storia d’amore, nel frattempo, era finita. Un fotografo aveva immortalato l’arrivo. Marina piangeva: «E dai», aveva detto lui abbracciandola. «Abbiamo fatto così tanto insieme». Poi si erano detti addio.

(Copertina) Rest Energy, Ulay, Marina Abramović, 1980, video performance, ROSC’ 80, Dublino © Ulay/Marina Abramović Courtesy Marina Abramović Archives. (Sopra) Nightsea Crossing, Marina Abramović, Ulay, 1982, performance, Stedelijk Museum, Amsterdam © Marina Abramović/Ulay Courtesy Marina Abramović Archives

Si erano incontrati per la prima volta nel 1976. Lei era di Belgrado, figlia di partigiani comunisti, lui era tedesco ed era figlio di un gerarca nazista: entrambi odiavano il loro passato. Il giorno del suo ventinovesimo compleanno Marina Abramović era stata invitata dalla galleria Appel di Amsterdam. All’aeroporto, la fondatrice della galleria le aveva presentato questo artista di nome Uwe Laysiepen che le avrebbe fatto da guida. Si faceva chiamare Ulay, aveva i capelli lunghi che teneva raccolti con un bastoncino dello shanghai. Una strana coincidenza: anche Marina legava i capelli coi bastoncini dello shanghai.

Più tardi, in un ristorante turco, Ulay le aveva detto di essere nato lo stesso giorno, il 30 novembre. Per provarglielo, le aveva mostrato la piccola agenda che teneva in tasca: la pagina del 30 novembre era stata staccata. Marina aveva appoggiato sul tavolo il suo taccuino consumato: «Guarda qui», aveva detto. Anche da quello mancava la stessa pagina. I due artisti sembravano l’una lo specchio dell’altro, le opere che avevano rappresentato fino a quel momento erano ugualmente tormentate, entrambi usavano il proprio corpo con una violenza autodistruttiva da lasciare senza fiato. Insieme, dice il critico d’arte James Westcott, Abramović e Ulay si sono resi conto di poter trasformare la loro energia distruttiva, incanalandola in esperimenti relazionali che distruggono per costruire.

Poco tempo dopo il loro incontro, a Praga – a metà strada tra Amsterdam e Belgrado – prima di fare l’amore in una stanza d’albergo dell’Hotel Paris, i due artisti schiacciano i cuscini contro la radio, che è anche un microfono spia e non si può mai spegnere. Poi cominciano a elaborare idee che affrontano l’etica dei rapporti, il potere distruttivo o salvifico della fiducia, «del mettersi completamente a nudo di fronte all’altro – come dice Westcott – mostrandosi vulnerabili e senza difese e pronti anche a farsi distruggere, a farsi rovinare». Passa qualche mese, e presentano “Relation in Space”. All’apertura della Biennale di Venezia, in un deposito abbandonato della Giudecca, si posizionano a circa venti metri l’uno dall’altra. All’inizio camminano e quando si incontrano, si sfiorano, per poi tornare alla posizione di partenza. Ma la velocità aumenta, corrono, e si scontrano con una forza e una violenza che cresce. Sono completamente nudi, lo saranno quasi sempre nelle loro prime performance. Il rumore della carne che sbatte, amplificata dai microfoni, è impressionante. Sono bellissimi, si amano e si stanno facendo male. Il pubblico è sconcertato. «Eravamo innamorati – ha ricordato Abramović – gli spettatori non potevano non percepirlo. Si chiedevano: chi eravamo? Perché ci scontravamo? Nella collisione c’era ostilità? Oppure c’era amore, o pietà?».

Nightsea Crossing, Marina Abramović, Ulay, 1982, performance, Stedelijk Museum, Amsterdam © Marina Abramović/Ulay Courtesy Marina Abramović Archives

Negli anni a seguire, si fanno chiamare “The Other”, e diventano la coppia più sconvolgente della performance art. Vivono in un furgone in giro per l’Europa dove hanno sistemato un materasso di un metro e mezzo, conoscono tutte le stazioni di servizio comprese tra l’Italia, la Germania e l’Olanda, e continuano ad architettare idee scabrose o pericolose, spingendo il corpo e la mente a resistenze estreme. Diventano porte viventi alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna: i visitatori che entrano al museo devono strusciare contro i loro corpi nudi, decidere se rivolgere lo sguardo verso l’uno o verso l’altro, provando vergogna o paura o desiderio. L’opera si intitola “Imponderabilia”. Poco tempo dopo, ad Amsterdam, presentano “Breathing In/Breathing Out”. Hanno microfoni collegati alla gola e filtri di sigaretta infilati nel naso per bloccare il passaggio dell’aria. Respirano uno nella bocca dell’altra, ingoiano furiosamente le rare tracce di ossigeno che arrivano dai polmoni del partner. Dopo diciassette minuti, la quantità di anidride carbonica ingerita provoca a entrambi attacchi di vomito, Marina cade a terra quasi svenuta. Ancora una volta la loro performance parla al pubblico della dipendenza reciproca, di quella fiducia eccessiva e potenzialmente distruttiva che ci ostiniamo ad avere anche quando sappiamo che l’altro ci sta instillando veleno, e quando siamo consapevoli che quel veleno è diventato la nostra unica fonte di nutrimento. Il pubblico è sempre più sbigottito e confuso.

Abramović e Ulay stanno facendo qualcosa di assolutamente rivoluzionario, perché il pubblico di “The Other”, spesso inconsapevolmente, accetta di percorrere una strada scivolosa: è disarmato ma rischia di diventare complice. Che cosa accadrebbe se una delle performance finisse male? Un tribunale chiamerebbe gli spettatori a rispondere per non aver fermato quella follia? Le performance si susseguono e l’amore di Marina e Ulay diventa sempre più leggendario, almeno quanto alcune delle loro performance: si schiaffeggiano fino a sfinirsi in “Light/ Dark”, restano seduti di schiena, legati per i capelli, durante sedici interminabili ore in “Relation in Time”, si urlano addosso fino a perdere la voce in “AAA”, progettano di sposarsi percorrendo la Muraglia Cinese, ma nel frattempo portano in tournée un’altra performance, “Nightsea Crossing” che invece di consolidare il loro rapporto, lo sgretola inesorabilmente.

La prima di “Nightsea Crossing” si tiene a Melbourne.

The Lovers, Marina Abramović, Ulay, marzo-giugno 1988, performance, Grande Muraglia, Cina © Marina Abramović/Ulay Courtesy Marina Abramović Archives

Ci saranno 89 altre repliche in giro per il mondo, annunciano gli artisti prima di iniziare. Marina e Ulay devono stare seduti, uno di fronte all’altra, agli estremi di un tavolo, a incrociare gli sguardi per otto ore. Per evitare di rompere l’incantesimo, di mostrare al pubblico la loro natura banalmente umana, hanno previsto di alzarsi dalle sedie solo dopo che l’ultimo spettatore sarà uscito dalla sala. Dopo tre ore arrivano i crampi, ma gli artisti fanno finta di niente. Scoprono che è più semplice prendersi a schiaffi e allentare così la tensione. Tutta l’energia, la rabbia, e il dolore repressi rischiano di farli impazzire. Le altre repliche diventeranno un’agonia. Molte volte Ulay se ne andrà, sfinito dal dolore alle ossa e alla milza, mentre Marina resterà seduta al suo posto, a fissare il vuoto. Ogni fallimento, accresce la distanza tra i due amanti. Ulay accusa Marina di essere una narcisista. Marina pensa che Ulay sia un debole. Alla novantesima replica, il loro amore è finito.

Ai tempi della vita nel furgone, Abramović e Ulay avevano stilato un manifesto: «Nessun posto fisso in cui vivere/Superare i limiti/ Rischiare/Energia mobile/Niente prove/Niente ripetizioni/Apertura al caso/Nessuna fine prevedibile». Si riferivano all’arte, ma valeva anche per la vita insieme, che con gli anni avrebbe avuto tante fini imprevedibili. L’addio sulla Muraglia Cinese. E poi l’incontro degli ex amanti in una sala gremita del MOMA, ventitré anni dopo il loro addio, a commuovere il mondo – le telecamere accese – e a fargli credere che i grandi amori, anche quando ci ostiniamo a boicottarli, non finiscono mai. E poi ancora un altro inatteso finale: cinque anni dopo il MOMA, trentasei anni dopo quei quattro minuti eterni, la convocazione in un’aula di tribunale; Marina a difendersi dall’accusa di aver sfruttato commercialmente alcune idee come fossero sue, mentre appartenevano anche a Ulay, e quindi costretta a versare 250.000 euro a titolo di risarcimento.

E intanto la fama di Marina Abramović continua a crescere, fino a farla diventare figura sacra dell’arte performativa, mentre Ulay rimane in disparte, e se ne va per sempre nel 2020. Il frame di “Rest Energy” – quella freccia puntata al cuore di Marina e i due amanti nel loro precario equilibrio – entra nell’immaginario collettivo, diventa icona. E ci ricorda che la fiducia va al di là dei gesti ordinari.

Leggi anche

"Chiamiamo licei gli istituti industriali". Leonardo Durante racconta i suoi progetti e i suoi robot

Il professore insegna Sistemi automatici e controlli all'Istituto tecnico industriale statale Enrico Fermi di Roma.

Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Orgoglio italiano

Alla fine del II millennio a. C., in Egitto, il tessitore Hapù pubblica in un papiro un annuncio di ricerca di uno schiavo fuggito offrendo una taglia.

Algoritmi per fare gol. Intervista al leader calmo

Carlo Ancelotti da Reggiolo. È uno dei simboli del made in Italy.

Cento anni per un'anima

Secondo un’antica credenza giapponese, quando barattoli, contenitori e strumenti di vario genere raggiungono i cento anni di servizio presso una famiglia acquisiscono un’anima, diventano tsukumogami.