Terre rare: cosa sono, dove sono e perché ne abbiamo bisogno

Un gruppo di 17 elementi chimici sta accrescendo il proprio valore strategico di anno in anno. Dalle miniere ai fondali marini fino ai corpi celesti, governi e grandi imprese hanno iniziato da tempo una serrata competizione per mapparli, estrarli e impiegarli nei settori più cruciali per la transizione energetica e digitale.

La genesi di un nome così peculiare non va ricercata in una loro presunta scarsità – dal momento che le terre rare sono piuttosto presenti in natura – ma dal contesto della loro scoperta, avvenuta un in villaggio svedese dell'isola di Resarö, nell'Arcipelago di Stoccolma. È qui, per l’esattezza a Ytterby, che nel 1787 un chimico e militare svedese, Carl Axel Arrhenius, individuò una roccia nera insolitamente pesante, la cui composizione chimica – come avrebbero confermato pochi anni dopo le ricerche di altri due studiosi scandinavi, Gadolin ed Ekeberg – includeva un nuovo elemento terrestre non identificato. A quel minerale, che prese il nome di gadolinite, fu attribuita la definizione di “terra” poiché questo era il termine geologico usato allora per le rocce dissolvibili negli acidi e “rara” perché quest’ossido non era mai stato visto prima.

Ulteriori scoperte portarono negli anni successivi all’individuazione di quei diciassette elementi che oggi chiamiamo terre rare e che, condividendo caratteristiche fisico-chimiche particolari – tra cui la resistenza alle alte temperature – sono essenziali in settori strategici come la componentistica per pannelli fotovoltaici, per la tecnologia militare e per quella aerospaziale. Allo stesso tempo, dal momento che le terre rare sono indispensabili per produrre le batterie ricaricabili, dalla loro alta o bassa reperibilità sul mercato dipenderà la produzione di smartphone, computer, tablet, auto elettriche e ibride, monopattini elettrici, schermi Lcd, laser, radar, televisori e anche molta della strumentazione utile negli impianti petrolchimici. Non è dunque un caso se già nel 2013 l’Unione Europea le avesse inserite nell’elenco dei “materiali grezzi critici”, dando il via al progetto Eurorare, con il quale si iniziavano a studiare soluzioni per creare una catena di approvvigionamento “locale” per l’industria automotive, dell’elettronica e della chimica.

Ma se, come ricordato, non sono elementi rari in natura – basti pensare che ad esempio il Tullio è 125 volte più comune dell’oro – il vero problema risiede nella loro dispersione sul Pianeta in basse concentrazioni, oltre che nella difficoltà legate alla loro identificazione, estrazione e trasformazione.

Giacimenti sulla terraferma

Partiamo dalla dispersione. Le riserve di terre rare mondiali sono stimate tra 120 e 150 milioni di tonnellate e si trovano principalmente in Cina, Russia, Stati Uniti, Australia, Brasile, India, Malesia, Tailandia, Vietnam, Canada e Sudafrica. Attualmente il più grande giacimento al mondo è quello cinese di Bayan Obo, in Cina, nella provincia della Mongolia interna. In concreto, Pechino possiede il 37% delle riserve mondiali. A seguire, il Brasile e il Vietnam detengono il 18%, la Russia il 15, mentre il restante 12% è distribuito in altri Paesi.

Con una produzione annua di circa 130 mila tonnellate, la Cina vanta oggi un monopolio che è però frutto di un percorso avviato a partire dagli anni Novanta, grazie a bassi costi di produzione e a forti investimenti in infrastrutture e tecnologia. Oltre a ciò, Pechino ha guardato anche oltre i confini nazionali, acquisendo diritti esclusivi di estrazione in Africa in cambio di un impegno cinese per lo sviluppo e la costruzione di infrastrutture. Ne sono esempio gli accordi siglati con i governi della Repubblica Democratica del Congo e quello kenyota.

Se pensiamo al fatto che non esistono, al momento, delle concrete alternative alle terre rare, comprendiamo perché vengano considerate uno di quei nodi delle catene del valore, come i microchip, in cui l’Occidente è in svantaggio e in grande ritardo rispetto all’Oriente. Tuttavia, la dipendenza da Pechino non è necessariamente un destino ineluttabile.

Presentato dalla Commissione Europea il 16 marzo 2023, il Critical Raw Material Act, è una proposta di legge che mira a “garantire catene di approvvigionamento sicure e sostenibili per il futuro verde e digitale dell’Unione europea”, che attualmente importa circa l’80% delle materie prime critiche di cui ha bisogno e il principale fornitore è la Cina. In altre parole, l’obiettivo principale è raggiungere una maggiore autonomia interna nell’approvvigionamento di quelle materie prime la cui domanda, già alta, è destinata a crescere. Secondo le previsioni, ad esempio, la domanda di terre rare per le turbine eoliche onshore e offshore aumenterà di 4,5 volte entro il 2030 e di 5,5 volte entro il 2050, mentre le batterie che alimentano i veicoli elettrici comporteranno un aumento della domanda di litio pari a 11 volte entro il 2030 e a 17 volte entro il 2050. Dall'analisi emerge inoltre la forte dipendenza dell'UE da un numero molto limitato di fornitori in diverse fasi delle catene di approvvigionamento di tutte le tecnologie strategiche e, per quanto riguarda alcune di esse, lungo l'intera catena del valore.

In concreto, il Critical Raw Material Act invita gli stati membri a riaprire le proprie miniere e a intensificare le estrazioni, introducendo tempi di autorizzazione più rapidi e procedure più semplici per la presentazione dei permessi di ricerca. I Paesi più promettenti in termini di estrazione sono la Finlandia e la Svezia, dove sono stati scoperti giacimenti consistenti e di terre rare e litio. Le fonti principali di questi elementi si trovano in Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Francia, Romania. Ma la volontà di diversificare gli approvvigionamenti della UE si spinge sino ai suoi confini, tramite accordi di partenariato con i Balcani occidentali, in particolare Serbia e Albania. Quest’ultima si trova anche a un livello avanzato nel processo di adesione all’UE e l’eventuale ingresso nell’Unione faciliterebbe lo scambio commerciale nel Paese ricco di risorse minerarie.

Sul tema, in Italia è stato costituito un tavolo interministeriale, promosso dal Ministero delle Imprese e da quello dell’Ambiente, con la partecipazione anche della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Affari Esteri, dell’ISTAT, di rappresentanti della Commissione Europea e di agenzie europee, associazioni di impresa ed esperti del settore. L’obiettivo è di definire il fabbisogno nazionale e formulare proposte per un approvvigionamento sicuro e sostenibile.

Nel frattempo gli Stati Uniti si muovono su un fronte multilaterale, stringendo alleanze per arginare e contrastare il monopolio cinese. Va in questa direzione la Minerals Security Partnership (Mps) – iniziativa lanciata dalla Casa Bianca nel 2022 – che punta a rafforzare, appunto, le catene di approvvigionamento di minerali critici, essenziali per la decarbonizzazione e la digitalizzazione. La partnership – che al momento vede alleati gli USA con Unione Europea, Canada, Australia, Italia, Francia, Germania, Svezia, Finlandia, Giappone, India e Corea del Sud – ha preso in carico 15 progetti, estesi su cinque continenti, che comprendono vari segmenti della catena di approvvigionamento dei minerali, dall’estrazione alla lavorazione.

Le risorse nei fondali marini

Ma esistono anche altre riserve di risorse a cui attingere per far fronte alla scarsità – o per diversificare l’origine – dei materiali necessari alla transizione verde (come le auto elettriche) o alla creazione degli smartphone.

Con “deep sea mining” si intende il processo di scavo e di estrazione di depositi minerari nelle profondità oceaniche, in particolare le aree coperte da acqua marina a oltre 200 metri di profondità, che corrispondono a 360 milioni di chilometri quadrati della superficie terrestre (il 60%). È qui che si trovano non solo terre rare, ma anche noduli polimetallici, croste di ferromanganese e depositi di solfuro che contengono manganese, nichel, cobalto e rame, ma anche oro e zinco.

In particolare, i noduli polimetallici si trovano sulla piana abissale, la vastissima area pianeggiante ricoperta di sedimenti che costituisce i fondali oceanici, a una profondità compresa tra tremila e seimila metri. I noduli si presentano come sfere più o meno schiacciate di diametro compreso in media tra 5 e 10 cm. Si sono formati nel corso di milioni di anni, per deposito dei metalli disciolti nell’acqua oceanica. Un’area particolarmente ricca di noduli è la Clarion-Clipperton Zone (CCZ), una porzione di fondale dell’oceano Pacifico estesa circa 9 milioni di km2, tra le Hawaii e le coste occidentali dell’America settentrionale: la densità dei noduli sarebbe addirittura pari a 15 kg/m2, per un totale di più di 20 miliardi di tonnellate.

Le aree dei fondali oceanici in cui abbondano i giacimenti minerari ospitano anche un’enorme varietà di organismi, in grado di vivere in condizioni estreme, con temperature molto basse, pressioni molto elevate e in assenza di luce. Recentemente, per esempio, è stato realizzato un censimento delle specie viventi nella Clarion-Clipperton Zone, che comprende oltre 5000 specie animali finora completamente sconosciute.

Se l’estrazione sottomarina sia più o meno invasiva di quella che sta già avvenendo sulla terraferma è un tema ancora dibattuto. Le tecniche che verrebbero utilizzate per estrarre i minerali potrebbero interferire con l’habitat subacqueo. Si tratterebbe, per esempio, di “rastrellare” i fondali (tramite robot controllati a distanza) per prelevare i noduli polimetallici e di aspirarli attraverso tubi fino alle navi in superficie. Ciò vorrebbe dire produrre vibrazioni e nubi di sedimenti nocive (o addirittura mortali) per gli organismi, rimuovere il substrato che li ospita e liberare metalli tossici che attraverso la catena alimentare potrebbero arrivare anche fino all’uomo. Attualmente si cerca di migliorare le tecnologie a disposizione in modo che abbiano effetti meno distruttivi. Tuttavia, ciò significa aumentare ulteriormente i costi (già molto alti) e non avere la garanzia di ottenere i risultati sperati.

È in questo contesto che lo scorso luglio, nel corso della 28esima sessione del Consiglio dell’International Seabed Authority – l’organismo internazionale che conta 167 stati membri, tra cui l’UE, e ha il compito di regolare la gestione dei fondali marini al di fuori delle acque territoriali dei singoli Paesi – ha di fatto posticipato al 2024 il dibattito formale sulla regolamentazione e sui rischi dell’estrazione dei fondali marini, quando l’assemblea si riunirà nuovamente.

Ad oggi, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – UNCLOS – prevede che gli Stati gestiscano il deep sea mining nei fondali che rientrano nella loro giurisdizione nazionale. Nel restante 60%, la ricerca, l’esplorazione e lo sfruttamento sono regolamentati dall’ISA. Ad oggi, l’ISA ha emesso 29 contratti di esplorazione delle profondità oceaniche di 15 anni per lo sviluppo di risorse da campi di noduli polimetallici, solfuri massicci del fondale marino e croste ricche di cobalto. Tra questi, sette contratti per campi di noduli polimetallici sono stati prorogati per ulteriori 5 anni. La tutela dell’alto mare è tornata centrale dopo che a giugno le Nazioni Unite hanno adottato lo High Seas Treaty, lo storico trattato che protegge le acque profonde dopo vent’anni di negoziati.

Come già avviene in terraferma, anche nel dominio subacqueo la Cina punta a conquistare una posizione di primazia. All’inizio del 2023, il ministro delle Risorse Naturali del Paese, Wang Guanghua, spiegava che Pechino avrebbe presto avviato “un ciclo di operazioni di prospezione interna”, concentrandosi su quei “minerali sfusi strategici che scarseggiano”. Va in questo senso la spedizione avviata lo scorso settembre dal governo cinese per setacciare le acque profonde di una porzione marittima dell’Oceano Pacifico tra le Hawaii e il Giappone. Una iniziativa che si colloca nel quadro delle 30 licenze di esplorazione – la quantità più elevata di qualsiasi altro Paese – che l’International Seabed Authority (ISA) ha già concesso a Pechino in preparazione dell’inizio dell’estrazione mineraria in acque profonde che prenderà il via nel 2025. Pechino ha diritti esclusivi per passare in rassegna 92 mila miglia quadrate di fondale marino internazionale – circa le dimensioni del Regno Unito – e cioè il 17% dell’area totale attualmente autorizzata dall’ISA.

In altre parole, se il fondale oceanico si preannuncia come il prossimo teatro mondiale della competizione globale per le risorse, il Dragone – al momento – sembrerebbe essere destinato a dominarlo.

Le risorse nello Spazio

Durante la pandemia, il gigante delle piattaforme streaming Netflix ha prodotto e portato sugli schermi un film che è subito diventato un successo planetario. A metà tra un catastrophic movie, una commedia e un prodotto di fantascienza, Don’t Look Up ironizzava sulla natura ambigua e a volte ottusa degli umani, che si rifiutano di guardare l’imminenza di possibili disastri di natura antropica o naturale. In questo caso si trattava di una cometa la cui traiettoria punta diretta contro il nostro Pianeta. In un passaggio della trama, un noto scienziato e amministratore delegato di una Bit Tech statunitense – vagamente ispirato, con venature comiche, alla figura di Elon Musk – interveniva per interrompere una missione spaziale potenzialmente in grado di colpire e dunque fermare la corsa letale del corpo celeste. Perché? La risposta ci porta dentro alla terza e ultima frontiera della ricerca di riserve preziose di terre rare e materie prime critiche. Che si tratti di asteroidi, meteoriti, comete e delle superfici rocciose di satelliti e pianeti, anche i corpi celesti rappresentano una straordinaria fonte da cui si potrebbero estrarre ferro, nichel, titanio per la costruzione, acqua e ossigeno per sostenere la vita nel sito d'estrazione ed idrogeno come propellente per razzi. In particolare, le attuali missioni di ricerca si stanno focalizzando molto sull’acquisizione di campioni di asteroidi. Man mano che l'esaurimento delle risorse sulla Terra diventa più reale, l'idea di estrarre elementi preziosi dagli asteroidi e restituirli sulla Terra a scopo di lucro, o utilizzare risorse spaziali per costruire satelliti a energia solare e habitat spaziali, diventa più attraente. Ipoteticamente, l'acqua trattata dal ghiaccio potrebbe rifornire di carburante i depositi di propellenti orbitanti.

Sono stati identificati più tipi di asteroidi, ma i tre tipi principali includerebbero gli asteroidi di tipo C, tipo S e tipo M. I primi detengono un'elevata abbondanza di acqua, carbonio organico, fosforo e altri ingredienti chiave per fertilizzanti. I secondi trasportano poca acqua ma contengono numerosi metalli, tra cui nichel, cobalto e metalli preziosi, come oro, platino e rodio. Un piccolo asteroide di tipo S di 10 metri contiene circa 650.000 kg (1.433.000 libbre) di metallo con 50 kg (110 libbre) sotto forma di metalli rari come platino e oro. Gli asteroidi di tipo M sono rari ma contengono fino a 10 volte più metallo dei tipi S.

E poi c’è la Luna

Negli ultimi anni la Luna è stata visitata da veicoli spaziali provenienti da Cina, India e Israele, ed è previsto un orbiter sudcoreano. Questa corsa allo spazio del 21° secolo potrebbe premiare i vincitori con quantità indicibili di materiali di grande valore. Ma quali risorse naturali potrebbero essere ottenute dall’estrazione mineraria sulla Luna? Non solo metalli preziosi come oro e platino, o minerali rari, ma, almeno inizialmente, soprattutto acqua. L’acqua è in realtà uno dei materiali più preziosi nello spazio e la NASA ha confermato depositi di ghiaccio all’interno di profondi crateri vicino al polo sud lunare. L’acqua estratta dalla Luna sarebbe più di un semplice materiale di consumo per il supporto vitale degli astronauti. Potrebbe anche essere convertito in ossigeno e idrogeno che, se combinati, formano un potente propellente per razzi. Ciò potrebbe a sua volta consentire l’esplorazione di destinazioni più lontane, come oggetti ricchi di minerali nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, e potenzialmente portare a vaste opportunità economiche e sociali per le nazioni coinvolte.

Necessità di una governance e di una maggiore regolamentazione del settore spaziale

Al momento, l’estrazione spaziale è soggetta a una politica o a una governance relativamente scarse, nonostante la posta in gioco sia potenzialmente elevata. Ciò, soprattutto se combinato con il ritorno della competizione tra grandi potenze sulla Terra e nello Spazio, crea le condizioni per accendere potenziali crisi e conflitti tra stati-nazione concorrenti e tra attori non governativi. In tal senso, la creazione di strutture di governance e di un quadro normativo condiviso potrebbe aiutare non solo a ridurre gli scenari di conflitto, ma anche ad incoraggiare la cooperazione tra tutte le parti interessate e a favorire un uso efficiente e sostenibile delle riserve di risorse minerie preziose presenti nei corpi celesti.

A sostegno del suo programma Artemis, la NASA ha già creato gli Accordi Artemis, descritti come “una visione condivisa di principi, fondata nel Trattato sullo Spazio Extra-atmosferico del 1967, per creare un ambiente sicuro e trasparente che faciliti l’esplorazione, la scienza e le attività commerciali per tutta l’umanità”. Più di 20 altri Paesi hanno già aderito a questo quadro.

Al di là degli accordi multinazionali come gli Accordi Artemis, il regime di governance esistente per tutte le attività spaziali si basa sul già Trattato del 1967, che tuttavia risale a un’epoca in cui gli Stati-Nazione avevano appena iniziato ad essere attivi nello Spazio. E mentre il successivo Accordo sulla Luna del 1979 stabilisce che né la Luna né le sue risorse “diventeranno proprietà di alcuno stato, organizzazione internazionale intergovernativa o non governativa, organizzazione nazionale o entità non governativa, o di qualsiasi persona fisica”, né gli Stati Uniti né alcun altro altra grande nazione spaziale lo ha ratificato.

A livello nazionale, più paesi hanno sviluppato in modo indipendente politiche per trarre vantaggio da queste risorse spaziali e dai progressi tecnologici. Nel 2015, il Congresso ha approvato il Commercial Space Launch Competitiveness Act degli Stati Uniti, che afferma che i cittadini statunitensi hanno “diritto a qualsiasi risorsa asteroide o risorsa spaziale ottenuta… in conformità con la legge applicabile, compresi gli obblighi internazionali degli Stati Uniti”.

Per contribuire a creare un precedente in questo contesto, la NASA ha recentemente selezionato quattro società private per raccogliere campioni lunari e venderli alla NASA, per “assicurarsi che ci sia una norma di comportamento” durante l’estrazione e l’utilizzo di tali risorse. Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti e Giappone hanno seguito l’esempio con le proprie leggi unilaterali per l’estrazione delle risorse spaziali.

Allo stesso modo, Russia e Cina hanno sviluppato ambizioni nell’estrazione spaziale e hanno concordato di collaborare tra loro nelle missioni lunari. Ma è improbabile che aderiscano a patti come gli Accordi Artemis. La Cina ha criticato il concetto di zone di sicurezza previsto dagli accordi, e il capo del programma spaziale russo ha affermato che gli accordi sono troppo “incentrati sugli Stati Uniti” per essere concordati al momento.

Senza ulteriore cooperazione e accordo tra le potenze spaziali maggiori e minori, si potrebbero creare molteplici sistemi di governance concorrenti, aumentando ulteriormente il potenziale di conflitto. C’è un vantaggio per il Paese, o il gruppo di Paesi, che prende l’iniziativa in questo campo e definisce un quadro di governance più dettagliato.

Pertanto, il momento di affrontare questo problema è adesso, in modo che la comunità internazionale possa trovare un terreno comune per la costruzione un futuro in cui l’uso delle risorse dello Spazio profondo contribuisca alla prosperità, alla sicurezza e alla libertà sulla Terra e in tutto il sistema solare.

Tra terraferma, fondali marini ed oceanici e Spazio, dove e come investire?

La risposta a questa domanda è legata tanto ai costi di estrazione delle risorse minerarie quanto ai rischi ambientali. La ricerca scientifica non ha ancora risultati univoci, ad esempio, sull’impatto del deep sea mining, né esiste un’opinione condivisa sui costi/benefici – nel breve e medio periodo – di missioni spaziali per estrarre risorse sui corpi celesti e riportarle sul nostro Pianeta. Infine, per quanto concerne l’industria estrattiva su terraferma, se guardiamo all’Italia, i giacimenti di terre rare si trovano soprattutto sulle regioni dell’arco alpino, dal Friuli al Piemonte, e poi in Liguria, Toscana, Nord del Lazio, Abruzzo e Sardegna. In Friuli si trova il cobalto, in Veneto il magnesio e il rame. In Trentino sono stati trovati cobalto, manganese, magnesio, barite, rame, in Lombardia si segnalano rame, barite, cobalto, berillio. Sotto le Alpi piemontesi ci sono cobalto, grafite e manganese. La Liguria possiede il maggior giacimento italiano di titanio, sui monti del parco del Beigua, fra Genova e Savona, oltre a rame, grafite, manganese e barite. La Toscana è ricca di rame e antimonio, e possiede anche manganese e magnesio. Nel nord del Lazio ci sono alcuni giacimenti di cobalto, di manganese e di barite. La barite c’è anche in Sardegna, insieme al rame e all’antimonio. Sull’Appennino abruzzese ci sono diversi giacimenti di bauxite e uno di manganese. Si trova bauxite anche nel nord della Campania e in varie zone della Puglia. In Calabria si segnalano manganese, barite e grafite, in Sicilia antimonio e manganese. Tuttavia, le miniere italiane di terre rare sono state abbandonate nei decenni scorsi, in parte per esaurimento, in parte perché era più conveniente importare questi minerali dall’estero. In altre parole, ancora un problema di costi e opportunità di investimento. Ma anche di impatto ambientale.

Quanto inquina l’estrazione delle terre rare

Nel sud della California, nella Mojave National Preserve, si trova la Miniera di Mountain Pass, a 85 chilometri a sudovest di Las Vegas. Dalla sua scoperta nel 1949 fino agli anni Novanta, ha rappresentato la maggiore fonte di terre rare del XX secolo. Tutt’oggi, nonostante l’indiscusso primato cinese, il sito californiano garantisce al Pianeta oltre il 15% della produzione mondiale in questo ramo minerario. Un’attività di indubbio valore economico e strategico, ma che ha comportato un prezzo altissimo per l’ecosistema californiano. Come dimostrato da una indagine federale degli anni Novanta, tra il 1984 e il 1998, sono stati sversati circa 2.300 litri di acque reflue radioattive e altri rifiuti pericolosi nel suolo desertico della regione. L'attuale sfruttamento delle terre rare genera una contaminazione da torio, un elemento radioattivo che viene rilasciato durante l'estrazione e che può avere effetti molto dannosi sull'ambiente circostante. Nonostante sia stata comminata una multa da 1.3 milioni di euro, l’MP l'azienda ha ottenuto un'altra concessione trentennale.

Il caso statunitense è solo un esempio della complessità della questione che ruota intorno all’investimento nella produzione di terre rare. Il processo per ottenerle e trattarle è molto costoso e articolato: non essendo metalli puri, non si trovano in alte concentrazioni nelle rocce e sono difficili da separare. Per estrarle si usano solventi organici, separazione magnetica o temperature intorno ai 1000 gradi. Metodi che, secondo una ricerca del Trinity College di Dublino, sono molto inefficienti e aggressivi per l'ambiente. Spesso, più del 50% delle terre rare si perde infatti nel processo di separazione. La stessa ricerca, capitanata da Juan Diego Rodriguez-Blanco, professore di nano-mineralogia presso l’Ateneo, dimostra che l’estrazione comporta a monte una fase di ricerca molto lunga e complessa. I depositi di terre rare si formano infatti in maniera completamente diversa gli uni dagli altri, e i metodi per estrarli non possono essere ricalcati in altri Paesi. In altri termini, i procedimenti che si adoperano nel Bayan Obo in Cina potrebbero essere completamente inutili in Australia.

Secondo l'Associazione cinese delle Terre Rare (C.S.R.E.), per ogni tonnellata di metalli rari estratti, vengono scartati tra i 9.600 e i 12.000 metri cubi di rifiuti sotto forma di gas, a loro volta contenenti polveri concentrate, acido fluoridrico, anidride solforosa e acido solforico. Inoltre, si producono circa 75 metri cubi di acque reflue acide e una tonnellata di rifiuti radioattivi. Anche se esistono pochi studi sugli effetti diretti dell'attività estrattiva sulla popolazione di Bayan Obo, un rapporto del 2015 dell'Istituto di Scienze Geografiche e di Ricerca sulle Risorse Naturali di Beijing segnalava l'elevata vulnerabilità degli abitanti locali all'esposizione alla polvere di questi metalli.

D'altro canto, l'esperto del Trinity College sottolinea che sono in fase di sviluppo metodi di estrazione che non causano danni ambientali così gravi, ad esempio riciclando o controllando lo scarico degli acidi utilizzati per l'estrazione (come il solforico), attraverso altri prodotti che lo neutralizzano, o riutilizzando la CO2 prodotta.

La lezione di Don’t Look Up

Per concludere, torniamo allo scenario immaginato dal regista e sceneggiatore Adam McKay in Don’t Look Up! Quella stessa cometa che rischiava, con il suo impatto sulla Terra, di estinguere la nostra civiltà, portava con sé una straordinaria opportunità, grazie ai preziosi minerali racchiusi nel suo nucleo. Non sarebbe stato necessario colpirla per deviarne la traiettoria, bensì frantumarla in piccoli meteoriti, per poi sfruttarne commercialmente i materiali, una volta recuperati. In altre parole, lo space mining come opportunità salvifica, che porta ricchezza, occupazione e sviluppo sostenibile. Al netto della chiave ironica con cui McKay ha scelto di inserire il tema delle terre rare nel suo film, resta tuttavia interessante e molto concreta l’immagine che ha saputo creare. Di fatto, è innegabile che le transizioni ecologica e digitale richiederanno l’impiego di materie prime critiche. Un mercato che al momento risulta essere controllato da Pechino. E’ altrettanto vero l’estrazione di tali materie comporta impatti ambientali: noti sulla terra ferma e in fase di studio nei fondali marini. Non di meno, se vogliamo considerare lo space mining una reale alternativa, non dobbiamo dimenticare una serie di fattori economici e tecnologici. Le missioni spaziali in questo campo prevedono una fase di investimenti a lungo termine necessaria per gettare le fondamenta per la creazione delle infrastrutture in orbita. D’altro canto, lo spostamento delle infrastrutture in orbita comporta una divisione in due fasi: upstream e downstream. Le fasi iniziali sono le più onerose, in quanto andranno disposte le prime infrastrutture trasportando la maggior parte dei materiali per la costruzione dalla Terra. Ogni missione però renderà meno costosa quella successiva, fino a raggiungere un sistema di infrastrutture automatizzato. Nella fase di downstream sarà possibile fruire dei vantaggi economici e tecnologici di poter sfruttare a impatto ambientale zero le enormi risorse presenti negli asteroidi, rendendo svantaggioso economicamente investire nell'estrazione delle risorse terrestri, che siano terre rara o altri materiali preziosi.

In conclusione, tanto sulla terraferma, quanto sui corpi celesti o nella profondità degli oceani, l’estrazione e la produzione delle terre rare comporta scelte di natura politica, economica e strategica, che tengano conto degli impatti ambientali, dei costi economici e degli altri attori in gioco nella competizione internazionale. Ecco dunque che la consapevolezza dell’urgenza delle scelte è il primo vero punto di partenza per la costruzione di una strategia sostenibile, proprio come l’avvistamento della cometa nell’opera cinematografica di McKay.

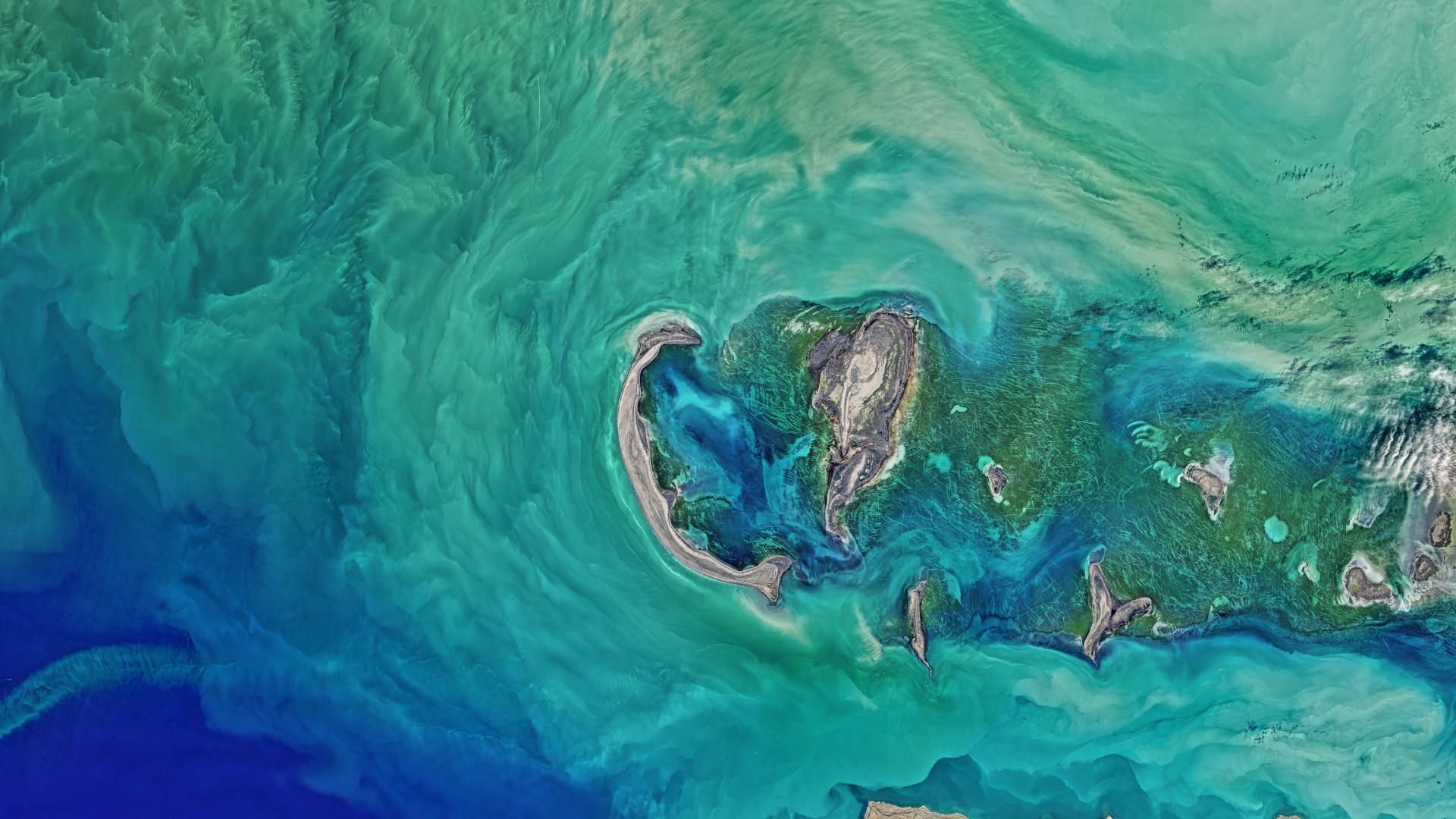

Credits Copertina: Nasa su Unsplash

Leggi anche

12 Il big bang del metaverso

Dopo l'annuncio di Mark Zuckerberg del cambio di nome di Facebook in Meta, gli investimenti nelle aziende del Metaverso sono cresciuti del 4.500% tra il terzo e il quarto trimestre del 2021.

14 Spazio ai giovani

Nel primo episodio della terza serie tematica (Frontiere tecnologiche: spazio e intelligenza artificiale).

2 Il Gruppo Creativo

L'intelligenza collettiva non nasce con Wikipedia: dalla Firenze dei Medici alla Silicon Valley, la collaborazione tra menti creative ha favorito l'innovazione e il progresso in vari settori, dalla scienza e dalla tecnologia all'arte e al design.

2 Lavoro e tempo libero

Come le persone gestiscono il loro tempo libero, l’importanza dell’educazione in questo ambito, e come le scelte professionali possono essere influenzate dalla famiglia e dalla scuola.