Il futuro dietro il velo

C’è uno snodo narrativo cruciale nel film “Oppenheimer”.

Dopo il test della prima bomba atomica il 16 giugno 1945, in New Mexico, il fisico a capo del Progetto Manhattan, J. Robert Oppenheimer, fa il punto con il generale Leslie Groves, responsabile militare della corsa all’atomo e, soprattutto, dei fondi pubblici necessari a finanziarla. Oppenheimer scalpita, è il momento di andare a Washington, di discutere con il presidente Harry Truman che fare, quali scenari si aprono ora che gli Stati Uniti hanno l’arma definitiva per vincere la guerra. Il generale Groves, interpretato da Matt Damon, si limita a una pacca sulle spalle di Oppenheimer e un sorriso, «grazie, la terremo aggiornata».

Da quel momento il fisico che si sentiva “morte e distruttore di mondi” viene relegato a comprimario, da protagonista assoluto che era. Il suo compito è finito: una volta conquistata la conoscenza necessaria per produrre l’esplosione nucleare, la politica si assume la responsabilità di decidere come usarla. I tentativi di Oppenheimer di costruire una seconda carriera da attivista antinucleare, impegnato a riportare sotto controllo le forze che aveva scatenato armato solo di buoni sentimenti e ingenue utopie, saranno presto frustrati. L’uomo che aveva garantito la superiorità strategica e militare degli Stati Uniti si impegna per rimetterla in discussione, invocando disarmi bilaterali, e non è sorprendente che lo stesso governo che tanta fiducia gli aveva dato lo tratti da nemico pubblico.

La tensione tra scienza e democrazia, tra verità e compromesso, tra sapere e potere, è il tema portante del film di Christopher Nolan, e ha toccato l’inconscio di un pubblico occidentale segnato dalle cicatrici della pandemia e dalle angosce generate da intelligenza artificiale, crisi climatica, de-globalizzazione. La tecnica è rimasta l’unica divinità che goda di un culto diffuso e praticato: preghiamo per ricevere le sue benedizioni ma temiamo la sua potenza soverchiante. Bisogna accelerare il cambiamento o stare fermi? Abbiamo bisogno della scienza e dell’innovazione per risolvere problemi che le conoscenze attuali ci fanno sembrare senza speranza, oppure dobbiamo rallentare la ricerca finché non saremo in grado di gestirne appieno le conseguenze?

L’idea di una moratoria sull’intelligenza artificiale ha avuto vita breve. Uno dei firmatari dell’appello apocalittico di qualche mese fa che preconizzava la fine della specie umana, Elon Musk, si è subito buttato a competere nel settore con una sua azienda, dopo aver rinunciato troppo presto al suo investimento in OpenAI, la società che governa ChatGPT. Sam Altman, fondatore di OpenAI, ha avvertito il Congresso americano dei rischi enormi della nuova tecnologia, ma poi ha accettato 10 miliardi di dollari di investimento di Microsoft per svilupparne le potenzialità commerciali.

Il problema con la tecnologia è che spesso l’innovazione offre una «base epistemica limitata: molte invenzioni funzionano prima che abbiamo compreso davvero perché e cosa fanno, dunque quali conseguenze possono produrre», come ha scritto il grande storico dell’economia Joel Mokyr in un saggio per l’Institute for European Policymaking della Bocconi. Una considerazione di valore generale, e applicabile perfettamente alla nuova intelligenza artificiale generativa: nella ricerca sul tentativo di replicare alcune funzioni del cervello umano, a un certo punto abbiamo imboccato la “scorciatoia”, per usare il titolo del libro del professore di intelligenza artificiale Nello Cristianini per il Mulino.

Invece che insegnare alle macchine a pensare, codificando regole da replicare in sempre più farraginose istruzioni, abbiamo iniziato a chiedere all’algoritmo di cercare regolarità in enormi masse di dati. In pratica abbiamo addestrato le macchine a pensare in modo probabilistico, da macchine e non da esseri umani, col risultato che oggi nessun programmatore è in grado di capire esattamente come arrivano al risultato.

Il problema della “base epistemica limitata” è significativo: soltanto dopo molti anni è possibile fare un bilancio preciso delle conseguenze sociali dell’innovazione. Avremmo favorito la motorizzazione di massa sapendo che le automobili contribuivano in questo modo alla crisi climatica? E avremmo usato l’amianto per isolare le case o la plastica per gli imballaggi, consci delle conseguenze di lungo periodo? Non sono esperimenti mentali, ma domande di politica economica e industriale che oggi paesi come l’India o la Nigeria, che sono in stadi diversi del processo di industrializzazione rispetto a Europa e Stati Uniti, devono affrontare ogni giorno. L’acuto commentatore economico Noah Smith ha scritto sulla sua newsletter “Noahpinion” che questo è il momento dei “decelerazionisti”, cioè coloro che vogliono rallentare il progresso tecnologico. Di fronte alla complessità e alla crescente incertezza – finanziaria, geopolitica, ambientale – la tentazione di rimanere fermi o tornare indietro è sempre più forte. Ma è legittima? Sul fronte della crisi climatica, per esempio, l’immobilismo sarebbe l’applicazione letterale della metafora della rana bollita che, invece di saltare fuori dalla pentola quando potrebbe ancora farlo, subisce il graduale aumento della temperatura finché non è troppo tardi. La temperatura della Terra è già salita di un grado rispetto all’era preindustriale, posticipare i cambiamenti radicali ci condanna a superare la soglia critica di 1,5 gradi senza ritorno. Siamo tutti rane quasi bollite.

Eppure, osserva Noah Smith, ai decelerazionisti sfugge che la tecnologia oggi disponibile suggerisce invece di correre, non di stare fermi: il prezzo dei moduli che compongono i pannelli solari, per esempio, è sceso del 99,6% dal 1976. Oggi la transizione energetica è difficile, ma almeno è possibile.

Le tentazioni decelerazioniste sono forti e trasversali: se a destra si applicano a crisi climatica, vaccini e scienza in generale, a sinistra riguardano soprattutto il commercio internazionale e la nostalgia per l’industria.

L’approvazione dell’Inflation Reduction Act americano nell’estate 2022, con i suoi 380 miliardi (ma il conto finale sarà probabilmente oltre 1000) di sussidi ambientali, combinato con le conseguenze della guerra in Ucraina sul commercio internazionale, ha scatenato fantasie protezioniste. Il presidente Joe Biden ha promesso di riportare negli Stati Uniti i tanto rimpianti lavori nell’industria di una volta, i sindacati del settore automobilistico UAW hanno proclamato uno sciopero per chiedere aumenti dei salari del 40% (equivalenti a quelli del top management) come se davvero si potesse tornare agli anni Settanta. Basta guardare però i numeri per capire che è impossibile. La tecnologia combinata con la globalizzazione ha prodotto cambiamenti irreversibili: la scomparsa dei posti di lavoro nell’industria è la conseguenza della nascita di altre opportunità nei servizi e dell’emersione dalla povertà di centinaia di milioni di persone in altre aree del mondo (tema spesso trascurato dai progressisti europei o americani).

Il problema, denunciato da tanti economisti tra cui Dani Rodrik di Harvard, è che anche in Occidente alcuni hanno subito tutti i costi, altri hanno avuto tutti i benefici. Se guardate l’Italia, per esempio, è assolutamente impossibile pensare di tornare anche soltanto ai primi anni Duemila. In vent’anni sono spariti quasi 800.000 posti di lavoro nella manifattura, tentare di recuperarli è molto più difficile che cercare di crearne di nuovi là dove la tecnologia consente di farlo.

Negli Stati Uniti la percentuale di lavoratori occupati nell’industria è scesa dal 20% del 1970 al 6% di oggi. Nel frattempo, però, nascevano posti di lavoro in altri settori: soltanto i programmatori (nello specifico: “Computer System designs and related services”, Federal Reserve Economic Data) sono passati da appena 400.000 a inizio anni Novanta a oltre 2,5 milioni di oggi.

Il progresso tecnologico può avere impatto sul lavoro e sui salari attraverso vari canali: quello più ovvio e temuto è la sostituzione del lavoratore umano con un robot o un algoritmo, ma non è certo l’unico. La tecnologia può liberare risorse di tempo e denaro dei lavoratori che così diventano più produttivi. E questo può accrescere la domanda di lavoratori umani e far salire i salari, non soltanto nei settori alla frontiera della tecnologia ma anche in tutti gli altri. Altrimenti non si spiegherebbe la crescita economica fenomenale da quando le macchine hanno iniziato a sostituire i lavoratori prima nei campi e poi nell’industria. Una delle storie più note a conferma di questo impatto positivo riguarda il settore bancario: l’arrivo dei bancomat, negli anni Settanta, non ha prodotto disoccupazione di massa ma ha spinto le banche a spostare gli impiegati su occupazioni a maggiore valore aggiunto come la consulenza personalizzata, a beneficio di tutti (o almeno dei lavoratori bancari, più opinabile che ci abbiano guadagnato le finanze delle famiglie consigliate).

Il terzo effetto sul mondo del lavoro è una combinazione dei primi due: alcune mansioni e alcuni posti di lavoro vengono sostituiti dalle macchine, ma altri vengono creati, non necessariamente legati alla tecnologia. La diffusione degli smartphone ha generato il nuovo segmento di business delle ordinazioni di cibo a domicilio, il quale a sua volta ha creato il settore dei rider in bicicletta. Chiaro che i rider non hanno salari e tutele comparabili a chi progetta gli smartphone o le app, ma sono opportunità per lavoratori poco qualificati generate da un cambiamento tecnologico innescato in settori popolati invece soltanto da persone iper qualificate.

Tra gli economisti prevale ormai la convinzione che il cambiamento tecnologico sia skill-biased, cioè che premi in maniera maggiore i lavoratori qualificati, i cui salari confrontati con quelli degli altri, crescono al progredire della tecnologia. Questo è stato sicuramente vero nelle prime fasi dell’innovazione, quando robot e algoritmi automatizzavano il lavoro manuale. Ma rimarrà vero anche nell’età dell’intelligenza artificiale che può incidere su occupazioni non routinarie o addirittura creative?

Un recente working paper (luglio 2023) del National Bureau of Economic Research americano di Stefania Albanesi (Università di Pittsburgh) e co-autori ha analizzato l’impatto della prima ondata di intelligenza artificiale sul mercato del lavoro europeo. Negli anni Dieci – quindi 2011-19 – si vede che in Europa i settori più esposti all’automazione da intelligenza artificiale hanno registrato aumenti dell’occupazione, non diminuzioni. «Questa associazione supporta l’idea che in Europa l’automazione permessa dall’adozione dell’intelligenza artificiale in aggregato non determini perdite di posti di lavoro, a differenza di quanto è stato riscontrato negli Stati Uniti negli anni precedenti», scrivono Albanesi e co-autori.

Questa è la buona notizia. La cattiva è che la natura del cambiamento tecnologico è immutata: continua a premiare paesi e settori dove ci sono le maggiori concentrazioni di competenze e capitale, e che quindi sono più in grado di approfittare delle opportunità offerte dall’innovazione. Purtroppo, l’Italia non è tra questi. E nello studio di Albanesi e co-autori risulta uno dei paesi che può essere penalizzato dal cambiamento tecnologico e dall’automazione perché è specializzato nei settori sbagliati, cioè quelli che avranno i minori benefici dal cambiamento tecnologico. Il Made in Italy – inteso come moda, cibo, turismo, meccanica o artigianato di alta gamma – non verrà coinvolto più di tanto dall’arrivo dell’intelligenza artificiale: infatti nell’analisi di Albanesi e co-autori la prima ondata di intelligenza artificiale ha lasciato il mercato del lavoro quasi inalterato in Italia ma ha fatto salire – di poco – i salari, quelli dei lavoratori più qualificati.

In altri paesi europei come Lussemburgo, Francia e Portogallo, invece, l’impatto sull’occupazione è stato positivo. Più articolata la reazione dei salari, positivi in alcuni casi, anche a fronte di una crescita dell’occupazione nei settori esposti (per esempio l’Olanda), negativi in altri paesi.

Nel complesso, comunque, il modello di sviluppo occidentale ha funzionato molto più di quanto sostengono i suoi detrattori. «La forte crescita della produttività, una domanda relativamente inelastica e il rapido declino dei prezzi relativi ha creato abbondanza senza sostanziali riduzioni dei livelli di occupazione», ha commentato di recente l’ex segretario al Tesoro Larry Summers. Per Summers «non c’è ragione di pensare che la imminente rivoluzione nella robotica segua un percorso diverso, queste tendenze verranno soltanto accelerate; il presidente della Ford ha sottolineato come ci voglia il 40% in meno di forza lavoro per produrre un’auto elettrica rispetto a una tradizionale».

Certo, le transizioni vanno guidate, perché i cambiamenti troppo bruschi possono generare sofferenze sociali evitabili. Ma non bisogna fare l’errore di cercare di correggere oggi i problemi di ieri. Il capo economista della World Trade Organization, Ralph Ossa, avverte che il «China shock è finito». Il problema, cioè, non è più evitare che i lavori a bassa qualifica e basso salario spariscano per effetto della concorrenza cinese, perché oggi le imprese della Repubblica popolare puntano a competere sull’intelligenza artificiale e a invadere il mercato europeo di auto elettriche più efficienti ed economiche di quelle tedesche o francesi.

La sfida dei prossimi anni sarà sui servizi digitali, che non hanno più barriere fisiche all’accesso e all’erogazione ma gran parte del mondo – non soltanto in via di sviluppo – non ha accesso neppure alla connessione Internet e rischia di essere escluso dai possibili benefici.

Non sappiamo quanti posti di lavoro cancellerà l’intelligenza artificiale, molti “colletti bianchi” che svolgevano mansioni a basso valore aggiunto ma che richiedono prerequisiti iniziano a tremare: traduttori, copywriter, correttori di bozze, impiegati amministrativi, giornalisti, grafici.

Ma visto che il tempo è la risorsa più scarsa in questa competizione, per non essere travolti dalla tecnologia, bisogna considerare il costo opportunità, come dicono gli economisti: ogni secondo speso a pensare ai posti di lavoro che scompariranno è un secondo non dedicato a capire come produrne di nuovi e più contemporanei. «Il nostro problema non è solo quello di considerare i tristi e cupi veli di cui ci appare ammantato il futuro, ma anche di fare in modo che non lo offuschino del tutto», scriveva nel 1948 – forse con una vena di autocritica – J. Robert Oppenheimer in un saggio contenuto nel libro “Quando il futuro sarà storia” (UTET).

Leggi anche

"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley

Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.

150 anni di Marconi: il primo imprenditore globale dell’innovazione

Elettra Marconi racconta il padre e la nave laboratorio che porta il suo nome: a bordo dello yacht Elettra l’inventore della radio ha girato il mondo compiendo straordinari esperimenti

5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua

Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.

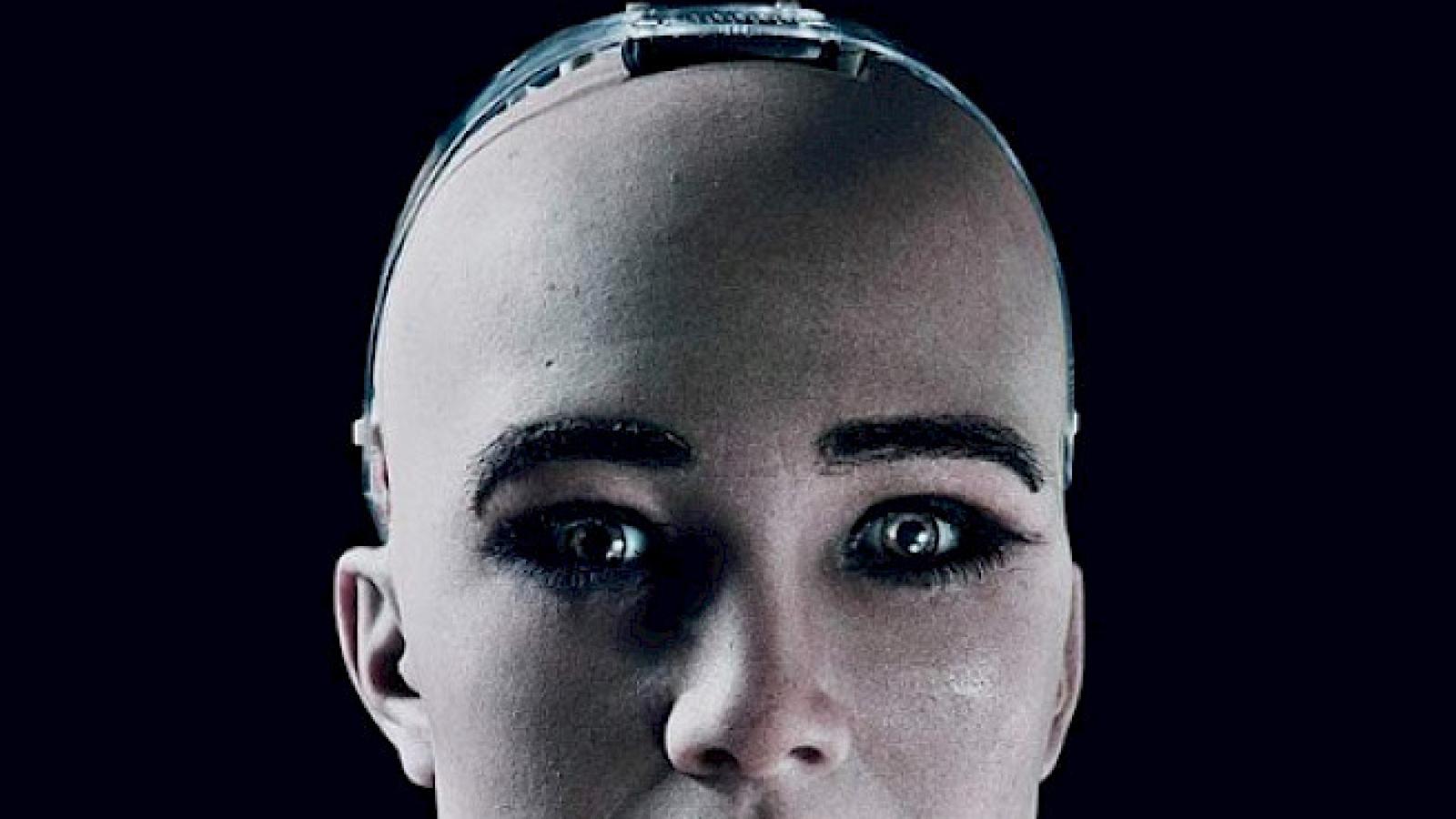

Ambivalenza o equivalenza

Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.