Quando eravamo al sicuro

All’incirca nel 2015, per un anno o forse due, la migliore libreria della capitale è stata un tratto di marciapiede in piazza di San Giovanni in Laterano, per l’esattezza il tratto compreso tra le Mura aureliane e via Sannio.

In quel punto della città, per un anno o forse due, una famiglia napoletana prendeva abusivamente possesso del selciato per adibirlo alla vendita di libri usati, pescati in cantine o chissà dove. Ogni volume costava un euro, non importa quali condizioni mostrasse, se fosse malconcio o come nuovo, un titolo ostico o molto smerciabile, una dozzinale edizione da edicola o un volume rilegato con tanto di sovraccoperta e cofanetto. Tutto costava invariabilmente un euro. Va da sé che la gran parte dell’offerta era paccottiglia eppure valeva la pena fermarsi perché ogni giorno c’erano nuovi arrivi e in mezzo a libracci inutili, ingialliti e gonfiati dall’umidità, si pescava sempre, se non una vera e propria rarità, almeno una chicca, qualcosa di sfizioso e inaspettato che valesse la spesa di un misero euro. Come tante altre attività, anche la libreria del prezzo fisso cominciò in sordina, insediandosi sul marciapiede quasi di nascosto, con pochi articoli, per poi espandersi, diventando una realtà non più ignorabile tanto dai passanti, che si vedevano costretti a rallentare e perciò a dare comunque un’occhiata alle offerte, quanto e soprattutto dai vigili che governano il traffico convulso del piazzale. Quei vigili rappresentavano un mistero, si comportavano come se i napoletani non ci fossero, come se quell’occupazione di suolo pubblico non esistesse, come se quel commercio abusivo non avvenisse. Finché un giorno qualcuno ne chiese conto ai librai: «Ma i vigili? Come fate coi vigili, non dicono niente?». La risposta, un miscuglio di romano e napoletano, fu secca e illuminante: «Se so’ rassegnati». La definisco illuminante, quella risposta, non solo perché spiegava con una parola l’inutilità di qualsiasi intervento da parte delle forze dell’ordine. Qualunque iniziativa repressiva, che fosse l’inflizione di una multa o il sequestro della merce, avrebbe sortito un effetto effimero. Nel giro di un giorno o due la famiglia sarebbe infatti riapparsa come niente fosse, forte del fatto che, quando non si ha nulla da perdere salvo qualche libro vecchio, una multa non è che un pezzo di carta. Sicché ai vigili non restava che un’opzione, rassegnarsi appunto.

Quel giorno – il giorno in cui i napoletani hanno svelato il loro segreto – è stato un’autentica rivelazione. D’un tratto vedevo la rassegnazione del prossimo in una luce nuova, come non l’avevo mai considerata: una leva micidiale, qualcosa del tipo datemi un manipolo di rassegnati e vi solleverò il mondo. E non solo. Ci vedevo anche un segno dei tempi. Mi sembrava cioè che la rassegnazione fosse diventata, oltre che una leva per chi poteva servirsene in quel modo, anche uno scudo, una forma istintiva e rudimentale di autodifesa, il modo sempre più diffuso con cui gli italiani, o una buona parte di essi perlomeno, accettavano di convivere con i mali di un paese irredimibile. Come i vigili rinunciavano a prendere qualunque provvedimento nei confronti dei librai da marciapiede, sapendo che non sarebbe valso a nulla, così tanti giovani, solo per fare uno dei mille esempi possibili, accettavano lavori mal pagati e senza garanzie né tutele, consapevoli di dover vivere e arrangiarsi nel precariato. Come eravamo arrivati a quel punto? Mi chiesi quel giorno. Ma soprattutto: ci eravamo davvero arrivati o quella rassegnazione imperava da sempre e io me ne rendevo conto soltanto ora?

Pensando infatti alla frase che viene immancabilmente citata quando si parla dei mali italiani – cambiare tutto affinché nulla cambi – avrei dovuto concludere che fosse proprio così: da sempre o quasi sempre sembravamo affetti da una cronica mancanza di fiducia nella possibilità di cambiare le cose. Perché il nocciolo della questione, prima ancora che il rassegnarsi o la volontà di cambiare le cose, era appunto la fiducia o, se vogliamo, il suo contrario: da sempre in Italia bisognava stare in guardia. Da tempi immemorabili, qualunque straniero visitasse il paese veniva consigliato in tal senso: tenere gli occhi aperti, non fidarsi mai di niente e di nessuno, perché l’inghippo era spesso dietro l’angolo, e quando non c’era inghippo, si incappava comunque in un intoppo, che fosse la burocrazia bizantina o la disorganizzazione o la scarsa voglia di lavorare o chissà cos’altro. Mai fidarsi: la rassegnazione di oggi sembrava un affinamento di questa regola non scritta, valida da sempre sia per i turisti sia per i nativi.

Eppure qualcosa non tornava. Il caso voleva che proprio quel giorno avessi trovato un volumetto sfizioso nella mia libreria preferita. Si intitolava “Processo a Cinecittà” e mostrava in copertina la foto di una giovane donna in procinto di spogliarsi, anzi più che in procinto, visto che era ormai in mutande e reggiseno. Sulla quarta, il disegno stilizzato di una macchina da presa. Nel risvolto era descritto il contenuto: «Ogni anno attirate dall’abbagliante richiamo del cinema, centinaia di ragazze giungono a Hollywood come a Roma, a Parigi come a Berlino oppure a Londra, ben decise a farsi largo, con qualsiasi mezzo, nel mondo della pellicola. Attraverso gli occhi di una di queste ragazze, Amelia Del Frate [l’autrice del libro] mostra i lati positivi e quelli negativi dell’ambiente cinematografico con la scarna, meticolosa e spietata ricerca della verità di un processo». Veniva anche offerto un breve profilo della fanciulla prescelta: «semplice, ingenua, sognante all’inizio, si fa via via sempre più complessa; conscia dei pericoli che la circondano ella diviene esitante, perplessa, continuando tuttavia a esibire il fascino irresistibile del traguardo agognato».

Un ritratto di altri tempi, anni in cui, per realizzare i propri sogni, soprattutto se si era donne, bisognava imparare a perdere l’innocenza senza corrompersi. Di che tempi parliamo? La data di stampa in fondo al libro, che ho ovviamente acquistato senza esitare e ancora conservo, era maggio 1961. Non ero ancora nato all’epoca, ma sono un figlio di quei tempi. Anni di grande fiducia. Seppure spaccato politicamente tra democristiani e comunisti in un mondo diviso in due blocchi armati, il paese si sentiva comunque al sicuro, protetto dall’ala senza dubbio ingombrante ma gravida di miraggi e a suo modo generosa degli Stati Uniti d’America. Si procedeva spediti verso il benessere, riscattando milioni di persone da una povertà secolare e dall’analfabetismo, e tale era la velocità che si parlava di miracolo economico. Fu in effetti un tempo più breve e meno luminoso di come piace ricordarlo a chi lo ha vissuto o immaginarlo chi ne è figlio. Quanto sia stato fugace e non privo di ombra ce lo mostra un film di allora, diventato oggi un classico anche se all’uscita lasciò molti perplessi.

“Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli sembra curiosamente l’adattamento del libro che ho acquistato dai napoletani che confidavano nella rassegnazione. Potrebbe essere tranquillamente inteso come un processo a Cinecittà, non fosse che la città del cinema non compare mai, se non come sogno che la protagonista del film insegue con fiduciosa ostinazione, una fiducia quasi ottusa tante sono le batoste, gli inganni, le umiliazioni che è costretta subire. Compare invece molto la città, Roma, ma non così riconoscibile come lo è nel film che, del miracolo economico, è diventato il simbolo sebbene di altro parlasse, “La dolce vita”. Non saprei dire quanto la scelta sia stata consapevole, ma l’unico segno paesaggistico ricorrente è quello del gasometro, una sorta di Colosseo moderno e svuotato, quasi a volerci ricordare quanto siano inconsistenti le promesse della città. Vediamo poi più volte l’Eur. Vediamo una sala cinematografica del quartiere, l’Eurcine, quella in cui Adriana, interpretata da una Stefania Sandrelli all’esordio, lavora come maschera e dove patirà l’ultima e più cocente umiliazione. Vediamo il Parco Centrale del Lago, che noi romani chiamiamo amichevolmente laghetto dell’Eur. Vediamo la voliera, metafora fin troppo scoperta della triste condizione di Adriana, un gasometro convertito in gabbia. Vediamo poi tante strade di periferia, quasi mai il centro storico, solo case nuove, anch’esse simbolo del miracolo ovviamente, nella sua versione palazzinara, e poi strade larghe dove le poche macchine sembrano sparire e, sui marciapiedi, alberi appena piantanti, smilzi e gracili, con tronchi che paiono stuzzicadenti. È la stessa città della “Dolce vita”, eppure sembra tutt’altro luogo e mai ci immagineremmo Stefania Sandrelli fare il bagno nella Fontana di Trevi.

Lo sfondo urbano del film passa spesso in secondo piano rispetto alla triste vicenda che viene raccontata, eppure è un termometro importante sia del cosiddetto miracolo economico sia della fiducia più o meno giustificata che vi si riponeva. Ci sono tanto cielo, tanta aria, tanto spazio in “Io la conoscevo bene”.

(Copertina) Il sorpasso, di Dino Risi, 1962. (Sopra) Io la conoscevo bene, di Antonio Pietrangeli, 1965

Tanto di quel cielo che sembra un delitto non sognare, tanta di quell’aria che pare impossibile sentirsi soffocare, tanto di quello spazio che deve per forza esserne anche un po’ per te. Eppure è l’esatto contrario di quel che accade alla povera Adriana, il cui maggior delitto è appunto sognare e che finirà per sentirsi soffocare dopo avere scoperto che quello spazio, per lei, era soltanto un vuoto nel quale gettarsi. Perfino i luoghi chiusi – l’appartamento in cui la ragazza vive, il cinema in cui lavora – sono ampi e ariosi. L’unico ambiente angusto è, guarda caso, anche il simbolo per eccellenza del benessere alla portata di tutti, l’abitacolo della 500 con cui Adriana si aggira per questa città poco riconoscibile e che non assume mai i tratti oppressivi della città moderna. Ai grandi spazi si accompagna una luminosità costante e quasi accecante.

Siamo in estate, tutto è radioso, si vive all’aria aperta e al suono delle canzoni. L’epoca è appunto quella in cui prendono piede le canzoni per l’estate. È un paese che canta “Sapore di sale”, “Abbronzatissima”, “Una rotonda sul mare”; un paese che, insieme alle piccole utilitarie, ha scoperto anche le vacanze o, per dirla come ormai si chiamano, le ferie. Il film comincia non per niente sulla spiaggia di Ostia, con Adriana distesa su un asciugamano. Non è propriamente in vacanza ma solo in pausa perché lavora per un parrucchiere, ma prima di scoprirla maldestra nel trattare le clienti e costretta a concedersi al suo principale, l’immagine iniziale è comunque solare. Come solare è l’inizio di un altro film di quegli anni, “Il sorpasso” di Dino Risi. La vicenda è nota. Il giovane Roberto, timido e fin troppo educato studente di giurisprudenza, viene strappato agli studi nel giorno di Ferragosto da un estraneo, un quarantenne di nome Bruno che è il suo esatto contrario, un esuberante e invadente sbruffone. L’esito è lo stesso del film di Pietrangeli: un salto nel vuoto, la morte. Non si tratta di suicidio, ma è in fondo la stessa storia. Adriana e Roberto perdono la vita perché decidono di fidarsi, di mettersi nelle mani di persone che in effetti non conoscono. Il motivo della fiducia è peraltro menzionato a più riprese nel “Sorpasso”. Per ben tre volte, in momenti diversi, il dinamico Vittorio Gassman sprona il ritroso Jean-Louis Trintignant con frasi del tipo, «Fidati di Bruno...»; «Ma ti vuoi fidare di me?». Il film è un procrastinato quanto frenetico traccheggiare del giovane, sempre indeciso tra il sospetto se non la certezza che quel chiassoso individuo è un mezzo spiantato che campa di espedienti e la voglia di considerarlo amico, quasi un fratello maggiore, il maestro di vita di cui ha bisogno. E qui veniamo a uno dei tanti tratti che accomunano Roberto e Adriana, l’assenza dei genitori. Non li vediamo né li sentiamo mai. Non sappiamo che faccia abbiano, in che relazione siano coi loro figli. Questi due giovani non sono propriamente orfani, ma è come se lo fossero.

Vivono da soli nella grande città e da soli devono sbrigarsela. Non c’è nessuno che dica loro di stare in guardia, di non fidarsi, di non accettare caramelle dagli sconosciuti. Decisamente anomalo per un paese che ancora oggi tende a proteggere dalle insidie del mondo i propri figli anche quando questi dovrebbero essere ormai grandi e vaccinati. Che in entrambi i film i genitori siano assenti non può essere un caso, visto che entrambi raccontano la stessa storia.

Che conclusione dobbiamo trarne? Lo scrittore William Faulkner riteneva che esistono due tipi di storia: quella di chi arriva in città e quella di chi se ne va dalla città. La storia di Adriana apparterrebbe al primo tipo, mentre Roberto sembra rientrare nel secondo modello. Abbiamo visto però che entrambi i personaggi sono riconducibili a una terza specie di storia, quella di chi finisce per accettare la caramella che da bambini ci viene proibito di accettare. Adriana, quasi prigioniera del suo sogno, oltre che ovviamente del fatto di essere una giovane donna, pare non poter agire altrimenti. Roberto si arrovella di più, prova a sottrarsi, cerca di prendere prima una corriera e poi un treno per tornare in città, ai suoi libri di studente, ma viene sempre ripreso nell’orbita tentacolare di Bruno, finché, quando scioglie i suoi dubbi e si lascia andare alla velocità della strada, all’ebbrezza dei sorpassi sconsiderati, quando rimette pienamente il suo destino nelle mani dello sconosciuto, trova la morte. Del resto, che si arrivi in città o che si parta, giungerà sempre un momento in cui ci si deve fidare di qualcuno. Le favole che abbiamo ascoltato da bambini non parlano che di questo. La vera colpa di Pinocchio, in fondo, non è quella di dire bugie ma di credere a quelle degli altri, al Gatto e alla Volpe che gli dicono di sotterrare le monete. E perché ci si trovi a vivere questo genere di esperienza bisogna essere soli, lontani dai genitori.

Con i loro film speculari, con quei bei giovani pieni di speranze ma anche tanto sprovveduti, Risi e Pientrangeli hanno raccontato la repentina metamorfosi di un paese che, da un giorno all’altro, dopo secoli di scetticismo, si scopriva giovane e inesperto, voglioso di sogni e di vita, pronto a fidarsi del primo venuto, ignaro che anche un miracolo economico può rivelarsi un Campo dei Miracoli. Faulkner non me ne voglia, ma se quella di chi arriva e quella di chi se ne va sono in fondo la stessa storia, forse la distinzione va fatta tra le storie di allora e quelle di oggi, quelle di quando eravamo giovani e ci fidavamo e quelle di chi ne ha viste abbastanza per non confidare più in niente se non nella rassegnazione del prossimo, come i napoletani che vendevano libri a un euro.

Per quanto: oggi quel marciapiede è deserto, il negozio non c’è più e che ne sia stato di quei venditori abusivi nessuno lo sa. Mi domando se anche loro non abbiano finito per fidarsi di qualcuno.

Leggi anche

"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley

Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.

150 anni di Marconi: il primo imprenditore globale dell’innovazione

Elettra Marconi racconta il padre e la nave laboratorio che porta il suo nome: a bordo dello yacht Elettra l’inventore della radio ha girato il mondo compiendo straordinari esperimenti

5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua

Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.

Ambivalenza o equivalenza

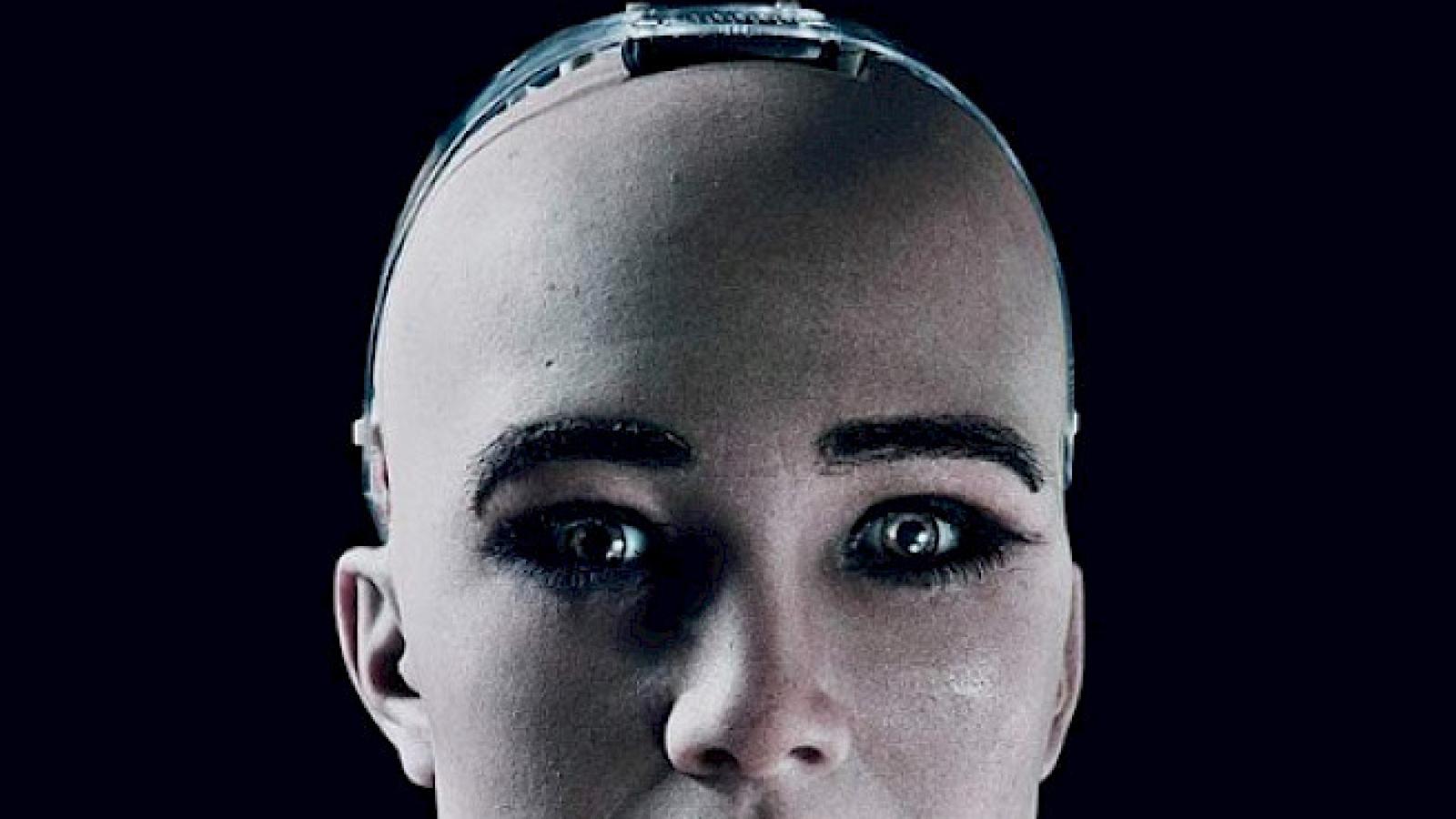

Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.