Black Box

Contra Il digitale è ansiogeno. Allenta il contatto personale che dovrebbe confortarci nella vita. Si osservino gli esseri umani pigiati in uno stesso vagone della metropolitana: in comune solo la postura. La testa china sullo smartphone, chattano nelle più svariate lingue con persone che sono altrove.

Ipnotizzati dallo schermo, cadono inavvertitamente l’uno addosso al corpo dell’altro. Il digitale è antisociale. Riduce in frantumi le relazioni umane. L’elezione di Donald Trump nel 2016 deve molto a Cambridge Analytica che, combinando dati personali rubati da Facebook e psicometria, personalizzò su milioni di utenti le informazioni necessarie a farli votare per il candidato repubblicano, sostituendo il confronto – anche polemico – in seno alle famiglie e ai gruppi di amici.

Pro Il digitale è democratico. Permette di infrangere gerarchie violente e creare nuove alleanze. Nessuna Primavera araba sarebbe stata possibile senza i social network. Il digitale è economico: fa risparmiare tempo e denaro a chi debba partecipare a riunioni di lavoro, e contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 legate agli spostamenti a lunga distanza. Il digitale abbatte i confini e migliora la vita.

Questi argomenti, benché contraddittori, sono condivisi dalla maggior parte degli utenti di piattaforme e applicazioni, concentrati sull’utilità di strumenti che permettono loro di fare di più, meglio e più in fretta le stesse cose che facevano prima: riunioni, chiacchiere, rivoluzioni. Accade così di pensare il digitale come un facilitatore, una versione light del giornale cartaceo, della lavagna, del picchetto, che diventano trasportabili, miniaturizzati, emancipati dal peso degli oggetti fisici.

Basterebbe però ricordare la quantità e la diversità dei minerali (solo a titolo di esempio, il rame dal Perù e il coltan dal Congo) necessari a produrre quei dispositivi che fanno da supporto ai processi digitali, l’impatto ambientale che la loro estrazione provoca, lo sfruttamento di manodopera spesso minorile, per rinunciare immediatamente all’idea che il digitale sia immateriale.

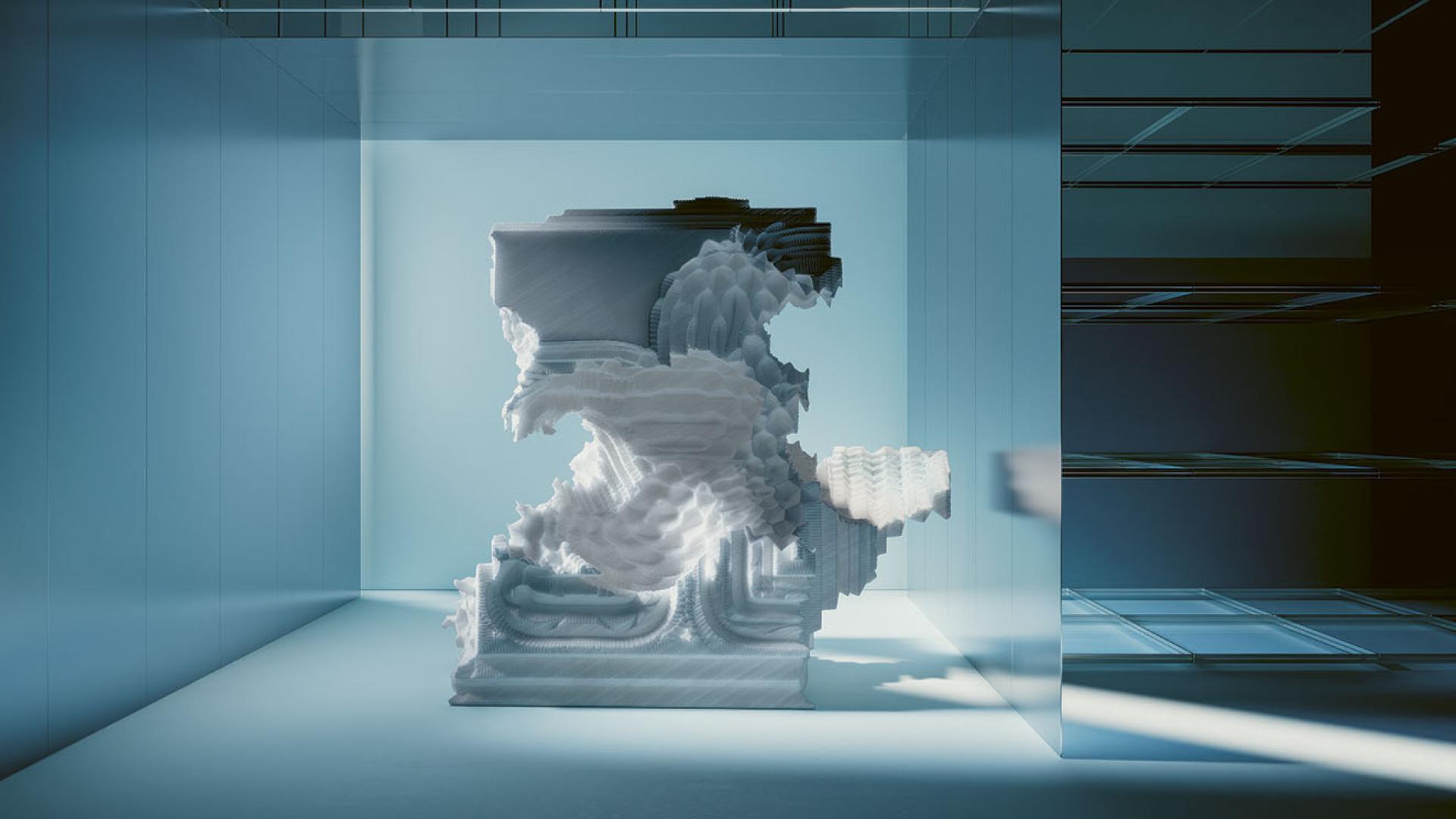

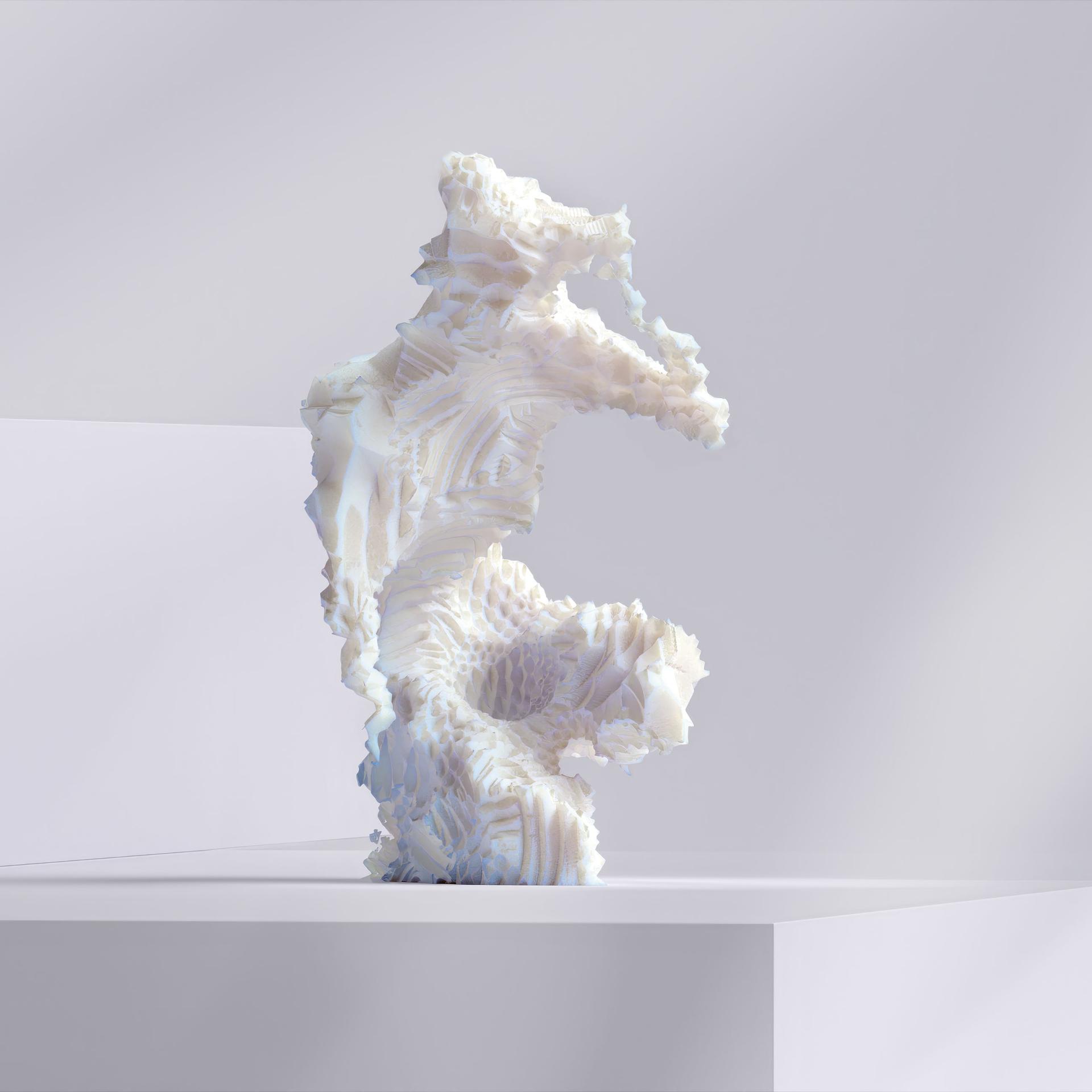

Credits Images: AI Sculpting, onformative, 2022, Courtesy onformative

Che poi il digitale sia buono o cattivo a seconda dell’uso che se ne fa, o che si limiti a sostituire l’analogico come il gas ha sostituito la legna nelle cucine, è un’idea almeno ingenua. Risponde a un modo di pensare basato sul rifiuto della più semplice cultura tecnologica, secondo la quale – come aveva compreso Marshall McLuhan nel lontano 1964 – “il medium è il messaggio”. La tecnologia non è mai semplicemente uno strumento che veicola un contenuto, bensì una possibilità e un vincolo, una protesi che perverte le nostre capacità cognitive, affettive, corporee ed esercita un effetto di ritorno sui modi in cui pensiamo, sentiamo, agiamo.

Se crediamo che il digitale sia incorporeo e neutro, è per un ragionamento derivato ed erroneo: il digitale è una cifra, e dunque non una cosa.

Da ciò non consegue però che la sua eterogeneità con il mondo analogico corrisponda allo scarto di natura che intercorre tra una pietra e un pixel. Piuttosto corrisponde a quello tra una traccia e un numero, tra una copia e un calcolo. Tra la rappresentazione della realtà e la sua matematizzazione. Tra la presa diretta che ho con la matita di legno e grafite cui so fare la punta e quella mediata che ho con un programma che non so modificare.

Credits Images: AI Sculpting, onformative, 2022, Courtesy onformative

È un’eterogeneità che dipende da una incommensurabilità cognitiva: mentre sono capace di rilegare un libro, di leggere e scrivere, gli output digitali sono epifanie magiche che emergono dalla cosiddetta “Black Box”: conosco come un’interfaccia reagisce a uno stimolo, ma i processi per i quali un certo programma lega un certo input a un certo output mi restano imperscrutabili. Questo obbliga l’utente, gli piaccia o meno, a delegare all’informatico e all’ingegnere il controllo sulle proprie azioni digitalmente mediate. L’eterogeneità tra analogico e digitale è dunque epistemica e politica.

Tra i portenti della datificazione della realtà cui stiamo assistendo, spicca il sovvertimento dei confini tra corpi viventi e non viventi, tra esseri umani e artefatti. Si prenda una tecnologia estremamente diffusa in ambito medico: il brain imaging, che consente di visualizzare il cervello in vivo mentre se ne registrano i processi (o gli stati). L’elettroencefalogramma ne è una tipologia relativamente semplice, che può essere realizzata anche tra le mura domestiche. Si acquisti un casco tra i molti disponibili sul mercato, ce lo si appoggi sulla testa e si posizionino sul cuoio capelluto gli elettrodi che rileveranno le onde cerebrali. Si scarichi sul proprio smartphone una app per la lettura della registrazione. Se ne guardi lo schermo: si vedrà un’immagine del proprio cervello, alcune delle cui zone risulteranno più attive di altre, a seconda di quello che si sta “facendo” nel mondo. L’attività cerebrale, per natura invisibile, una volta digitalizzata viene introdotta nella nostra vita quotidiana come si trattasse di appendere in salotto il ritratto del caro estinto.

Chi scrive e chi legge queste righe è un immigrato digitale, ed è probabile che maneggi i vari dispositivi con minor familiarità rispetto ai più giovani nativi. Resto però poco persuasa dall’idea che i secondi, per mere ragioni anagrafiche, li comprendano più finemente. Finché confonderemo l’abitudine a ingrandire un’immagine espandendone la superficie con le dita con la comprensione dei processi di digitalizzazione del mondo vivente, guarderemo il dito al posto della luna.

Credits Copertina: AI Sculpting, onformative, 2022, Courtesy onformative

Leggi anche

"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley

Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.

150 anni di Marconi: il primo imprenditore globale dell’innovazione

Elettra Marconi racconta il padre e la nave laboratorio che porta il suo nome: a bordo dello yacht Elettra l’inventore della radio ha girato il mondo compiendo straordinari esperimenti

5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua

Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.

Ambivalenza o equivalenza

Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.