Piccolo dizionario tecnologico

Esplorando le terminologie del dizionario tecnologico.

Account Termine inglese di origine bancaria, dal francese antico acont, a sua volta dal latino computare (cioè “calcolare”, ma originariamente “potare”). Significa “conto”, “registrazione”. Indica l’insieme delle informazioni (username, password) che identificano un utente registrato presso un fornitore di servizi informatici, come posta elettronica e social. La cessione del servizio spesso è gratuita, la cessione dei dati personali anche. Facebook, dai dati di ciascun profilo, ricava in pubblicità mirata circa 16 dollari al mese (più di un abbonamento Netflix). Ha quasi tre miliardi di iscrizioni, che diventano sei con WhatsApp e Instagram (ovviamente gli iscritti reali sono molti meno, solo su Instagram è possibile gestire simultaneamente cinque profili). Da questa marea di account, dal 2021 riunita nel gruppo Meta, solo nel 2023 Zuckerberg ha già rimosso circa 426 milioni di profili falsi. Negli ultimi tre mesi del 2020 (durante le presidenziali statunitensi e memore del Russiagate) ne aveva rimossi 1,3 miliardi, molti dei quali gestiti da bot impegnati in spam, disinformazione, manipolazione, attività fraudolente. Le celebri spunte blu a pagamento introdotte da Twitter per la certificazione degli account sono un primo passo nella lotta ai fake (per alcuni un passo falso: certificano solo che è stata pagata una quota). Tutto potrebbe cambiare con l’avvento dell’avatar.

Avatar Dal sanscrito avatāra. Indica, nell’Induismo, la discesa di una divinità sulla Terra, sostanzialmente un’incarnazione. Ma oggi intendiamo l’opposto: la rappresentazione digitale di un individuo fisico. Questo significato viene da un’industria in consolidata ascesa, quella del gaming (da game, termine inglese formato dal prefisso collettivo germanico *ga- e da *mann “persona”, col significato dunque di “persone insieme”). Coinvolge tre miliardi di videogiocatori ogni giorno e a fine 2023 sfiorerà un giro d’affari di 300 miliardi di dollari. Qualsiasi forma assumerà il metaverso in gestazione, i suoi genitori sono i social e il gaming. La prima occorrenza videoludica dell’avatar è attestata nel 1985, nel videogioco “Ultima IV: Quest of the Avatar”. Già nel 1974, un gioco analogico, “Dungeons & Dragons”, permetteva ai giocatori di inventare e interpretare un personaggio immaginario all’interno di un mondo fantastico. Eppure l’avatar non è (non solo) un pupazzetto. È la metamorfosi (ma anche il contrario) dell’account, e anzi degli account. Perché l’avatar è (potrebbe essere) unico: un solo mediatore per la posta, la spesa, per tutte le interazioni social e con la pubblica amministrazione, un unico vettore dell’interfaccia individuo-rete. Nella realtà fisica un solo sé, nella realtà digitale un solo avatar. Ma per certificare che ad animarlo sia proprio il singolo utente, occorre l’implementazione di un connubio, già tecnicamente possibile, tra tecnologia biometrica e tecnologia blockchain.

Avatar biometrico (o HBA, Human Biometric Avatar) Protocollo di autenticazione elaborato dallo sviluppatore Massimiliano Nicolini nel 2021. È un algoritmo che acquisisce i parametri biometrici dell’utente (impronte digitali, frequenza del battito cardiaco, mappatura dell’iride, mappatura del padiglione auricolare, timbro vocale e, per le applicazioni mediche, mappatura completa del genoma) per poi effettuare controlli incrociati periodicamente, a cicli di millisecondi, durante l’utilizzo delle applicazioni Web3. Sa tutto quello che l’utente fa in rete e ha tutti i suoi dati personali, però è quest’ultimo a gestirli. O meglio: per accedervi ci vuole una chiave, e la chiave è l’utente. Mediante una combinazione di tecnologia blockchain e tecnologia crittografica (16 chiavi a 256 bit che cambiano ogni 0,3 secondi), ciascun dato di navigazione diviene un’informazione secretata (l’AES, Advanced Encryption Standard, è lo stesso usato dal governo statunitense) che si apre, letteralmente, al solo battito del tuo cuore.

Blockchain Termine inglese che significa “catena di blocchi”. È la tecnologia informatica alla base di bitcoin e delle altre criptovalute. Fu fondata dal fantomatico Satoshi Nakamoto (si veda più avanti) verso la fine del 2008, negli anni fatali della crisi dei subprime. In ogni transazione c’è chi vende e chi compra, ma c’è anche un notaio, una banca, un’istituzione. La transazione stessa si regge proprio sulla fiducia nell’intermediario: il garante monitora i dati, controlla che non siano stati falsificati, non li falsifica, li protegge da eventuali attacchi futuri. La generale sfiducia indotta dalla grande recessione trovò con la blockchain una soluzione tecnica: un registro digitale condiviso non centralizzato (distributed ledger), un libro mastro scritto in inchiostro digitale indelebile, scaricabile da ogni computer ammesso alla rete. La trasparenza è data proprio dal numero delle copie, dalla natura distribuita del registro. Per modificare e falsificare una transazione protetta da blockchain sarebbe necessario modificarne i dati su ogni copia del registro, su ogni anello (anzi blocco) della catena (e possono essere anche milioni, o miliardi). Per questo si parla di meccanismo di validazione basato sul consenso (un meccanismo molto costoso, e inefficiente, dal punto di vista energetico). Cos’è dunque il blocco? Nient’altro che un dato, un’informazione, il contenuto di una transazione unito a un hash, un codice alfanumerico crittografato che è l’impronta digitale del blocco stesso. Perché allora catena? Perché ogni blocco riporta anche l’impronta o hash del blocco precedente. Quando si compra qualcosa si potrà verificarne la storia (si pensi a tutte le transazioni che portano una bistecca nel piatto). Ma questo accade anche quando si vendono o si cedono, per esempio, i propri dati personali. A chi li vende Zuckerberg? Presto potremmo saperlo (e per questo Zuckerberg potrebbe smettere di venderli). Ogni transazione che riguarda il singolo utente sarà inscritta pubblicamente, ma anche crittografata e protetta, nella storia del suo digital twin. Per le sue caratteristiche di certezza, si immagina che in un futuro prossimo sarà alla base di tutti i sistemi catastali.

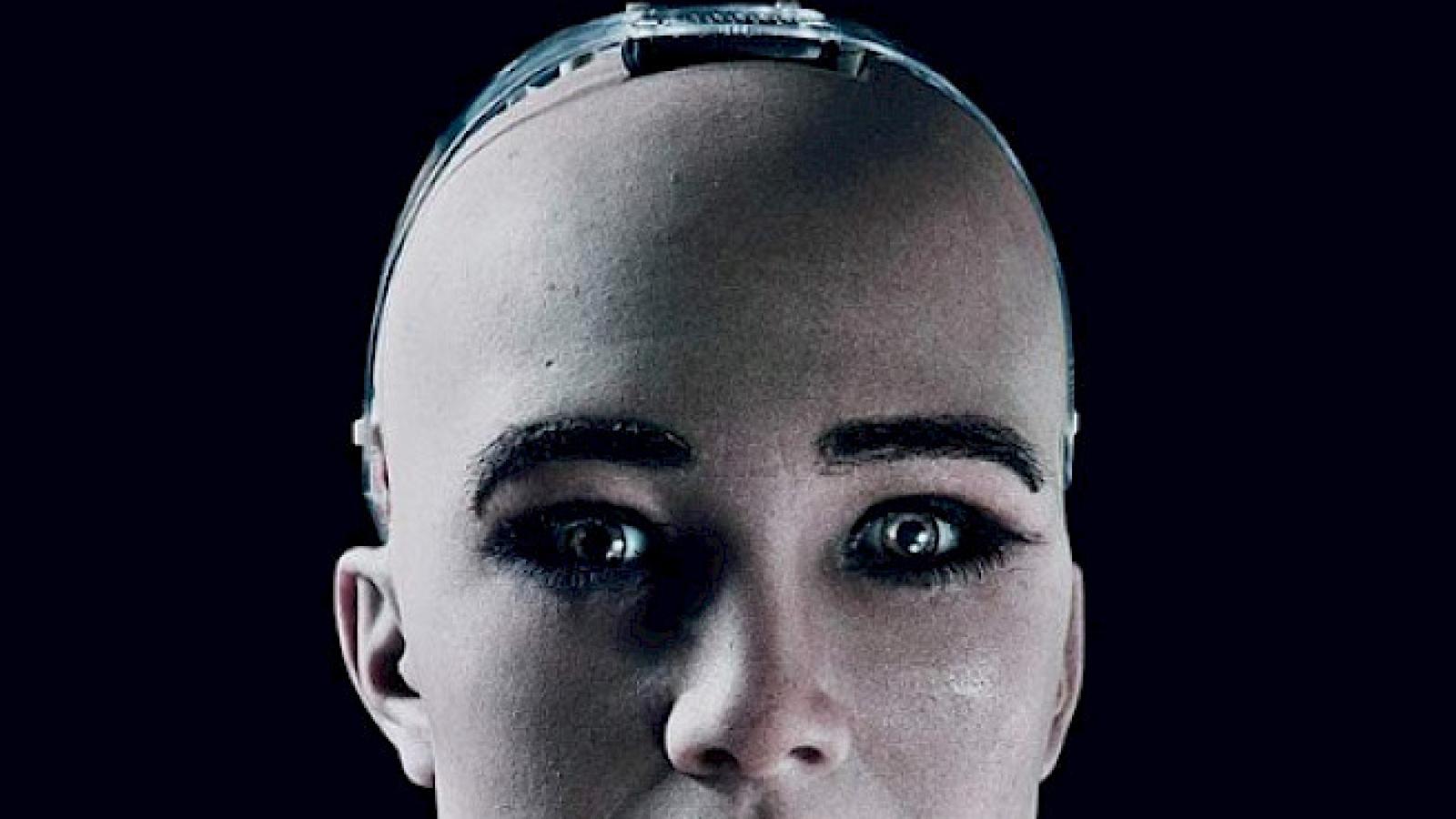

ChatGPT raccontata da sé stessa (*) Chatbot GPT (Generative Pre-trained Transformer), spesso abbreviato in ChatGPT, è un modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAl, basato sulla famiglia di modelli GPT (GPT-3.5, GPT-3 e così via). I modelli GPT sono noti per la loro capacità di generazione di testo e comprensione del linguaggio naturale. ChatGPT, in particolare, è progettato per essere utilizzato in conversazioni testuali con gli utenti, consentendo loro di porre domande o fornire input di testo e ricevere risposte pertinenti e coerenti. Il modello è stato addestrato su enormi quantità di dati testuali provenienti da internet, che gli hanno permesso di acquisire una vasta conoscenza di diverse lingue, temi e argomenti. L’obiettivo di ChatGPT è quello di simulare una conversazione significativa con gli utenti, rispondendo alle loro domande, fornendo informazioni utili e assistenza su una vasta gamma di argomenti.

Tuttavia, è importante notare che ChatGPT è solo un modello di linguaggio basato su pattern e dati, e non possiede una comprensione reale o una coscienza. Le sue risposte si basano sui dati con cui è stato addestrato e potrebbe non essere sempre accurato o appropriato in tutte le situazioni. L’uso di ChatGPT dovrebbe quindi essere considerato con discernimento e verifica delle informazioni critiche quando necessario. (*) Sul meccanismo di funzionamento di ChatGPT, si veda in questo numero il contributo di Roberto Battiston.

Digital twin In italiano, “gemello digitale”. È la replica virtuale di un processo, un oggetto o un ambiente fisico. Elaborato in ambito ingegneristico per ottimizzare la progettazione del prodotto e il monitoraggio della produzione industriale, segna il fondamentale (e redditizio) passaggio dagli atomi ai bit. Non solo manufatturiero (se di mani si può ancora parlare), ma edilizia e trasporti, aerospazio e formazione tecnica, smart cities ed energia, come anche il solito marketing e la vendita al dettaglio online: il digital twin conduce alla quarta rivoluzione industriale (Industria 4.0), all’Industrial Internet of Things (IIoT). Ultima metamorfosi del modello in scala ridotta, non è una semplice copia statica, ma una simulazione dinamica e predittiva in costante scambio di informazioni e feedback con il suo gemello fisico, addirittura prima della sua nascita (nel caso della progettazione di una nuova vettura), e anche, teoricamente, dopo la sua morte: nutrito dai dati raccolti durante la mia vita e animato da un’intelligenza artificiale conversazionale simile a ChatGPT, il mio gemello digitale potrebbe anche vivere senza di me, o almeno continuare a simulare la mia vita, tra i milioni di avatar del metaverso.

Metaverso (o metaversi?) Dall’inglese Metaverse, neologismo di origine letteraria recente ma di risonanze antiche: l’oltreverso, il mondo di là, un digital twin globale. Indica un insieme di ambienti immersivi, perpetui e persistenti, basati sul gruppo di tecnologie del Web3 (realtà virtuale e aumentata, blockchain, NFT, 6G, AI). Ci si potrà fare di tutto, e per tutto il tempo, dal lavoro allo svago. Dopo l’annuncio di Zuckerberg del cambio di nome di Facebook in Meta, gli investimenti nelle aziende legate al metaverso sono cresciuti del 4500% tra il terzo e il quarto trimestre del 2021. Entro il 2024 il metaverso potrebbe generare un business da 800 miliardi di dollari, rispetto ai 46 del 2020. Forse è il futuro. Eppure il nome, i principi e la tecnologia di base sono degli anni Novanta. Il termine compare in un romanzo di Neal Stephenson del 1992 (il titolo, “Snow Crash”, si riferisce a un virus informatico che può infettare e manipolare il cervello umano), nel 1994 Tony Parisi presenta al mondo il VRML (Virtual Reality Modeling Language) e i celebri sette protocolli del metaverso: esiste un solo metaverso; il metaverso è per tutti; nessuno controlla il metaverso; il metaverso è aperto; il metaverso è indipendente dall’hardware; il metaverso è una rete; il metaverso è internet. Sono principi che riassumono il sogno degli albori di internet: un’unica rete di condivisione del sapere, accessibile a tutti, controllata da nessuno. Per ora valgono però come cartina di tornasole di un’unità che non c’è ancora, per via di alcune difficoltà costitutive. L’interoperabilità tra le applicazioni, che è la condizione fondamentale per un metaverso al singolare, dovrebbe basarsi su un accordo industriale trasversale che non è ancora stato raggiunto. Il Metaverse Standards Forum, che a questo obiettivo lavora da tempo, ha già riunito un numero impressionante di aziende, Meta (recentemente) inclusa, ma all’appello manca ancora – esempio eminente – Apple. Inoltre, l’accesso e la partecipazione inclusiva risentono inevitabilmente di sensibili differenze regionali e socioeconomiche che potrebbero generare diverse classi di interazione in relazione ai differenti livelli di investimenti pubblici e privati (infrastrutture di rete) e individuali (visori e dispositivi). C’è infine il problema della giurisdizione territoriale: un metaverso al singolare prevede non solo un accordo industriale generale (software e hardware) ma anche una comunione normativa globale difficile da raggiungere.

Satoshi Nakamoto Pseudonimo del creatore (o creatrice? O creatrici e creatori?) della blockchain e del bitcoin. Satoshi è un nome proprio giapponese diffuso, significa “saggio”; naka significa “dentro”, “medium”, “relazione”; moto significa “origine”. La scelta del nome d’arte d’un crittografo potrebbe anche essere casuale, quella di usare uno pseudonimo no. Perché bitcoin consente e protegge lo pseudonimato, difende una radicale interpretazione del diritto alla privacy. In un mondo di dati, e di copie di dati, in corsa verso la completa tracciabilità, l’innovazione di Nakamoto è un progresso rétro. Restituisce al digitale una sorta di materialità, un’aura di rarità. Come una miniera, il bitcoin è un sistema chiuso, limitato. Alla fine ce ne saranno 21 milioni, non uno di più. Come un oggetto fisico, può essere scambiato in segreto. Il titolo del white paper è molto chiaro: “A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Non si tratta di una transazione in valuta digitale, è uno scambio di cash, come in strada: in teoria una manna per i traffici illeciti (tuttavia la conversione in valute ufficiali costa), ma anche un ostacolo all’ipersorveglianza. Più simile all’oro che al dollaro, il bitcoin non viene emesso da una banca centrale, ma estratto da migliaia di minatori, sparsi in tutto il mondo: risolvono problemi matematici, generano un nuovo blocco della catena e ottengono in cambio una ricompensa. È il lavoro che crea la ricchezza, e non la ricchezza il lavoro. Il denaro, per Satoshi Nakamoto, non è il punto della questione. Nel 2010, per comprare due pizze occorrevano 10.000 bitcoin, oggi un bitcoin vale quasi 30.000 dollari. Satoshi ha un milione di bitcoin. Fanno 30 miliardi di dollari. E non li usa. Perché sono i primi blocchi, tutti sanno a chi appartengono (anche se non sanno davvero a chi). Dietro ai bitcoin c’è solo un essere umano, o un gruppo di esseri umani, ma Satoshi Nakamoto può essere un mito, un’idea – come Batman. In fondo è un nome da manga, o da supereroe. Di certo, l’anonimato del creatore corrisponde all’essenza della creatura: la decentralizzazione può ammettere un centro? Un CEO? Un capo? Una guida? Qualcuno da seguire ed eventualmente perseguire? Satoshi Nakamoto è un singolo? Un gruppo? Non ha molta importanza. I codici della nostra cultura sono opere comunitarie. Non c’è mica un (solo) Omero. C’è l’Odissea. E questa è appena iniziata.

OpenAI Letteralmente “intelligenza artificiale aperta”, associazione senza scopo di lucro, ma al tempo stesso società da 30 miliardi di dollari (tramite OpenAI LP), a cui partecipano una serie di investitori finanziari e tecnologici, con Microsoft in un ruolo preminente. Fu fondata nel 2015 (e poi abbandonata nel 2018) da Elon Musk, ora il primo dei suoi detrattori, che ne fornisce la seguente definizione in un Tweet del 17 febbraio 2023: «OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open”AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft». Del resto, sul proprio sito, OpenAI dice di sé «Creating safe AGI that benefits all of humanity», ma di fatto fa soprattutto gli interessi di Microsoft (dal 2022) in funzione anti-Google. Lo stesso ricorso, fin dal suo motto, all’espressione AGI (Artificial General Intelligence) è problematico. Una intelligenza artificiale generale, o intelligenza artificiale forte, quella con una coscienza uguale o superiore alla nostra, molto probabilmente non arriverà mai. Ciò che l’AI esibisce è una simulazione di intelligenza e di autoconsapevolezza, una simulazione che ovviamente richiede regolamentazione e può causare danni incalcolabili, specialmente nelle applicazioni militari, ma anche (come al solito) in fatto di privacy e dati personali. Eppure i timori più immediati, quelli per esempio espressi dal cofondatore e CEO Sam Altman durante l’audizione al Senato statunitense del maggio scorso, riguardano il vecchio problema della manipolazione e disinformazione degli elettori, una disciplina in cui l’umano eccelle da tempo, anche senza AGI. Tra tante incognite legate al futuro, l’unica certezza è la creatura di OpenAI, e cioè ChatGPT, un’AI conversazionale rivoluzionaria, ma soprattutto un prodotto di successo: 100 milioni di utenti ad appena due mesi dal lancio (TikTok aveva impiegato nove mesi, Instagram oltre due anni).

Web1 È la prima stagione del World Wide Web. Nasce negli anni Novanta, con Tim Berners-Lee e il linguaggio HTML (HyperText Markup Language), con gli hyperlink e i primi browser. Chiunque al mondo avesse familiarità con il linguaggio, poteva generare e ospitare siti web. Gli altri potevano leggere (e navigare tra) pagine statiche, contenuti che non sapevano produrre, e che in ogni caso, tecnicamente, non potevano neanche commentare. Per l’utente medio era un’esperienza passiva, a interazione molto limitata, ma l’architettura generale era decentralizzata: io scrivo tu leggi, senza passare dalle grandi piattaforme.

Web2 Il Web2 è una prima metamorfosi. Nasce con il nuovo millennio, con l’implementazione di JavaScript, un linguaggio di programmazione a script lato client, che ha consentito l’aggiunta di interattività dinamica alle pagine web, e con le piattaforme di CMS (Content Management System), come Blogger (1999) o WordPress (2003), che permettevano all’utente inesperto di godere del linguaggio HTML senza saperlo usare. Il fruitore sembra diventare creatore, ma in realtà diviene prosumer (producer + consumer). Nasce Wikipedia (2001), nascono i blog e Myspace (2003), ma anche Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006), Instagram (2010). È l’epoca, tuttora in corso, delle big tech e delle relative piattaforme, megaserver che mediano l’accesso dell’utente, attraverso account personale, ai servizi della rete. Servizi per lo più gratuiti, ma nondimeno pagati con la moneta dei dati personali (nome, dati demografici, indirizzo e-mail, posizione geografica, ricerche effettuate, prodotti visualizzati, interazioni sociali), dunque con una costante profilazione. Già nel 2019 oltre il 40% del traffico internet passava attraverso Google (Alphabet), Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft e Apple. Questo è il Web2: un’architettura centralizzata basata sull’accesso dell’account a server gestiti da operatori privati in grado di raccogliere, e poi usare e rivendere, i dati personali dell’utente (ma in grado anche, eventualmente, di sospendere o bloccare l’account responsabile di violazioni della policy della piattaforma).

Web3 Il Web3 è invece caratterizzato, almeno sulla carta, da un’architettura – user-centric, trustless (senza intermediari), permissionless (priva di governo) – basata sulla blockchain. In questa cornice, le applicazioni e i servizi sono dunque distribuiti su una rete di nodi, che possono essere costituiti dai computer degli utenti (anche solo due utenti), il cui incontro non richiede né un server centralizzato né l’intermediazione di un’autorità centrale per la verifica e l’autenticazione delle transazioni: non accedo ai servizi della rete attraverso una piattaforma e un account, profilabile e controllabile, ma mediante un avatar in grado di verificare la mia identità con i miei dati biometrici pressoché costantemente e soprattutto di conservare i miei dati personali nella propria blockchain, cedendo di volta in volta solo quelli utili al servizio da me richiesto, e solo per la durata del servizio stesso. Lo spettro del Web3, che potrebbe cambiare completamente le regole del gioco (economico) della rete, spiega l’esplosione del dibattito e soprattutto del volume d’affari relativi al metaverso. Di fronte all’eventualità di perdere il controllo sui dati personali dell’utente, l’exFacebook e le grandi piattaforme – gattopardi del Web2 – si stanno muovendo per conquistare (anzi mantenere) il dominio sulla prossima metamorfosi.

Leggi anche

"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley

Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.

150 anni di Marconi: il primo imprenditore globale dell’innovazione

Elettra Marconi racconta il padre e la nave laboratorio che porta il suo nome: a bordo dello yacht Elettra l’inventore della radio ha girato il mondo compiendo straordinari esperimenti

5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua

Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.

Ambivalenza o equivalenza

Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.