Pulsantizzare le emozioni

Erano i primi anni Trenta e da lontano – e con esibita noncuranza – i russi osservavano la mutazione genetica a cui gli americani sembravano destinati. Una «nazione di schiacciatori di bottoni», dicevano, riferendosi alla meccanizzazione delle fabbriche e forse anche a tutti quei tostapane, aspirapolvere, lavastoviglie e asciugatrici che, all’improvviso, avevano portato il taylorismo dentro le case.

«La loro vita è così semplice», dicevano, senza nascondere l’ironia e forse il presagio di un inevitabile declino, perché quei bottoni che azionavano macchine efficienti e instancabili – macchine che lavoravano al posto loro – rischiavano di trasformare l’America in un popolo di rammolliti.

Un centinaio di anni dopo, una mutazione effettivamente c’è stata, e ha proprio a che fare con l’adattamento di una buona parte degli umani, russi compresi, a quotidianità che richiedono l’utilizzo continuo, a volte compulsivo, delle dita.

Siccome il cervello è un arnese capace di cambiare e di adattarsi all’ambiente, le aree cerebrali coinvolte nell’elaborazione di informazioni tattili si stanno infatti modificando, soprattutto tra i grandi utilizzatori di smartphone e tablet. In parole povere, il nostro cervello si sta adeguando a un modo nuovo e più raffinato di utilizzare i polpastrelli, che diventano estremamente sensibili per l’uso dei touch screen.

«Ogni esperienza modula le attivazioni e la connettività all’interno del sistema nervoso» spiega Irene Ronga, ricercatrice del Gruppo Brain Plasticity and behavior changes dell’Università di Torino. «Quella porzione di corteccia che mappa un movimento ripetuto tutti i giorni, spesso per molte ore al giorno, si sviluppa e si modifica efficacemente. I cellulari hanno cambiato il modo in cui usiamo le dita».

Il cervello è plastico, cambia costantemente, adattandosi alle necessità. Negli ultimi decenni abbiamo smesso di riempirlo di competenze che sono diventate superflue, come imparare a memoria i numeri.

In compenso, abbiamo iniziato a richiedergli altre abilità, come digitare coi pollici a velocità supersoniche per utilizzare strumenti nati allo scopo di mediare alcune mansioni, soprattutto quella di comunicare a distanza, ma che, ben presto, sono diventati un prolungamento di noi e un’espansione del nostro mondo.

Irene Ronga spiega che «il cervello trascura le informazioni inutili, ma impara molto bene quelle utili». «E qualunque tipo di apprendimento è plasticità. Ci sono tecniche di neuroimmagine che ci permettono di vedere l’attività cerebrale prima della nascita: il cervello di un feto, dal settimo mese, è già in grado di apprendere e modificarsi sulla base degli eventi percettivi più frequenti che accadono nel mondo circostante. Da quel momento, un cervello sano e allenato all’apprendimento è in grado di cambiare per tutta la vita».

In passato, diversi neuroscienziati avevano studiato cosa accadesse nel cervello delle persone che fanno un uso quotidiano e prolungato delle mani. Nei musicisti e nei gamers avevano scoperto che l’attività neurale legata alle dita era molto superiore a quella degli altri umani. Ma, a quanto pare, l’uso degli smartphone ci ha ulteriormente plasmati, mutando la corteccia sensoriale, e lo ha fatto in modo molto più pervasivo.

In Inghilterra, l’Office of Communications ha calcolato che circa il 95% delle persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni possiede uno smartphone e lo controlla in media ogni 12 minuti per comunicare, consultare e utilizzare dati, condividere, controllare la realtà e costruirne un’altra: parallela, virtuale. Secondo un altro studio citato dal libro “Confidenze digitali. Vizi e virtù dell’innovazione tecnologica” (Il Mulino, 2023), ciascuno di noi, in media, prende in mano il telefono 96 volte al giorno, ma c’è chi arriva a 150. E allora perché dare al cervello compiti superflui, come imparare a memoria il numero di telefono di amici e parenti, quando c’è tutto questo nuovo e più urgente lavoro da fare?

Ma se l’oggetto smartphone e i gesti che adottiamo per utilizzarlo modificano i comportamenti motori – e modificano anche il corpo, visto che è sempre più diffusa la sindrome da text neck, il collo da messaggio, una sofferenza posturale provocata dalla posizione della testa protesa in avanti e lo sguardo allo schermo del cellulare o del computer – i cambiamenti degli aspetti cognitivi e dei comportamenti sociali, sia quelli generati dall’uso di nuovi strumenti sia quelli legati all’IA, sono i più sorprendenti e sono visibili senza sofisticate tecniche di neuroimmagine.

Abbiamo trasferito la gamification nella vita quotidiana, per esempio, imparando a gestire la complessità delle situazioni, acquisendo una flessibilità cognitiva superiore ma pagandone il prezzo con una maggiore aggressività, soffriamo di nomofobia, la sindrome da disconnessione, che ci manda in paranoia quando il telefono resta a lungo silenzioso, e molti giovani hanno grossi problemi con le tasche dei propri pantaloni, che sentono vibrare anche quando il cellulare è spento.

Soprattutto, però, abbiamo modificato alcuni comportamenti sociali che sono sotto gli occhi di tutti, ma di cui spesso nemmeno ci accorgiamo. A questo proposito, “Confidenze digitali”, scritto da Massimiano Bucchi, sociologo, scrittore e professore di Scienza e Tecnologia presso l’Università di Trento, è un libro molto interessante. Incuriosito dalla familiarità e dall’intimità che sembrano suggerire i messaggi di testo – pieni di baci, cuori, abbracci anche tra persone che si conoscono appena o addirittura non si conoscono – Bucchi ha registrato che cosa è accaduto, nel giro di pochi anni, alle relazioni umane, che cosa ha determinato la sospensione dei rapporti più formali e cosa sembrerebbe aver accelerato il processo dell’amicizia o averne dilatato il concetto.

«Sono i mezzi di comunicazione, più che i contenuti della comunicazione, a creare una cornice che definisce il nostro modo di agire e di pensare», scrive Bucchi nel suo libro. E cita il sociologo Marshall McLuhan: “Il medium è il messaggio”. «In passato nessuno si sarebbe sognato di scrivere baci in calce a un fax. I messaggi incoraggiano la confidenza che ci scambiamo ma non presuppongono necessariamente fiducia reciproca, non hanno un intento seduttivo o affettivo», dice Bucchi. E nemmeno sentimenti ricchi, intensi e colorati che si contrappongono a quella cosa monotona e nera che sarebbe l’amore, direbbe probabilmente il filosofo Michel Foucault, che all’amicizia ha dedicato gli studi degli ultimi anni della sua vita.

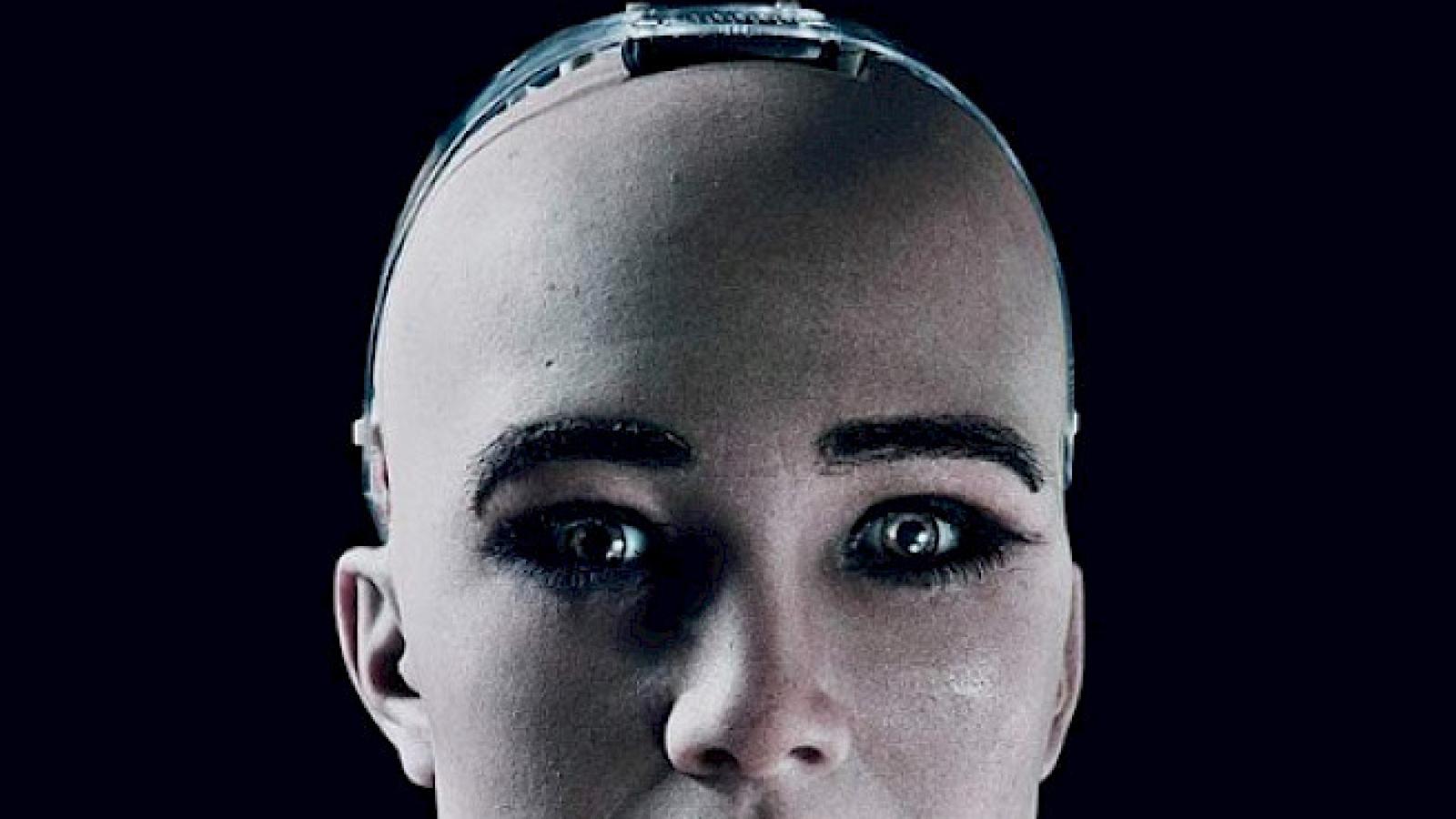

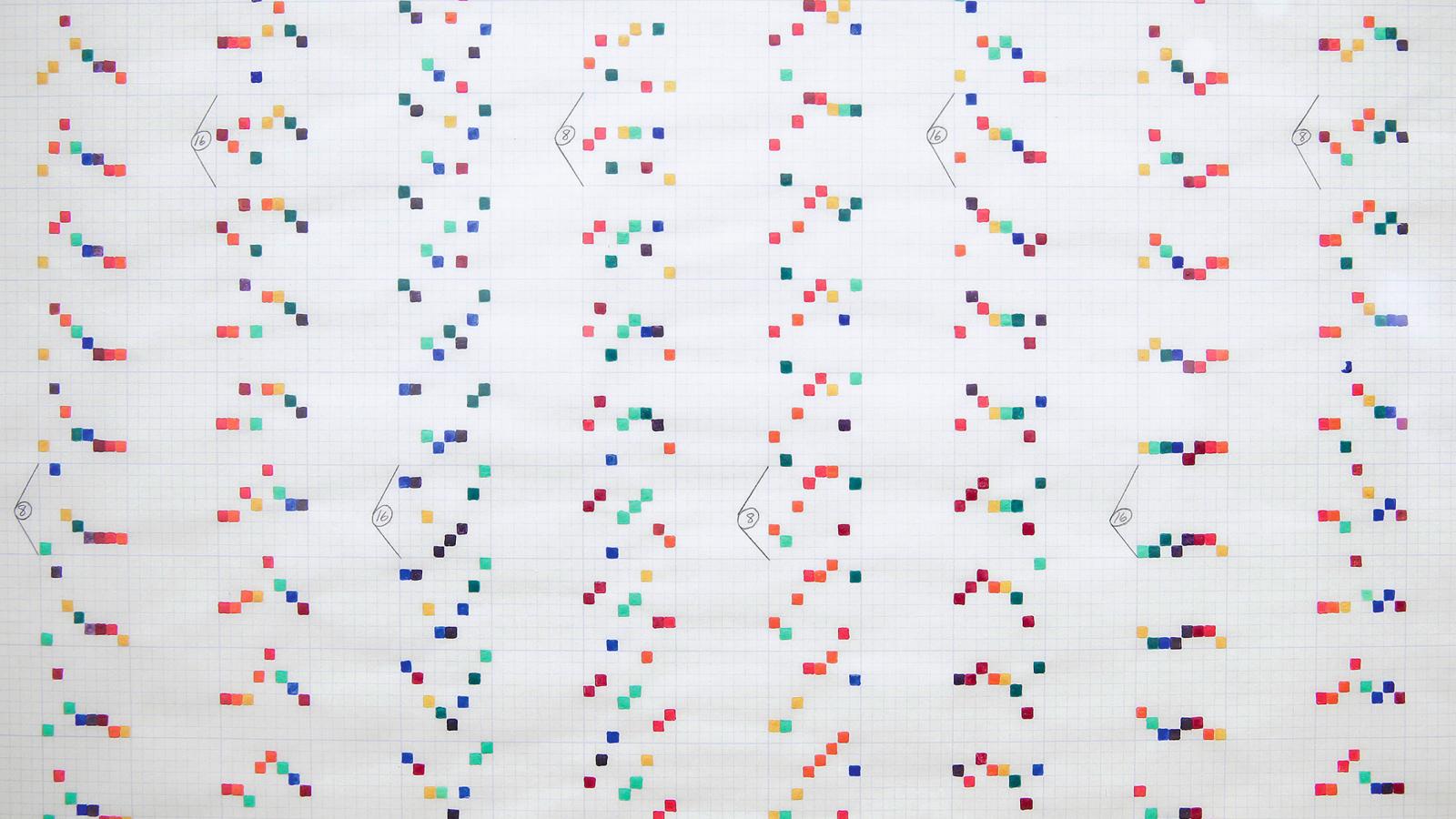

A renderci tanto amichevoli ed espansivi «è stata la nuova frequentazione testuale attraverso gli SMS e poi WhatsApp e Facebook e Instagram. L’introduzione degli emoji che ha materializzato in forma visiva concetti ed emozioni ha poi accelerato lo slittamento verso la confidenzialità. Il like button è forse il pulsante virtuale schiacciato più frequentemente sul pianeta. Rachel Plotnick, studiosa di media, sostiene che nella società moderna c’è una pulsantizzazione delle emozioni, e si dà per scontato che a ogni stato d’animo corrisponda qualcosa che si può premere per dare concretezza e visibilità a ciò che proviamo». Le confidenze digitali coinvolgono anche la comunicazione tra gli umani e certe tecnologie: forse per fidarci di loro abbiamo bisogno di umanizzarle e renderle più familiari, «è difficile fidarsi di una forma di intelligenza o di sapere che arriva alla soluzione di un problema attraverso passaggi misteriosi, non raccontabili», come dice Ronga. «Gli assistenti vocali hanno spesso nomi e voci femminili, Alexa o Siri – fa notare Bucchi – in quanto la percezione comune è che i bot femminili sembrino più umani di quelli maschili», e le grandi aziende non fanno mai scelte casuali. «Le big tech enfatizzano le comunicazioni informali per alimentare l’equivoco della gratuità di quello che ci offrono», dice il sociologo. Ci sussurrano: bentornato, queste canzoni potrebbero piacerti, come farebbe chi ci vuole bene. Non siamo clienti: un cliente pagherebbe per un servizio, noi, da buoni amici, non paghiamo. Ci lasciamo semplicemente profilare.

Con la lusinga della gratuità, il miraggio di un mondo a disposizione, senza distanze e senza confini, passiamo sempre più ore a digitare sui tasti o sui nostri touch screen per comunicare, scaricare tutorial che ci insegnano a fare qualunque cosa, dalla tinta per capelli alle zanzariere, ai sistemi per diventare ricchi, fissiamo i nostri schermi per capire di cosa parlano gli altri o che cosa fanno gli altri, così da poterli giudicare o emulare o invidiare. E le nostre giornate si consumano in fretta, cambia il rapporto con il tempo – il rapporto col tempo è una delle grandi mutazioni a cui stiamo assistendo – dormiamo sempre meno ore e diventiamo insonni, a volte addirittura ammalati di insonnia, pur di restare connessi.

«Qualche anno fa – ricorda Massimiano Bucchi – fece scalpore un’intervista all’amministratore delegato di Netflix, Reed Hastings. Il nostro principale concorrente è il sonno, disse. Una dichiarazione vagamente inquietante, se si pensa che in vent’anni, negli Stati Uniti, le diagnosi di problemi del sonno sono aumentate del 266%. Ma che ha un precedente: Thomas Edison, uno dei padri della luce elettrica, sosteneva che il successo della sua invenzione fosse legato alla capacità di stare svegli il più a lungo possibile».

(Tra l’altro, a leggere “Confidenze digitali” si imparano un sacco di cose. A partire dal fatto che le mutazioni che attribuiamo all’era digitale sono iniziate molto prima: la pulsantizzazione che nasce nel momento in cui abbiamo cominciato a delegare alle macchine parte delle nostre esperienze e della nostra fatica, la deprivazione del sonno che comincia con la rivoluzione industriale, la connessione globale, che parte quando un cavo telegrafico sottomarino viene steso tra l’America e l’Europa e, nel 1858, un messaggio della regina Vittoria raggiunge per la prima volta il presidente degli Stati Uniti, l’idea di servizi sempre disponibili che debutta nel 1967, con l’invenzione dell’ATM, quando le prime sterline cominciano magicamente a uscire da uno sportello bancomat, a Londra, trovando grandi estimatori tra prostitute e scommettitori illegali che preferiscono non avere a che fare con il cassiere in persona. Solo per fare qualche esempio).

Ora la domanda è: quale mutazione ci attende con l’intelligenza artificiale generativa? Dobbiamo avere paura di ChatGPT, che modificherà ulteriormente il nostro rapporto con il lavoro, con il tempo, con il sapere, con la fiducia in noi stessi e nel resto degli umani, e magari costruirà esperienze e mondi nuovi al posto nostro? Difficile dirlo: in passato le previsioni più esatte sono state quelle di scrittori di fantascienza come Karel Čapek, Aldous Huxley o Isaac Asimov. «L’unica cosa certa è che ogni innovazione non ha bisogno solo di una tecnologia che funzioni ma anche di un contesto in grado di metabolizzarla, per raccoglierne i benefici e limitarne gli effetti negativi», sostiene Bucchi. «Una scuola che non sta al passo è rovinosa, sempre meno credibile. Una buona scuola deve insegnarci a usare gli strumenti, a riconoscerne i vantaggi e i limiti, i pericoli, l’importanza della privacy, a difenderci dalla perdita di tempo, dalla maleducazione».

Irene Ronga parla di «un’igiene della tecnologia, della necessità di sviluppare un senso critico e soprattutto di mantenere cervelli vivi, allenati, come facciamo coi muscoli del corpo. La pigrizia è il nostro peggior nemico rispetto all’IA generativa».

Un dettaglio che troppe volte dimentichiamo è che la vera intelligenza non è della macchina: è solo nostra. Nella macchina di intelligenza non ce n’è neanche un briciolo. C’è una memoria eccezionale, una capacità di incrociare i dati velocissimamente, nessuna responsabilità, nessuna creatività che non nasca dall’incrocio di vecchie esperienze che noi stessi le abbiamo inculcato, nessuna spinta morale a essere sinceri. Il filosofo dell’informazione Luciano Floridi ha approfondito il tema della responsabilizzazione dell’intelligenza artificiale. Alla domanda: affideresti all’IA operazioni ad alto rischio, senza alcun controllo, Floridi risponde che lo farebbe «se l’IA fosse davvero intelligente e invece è stupida». E allora, tanto per dirne una, quel compito che noi le assegniamo lo può fare alla grande, ma poi non capirà quando è ora di smettere. «Se scoppia un incendio – scherza Floridi – io smetto di giocare a scacchi, perdo la partita ma salvo la vita, il computer continua a giocare».

Un esempio che può valere per molte cose, a partire dalla fiducia che concediamo a ChatGPT quando le chiediamo di lavorare al posto nostro. Avrebbe dovuto tenerne conto quell’avvocato americano che voleva un risarcimento per il suo assistito, ferito a un ginocchio da un carrello portavivande sulla linea El Salvador New York. L’avvocato si è presentato in aula forte delle precedenti sei cause contro la stessa compagnia aerea, tutte vinte dalle vittime di carrelli portavivande e altri oggetti fuori controllo. Peccato che fossero false, inventate con una precisione millimetrica da ChatGPT. L’avvocato è finito su tutti i giornali del mondo per aver buttato all’aria trent’anni di onorata carriera forense.

Leggi anche

"La valle oscura": vivere e morire nella Silicon Valley

Da tempo ormai la Silicon Valley è al centro delle attenzioni, spesso ossessive, di opinione pubblica, intellettuali, politici e semplici curiosi.

150 anni di Marconi: il primo imprenditore globale dell’innovazione

Elettra Marconi racconta il padre e la nave laboratorio che porta il suo nome: a bordo dello yacht Elettra l’inventore della radio ha girato il mondo compiendo straordinari esperimenti

5G, la tecnologia plasma il futuro: l'umanità è un'appendice superflua

Gli spot sulla nuova rete internet sono il manifesto dell'ideologia tecnocratica: la fantascienza è già scienza.

Ambivalenza o equivalenza

Se in una chat attribuite umanità al vostro interlocutore, e questi si rivela una macchina, allora si tratta di una macchina intelligente. Un’intelligenza artificiale.