Don Chisciotte e Calibano

Le macchine inseguono l'umanità nel tempo, suscitando timori di sostituzione.

Le macchine. Le macchine ti inseguono da sempre, un tempo immemorabile, come la prima ruota, come ombre proiettate sul futuro, da quando le mani hanno cominciato a contare e sono andate al di là del proprio io, oltre l’umano e al suo servizio, per accorciare il tempo e lo spazio e spartirsi la fatica. È per questo forse che fanno paura, come se prima o poi dovessero prendere il posto di chi le ha costruite. Il fantasma inconscio è che non siamo indispensabili. Non lo siamo mai stati. Si sta qui ma senza sapere perché, come naufraghi. Il sospetto che si possa essere le macchine di qualcun altro è forte. Sogni fragili di un sognatore invisibile, con la tentazione di prenderne il posto, magari per vedere l’effetto che fa. Solo che il passaggio da figlio a padre ci spaventa e il terrore è scorgere nello sguardo di un’intelligenza artificiale il nostro stesso destino. Dio è morto e la macchina prima o poi si sbarazzerà dell’umano. È la mancanza di una metafisica che rende il futuro così drammatico. Il timore di stare qui per caso, irrilevanti, senza uno straccio di ragione, con un creatore imperscrutabile che gioca a dadi o a nascondino. La sensazione di apocalisse ineluttabile non ha nulla a che fare con i nostri peccati, ma va a riempire un’assenza. L’attesa della fine, che sorprendentemente caratterizza questi primi decenni di terzo millennio, finisce per dare un senso al disorientamento. Se c’è un finale, apocalittico, ci sarà stato anche un inizio, basta tracciare una linea disordinata e il destino è fatto. Basta a questo punto cercare un misfatto e un colpevole, il sole che si spegne, la natura che si vendica, la guerra finale, la volontà di potenza dell’umano.

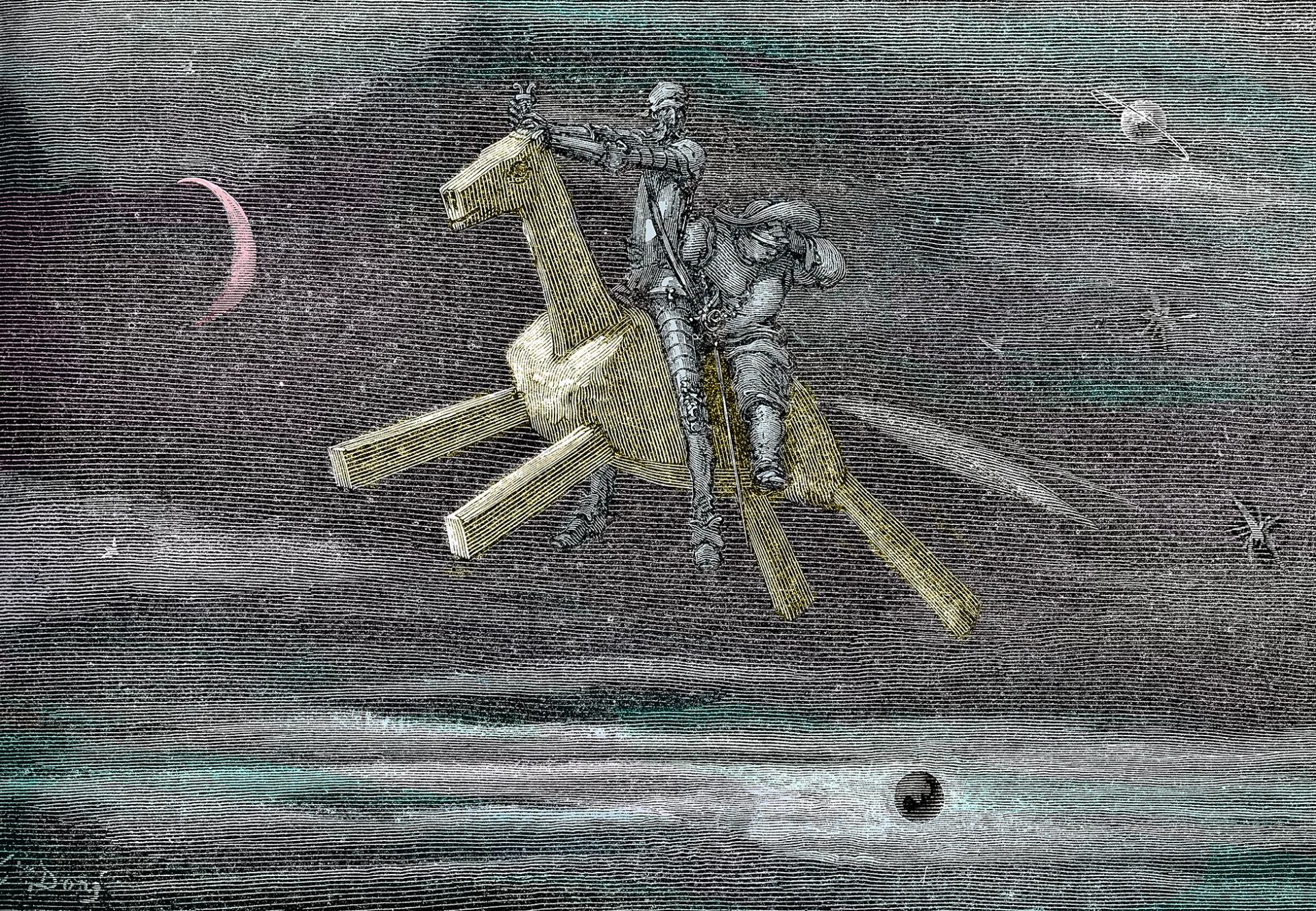

Le macchine potrebbero essere tra gli indiziati, ma non sono al primo posto. Le si percepisce più che altro come un passaggio verso l’apocalisse. Il concetto forte è quello della sostituzione. È un paradosso, se ci si pensa. Il loro ruolo è aiutare, ma quell’assistenza nasconde una preoccupazione. Come se questa carità meccanica strappasse all’umano la canna da pesca. Lo rende inutile, superfluo e accattone. Se finora ha sostituito le braccia, le gambe, il respiro e ci ha regalato le ali e la velocità, accorciando i tempi e allargando gli spazi, adesso punta in fretta al cervello. L’intelligenza può essere artificiale? Per ora è solo una brutta copia, ma già abbastanza potente da suggerire l’ipotesi della fine del lavoro. Ce ne è abbastanza per ridare un palcoscenico al luddismo. Qui non è il replicante a spaventare, ma il semplice aiutante, quello che calcola con una velocità che non sappiamo raggiungere, quello che prevede, suggerisce, ci affianca, con la precisione che riduce gli errori, quello che fatica al posto nostro, senza sentire la fatica. È l’operaio, il tassista, il camionista, il badante, il cameriere, l’insegnante, il muratore, il revisore dei conti, l’idraulico, l’elettricista, il bancario, il rappresentante, il postino e qualsiasi colletto bianco, il tecnico di qualunque cosa, anche giornalisti e affini. Ancora una volta ci si ritrova a diffidare di quelle macchine che, create da noi, ci hanno portato fino a qua. La domanda si ripete davanti a ogni rivoluzione, a ogni cambio di paradigma. Dove sarà il limite? È questa domanda a cui non c’è risposta che genera repulsione. La macchina è il nemico con cui fare i conti. È l’interpretazione che Miguel de Unamuno dà alle battaglie immaginarie di Don Chisciotte. Il cavaliere della Mancia ha bisogno di credere nelle macchine, per sentirsi ancora vivo. «Aveva ragione il Cavaliere: la paura, e solo la paura, faceva vedere a Sancio, e fa vedere a noi semplici mortali, mulini a vento nei prepotenti giganti che seminano il male sulla Terra. Quei mulini macinavano pane, e di questo pane mangiavano gli uomini induriti nella cecità. Oggi non ci appaiono più come mulini, ma come locomotrici, turbine, piroscafi a vapore, automobili […] mitragliatrici […] ma cospirano per il medesimo male. La paura, e solo la paura sanciopanzesca, ci ispira culto e venerazione per il vapore e l’elettricità […] ci fa cadere in ginocchio davanti ai prepotenti giganti della meccanica e della chimica, a implorare misericordia».

Che fare? L’uomo fa sempre i conti con il demone della schiavitù. È la maledizione di Calibano, il meraviglioso mostro che vive sull’isola ignota ne “La tempesta” di William Shakespeare. Calibano lo schiavo. Calibano il deforme. Calibano che ama Miranda. Rifiutato, cerca di violentarla per generare l’oltre umano. Esule e, grazie alla magia, padrone dell’isola, Prospero, padre di Miranda, riesce a sviluppare l’intelletto di Calibano, ma non a vincerne l’innata malvagità, sebbene il mostro sia sensibile all’incanto delle arti e della natura. Calibano vuole essere libero. Vuole riconoscersi. Il controllo di Prospero è un’illusione, come tutto ciò che lo circonda. La scelta finale di Prospero è una resa: rinnega la magia. «Ora non ho più spiriti al comando, non ho potere più per incantesimi».

Senza la sua virtuale macchina d’incantamenti, Prospero torna a essere solo un uomo.

Leggi anche

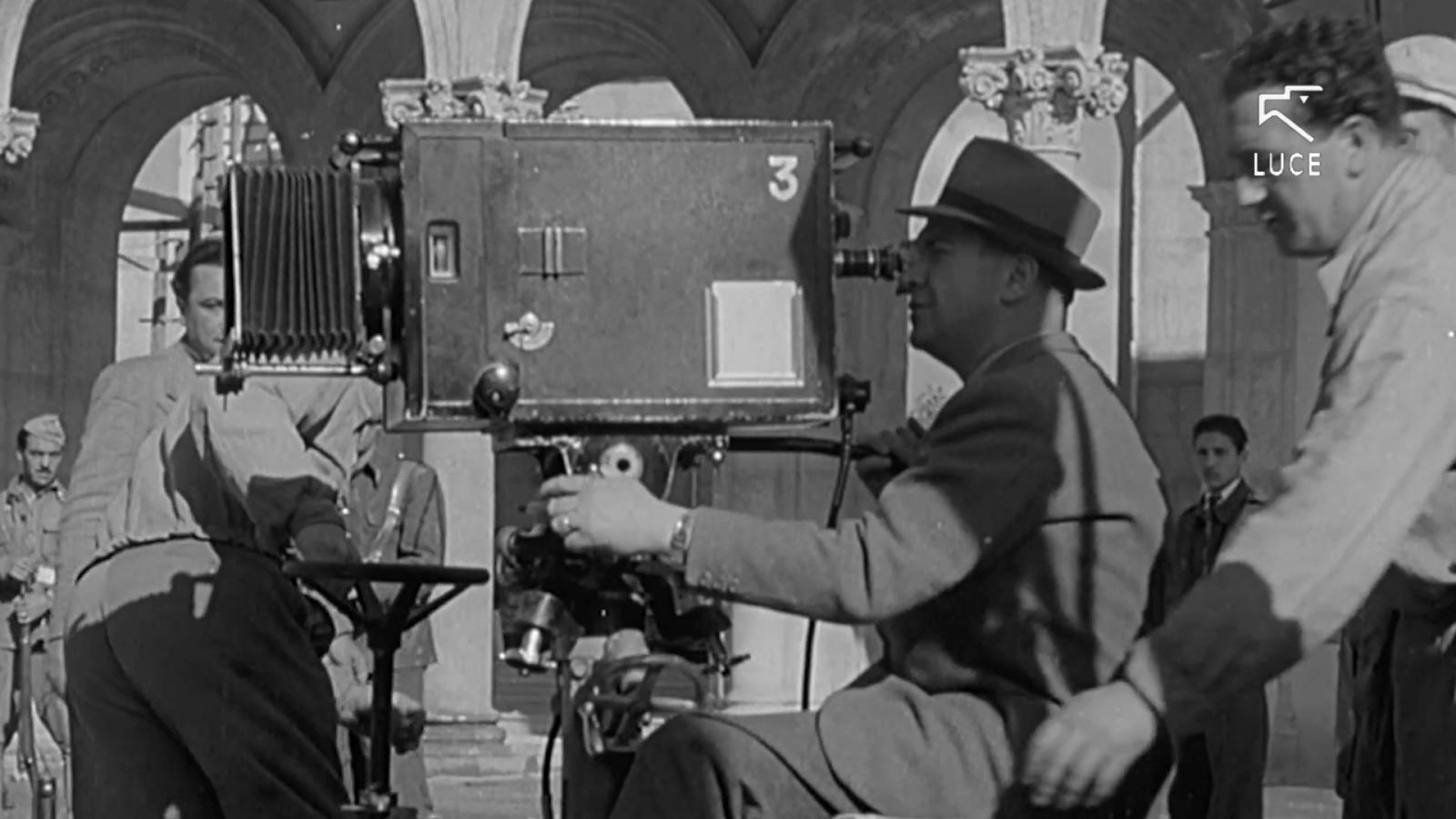

100 anni di Istituto Luce, la storia d’Italia raccontata per immagini

Podcast, proiezioni e mostre per celebrare il secolo di vita dell’archivio cinematografico e fotografico

Futuro digitale

Da almeno un ventennio, il discorso pubblico sul futuro della nostra economia oscilla tra due estremi.

Homo Digitalis. Una sfida all’invisibile e il Big Bang del Metaverso

Intervista a Simone Arcagni, professore all’Università di Palermo.

I rischi di sempre

L'automazione non crea problemi nuovi, tranne per il riaddestramento.