Futuro digitale

Da almeno un ventennio, il discorso pubblico sul futuro della nostra economia oscilla tra due estremi.

La vocazione manifatturiera, con tutte le sfumature e i cambiamenti del progresso, e quella turistico-culturale, innescata e nobilitata dalla famosa iperbole energetica dei giacimenti culturali. In realtà ci sono fortunati esempi di convivenza delle vocazioni di un territorio e di una comunità – il più semplice ed emblematico è quello della California. Ma da noi, l’altalena delle riflessioni contrastanti è stata drammatizzata dalla crisi declinista e dal rallentamento del ruolo anche simbolico della manifattura, nuova e vecchia, analogica e ipertecnologica.

I numeri come sempre aiutano a spiegare. Per esempio, secondo Movimprese, in Italia ci sono 392.000 ristoranti registrati presso le Camere di commercio, 340.000 dei quali sono attivi. Un ristorante ogni 150 abitanti. È un numero cospicuo, sopra la media europea. Tenendo conto che ciascun esercizio ha una media di quattro addetti, in Italia c’è almeno un cameriere ogni 70 abitanti. Circostanza da sola sufficiente a rispondere ai buffi dibattiti estivi sul perché non se ne trovino altri.

Proviamo a confrontare questo dato – relativo a un segmento specifico del settore turismo – con un dato comparabile nel settore dell’hightech. Secondo una ricerca dell’ufficio studi di Intesa Sanpaolo, in Italia ci sono 150.000 unità locali di imprese che operano nei settori ad alta tecnologia, cioè servizi IT, commercio ICT, ICT manifatturiero, TLC, farmaceutico, biomedicale e aerospazio. In generale, nel complesso, tutto il settore high-tech impiega poco più di un quarto delle persone impiegate nel turismo e servizi connessi. Si calcola che il turismo dia lavoro direttamente e indirettamente a 4,5 milioni di persone (compresi i trasporti e il lavoro stagionale), secondo l’ISTAT circa 3,2 milioni di posti di lavoro a tempo pieno equivalenti. Nell’alta tecnologia sono poco meno di 850.000.

Se prendiamo turismo e high-tech come polarità estreme dei possibili modelli di sviluppo per il paese, ci sono due questioni da notare. La prima: rispetto all’incidenza dei due settori sulla vocazione all’imprenditorialità dei giovani, ristoranti, alberghi, bar, bed and breakfast eccetera sono più attrattivi dell’avvio di una piccola start-up tecnologica. Non c’è bisogno di una preparazione specifica, e c’è un tessuto generale già orientato in quella direzione. Le città esplodono di locali pubblici. Del resto, come dice Rem Koolhaas, il grande architetto olandese, in un saggio del 2006: «il nostro modello di vita nelle città si sta concettualmente spostando dal lavoro all’ozio e di conseguenza l’estetica delle città si sta spostando da iniziative più serie alle condizioni del resort» (Quodlibet, 2021). Per contro, guardiamo un altro dato: tra il 2013 e il 2021 sono nate solo 6100 start-up innovative nei settori high-tech in Italia.

La seconda questione riguarda il valore aggiunto di queste attività. Il valore aggiunto pro capite (cioè il contributo che ciascun lavoratore conferisce pro quota alla creazione di ricchezza prodotta dal suo settore) nei servizi di ristorazione e alloggio è di 37.000 euro annui; nei servizi di informazione e comunicazione è di 90.000 euro annui, nella fabbricazione di computer è di 101.000 euro annui. Pertanto noi abbiamo molte persone impiegate in un settore a basso valore aggiunto come quello dei servizi turistici in senso largo e poche nell’alta tecnologia che al contrario è a elevato valore aggiunto. Con una ulteriore imprevedibile coda nei servizi connessi. Ci si aspetterebbe che in un territorio a vocazione turistica almeno si lavori, per esempio, sulla qualità delle condizioni di vita nelle strade. Basta una passeggiata in una qualunque città d’arte italiana per scoprire che non è vero: taxi insufficienti, invasione di monopattini, servizi di nettezza urbana inadeguati eccetera.

Gli analisti dei settori ad alta tecnologia ritengono che ci siano gli spazi per crescere. Ma bisogna soddisfare quattro condizioni. Innanzitutto la cura delle competenze, e noi abbiamo un saldo negativo sull’emigrazione dei laureati (negli ultimi dieci anni il saldo migratorio tra giovani laureati italiani in uscita e in rientro è stato pari a 80.000 unità). Poi l’attrattività rispetto alle imprese estere, la crescita dimensionale e il coinvolgimento degli operatori di venture capital. Quest’ultimo punto è un cane che si morde la coda. Di solito è la densità di imprese ad attirare gli investitori di venture capital.

Ci sono segmenti dell’alta tecnologia in cui abbiamo un eccellente ranking quantitativo. Per esempio il farmaceutico, dove alla tradizione nazionale si è aggiunta una politica di attrattività degli investimenti esteri. Con 45,5 miliardi di euro, siamo il secondo esportatore europeo dopo la Germania, paese molto più grande del nostro, con un saldo positivo dopo le importazioni di quasi 10 miliardi.

La sfida oggi deve essere allargata sul terreno del digitale. Serve investire sull’istruzione, sulla conoscenza e sul capitale umano. Sono elementi caratteristici del nostro patrimonio e della nostra tradizione. E serve un approccio culturale non millenarista.

Il mondo continuerà a funzionare, anche nella sua versione digitale. In fondo, come esorta lo storico Andrea Graziosi in un saggio appena pubblicato da il Mulino, si tratta soltanto di guardare un mondo nuovo, di immaginarlo.

In questo numero proviamo a raccontare alcune suggestioni sulle trasformazioni in divenire, generate dalla rivoluzione digitale, dalle neuroscienze all’intrattenimento, dalla sanità alle regole giuridiche del mondo che verrà.

Leggi anche

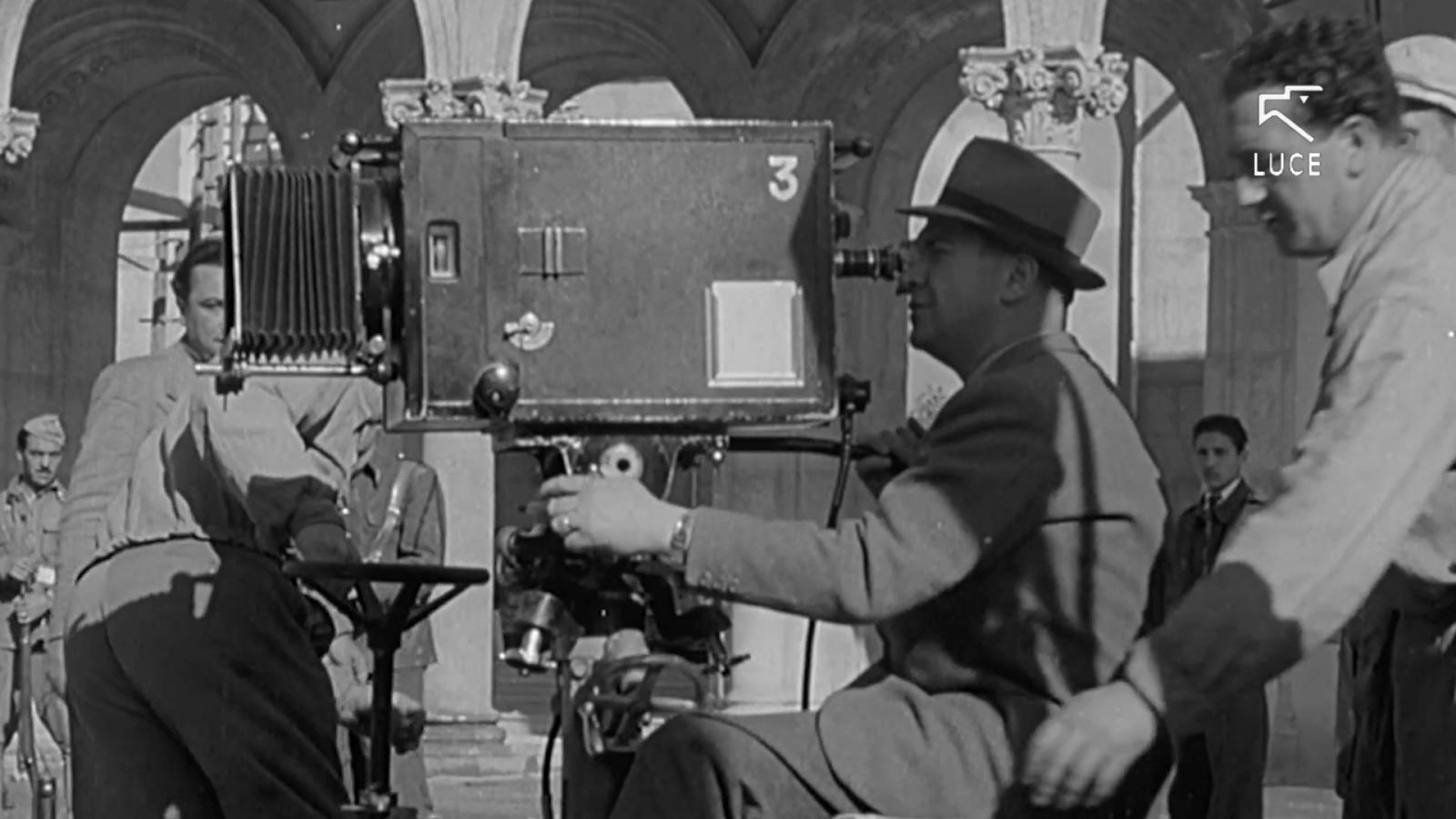

100 anni di Istituto Luce, la storia d’Italia raccontata per immagini

Podcast, proiezioni e mostre per celebrare il secolo di vita dell’archivio cinematografico e fotografico

Don Chisciotte e Calibano

Le macchine inseguono l'umanità nel tempo, suscitando timori di sostituzione.

Homo Digitalis. Una sfida all’invisibile e il Big Bang del Metaverso

Intervista a Simone Arcagni, professore all’Università di Palermo.

I rischi di sempre

L'automazione non crea problemi nuovi, tranne per il riaddestramento.